|

DIRECTORIO FRANCISCANOESTUDIOS SOBRE LOS ESCRITOS

|

|

LAS ASPEREZAS DEL HERMANO FRANCISCO

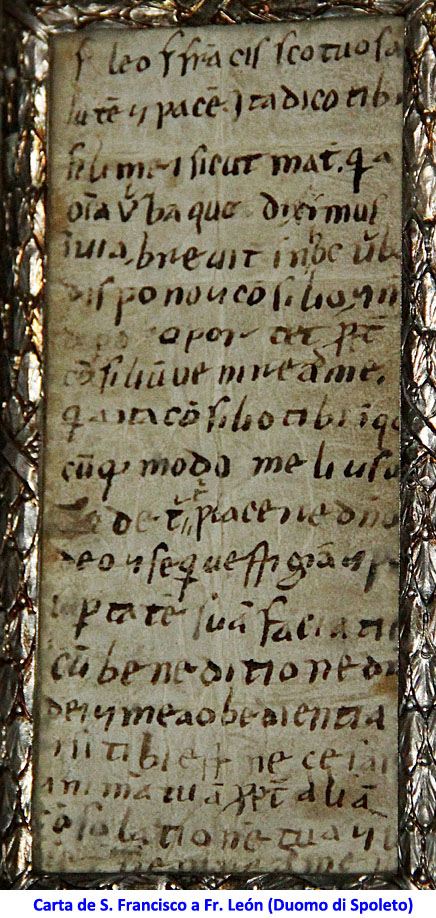

LA CARTA EL HERMANO LEÓN

por Felice Accrocca

|

|

En un ensayo publicado hace más de diez años, y reeditado recientemente, Grado Giovanni Merlo[1] hablaba explícitamente de algunas «asperezas del hermano Francisco», con una referencia directa al conocido pasaje del Testamento:

Se trata, ciertamente, de un pasaje problemático, sobre todo si se pone en relación con lo que el mismo Francisco dice en la Carta a un Ministro:

Y en la misma carta Francisco pedía al ministro:

Una propuesta, esta, de expropiación total, una invitación a repetir la experiencia de Cristo, renunciando a dominar los acontecimientos y hasta el deseo de que los hermanos se convirtieran en mejores cristianos: esto significa «comprender y afirmar que la continuidad de la presencia y de la acción de Cristo en la historia puede en verdad realizarse por la acción de otros hombres en la vida de la sociedad; esa renuncia se da tan sólo cuando se es capaz de abandonar la lógica corriente y el buen sentido en el comportamiento, sacrificando deseos y expectativas que no sean las de reproducir en verdad en sí mismos la renuncia y el amor de Cristo».[2] La diferencia entre los dos textos es evidente: la actitud y el tono de Francisco son fuertemente diversos (indico únicamente que la propuesta de Francisco de insertar en la Regla un capítulo como el que formula al ministro no fue plenamente seguida).[3] Pero es cierto también que fueron diversas las situaciones que dieron origen a los escritos. La carta manifiesta el corazón materno de Francisco, aunque el texto no contenga alegorías femeninas,[4] mientras que el Testamento es un texto que podemos definir de «lucha», donde el Asisiense no está exento de asperezas y donde expresa también «una firme disconformidad respecto a algunos rasgos y orientaciones de su orden, o bien respecto a las opciones del grupo dirigente».[5] Es verdad que muchas cosas se escapan y que no todo parece lineal, ni siquiera la actitud de Francisco, que parece a veces oscilar sobre registros completamente diferentes. Es innegable que la propuesta cristiana de Francisco va estructurándose alrededor de una intuición que preveía la total desapropiación de sí, la aceptación plena de la lógica de la cruz, la entrada a formar parte de los marginados, la acogida de los otros, despojándose de toda expectativa respecto a ellos, el anuncio evangélico silencioso y pacífico, llevado adelante principalmente con la vida.[6] Pero también es verdad que el mismo Francisco no estuvo exento de «asperezas» y que aquel testimonio del Testamento no fue ciertamente el único.[7] Este es un aspecto sobre el que no se ha reflexionado suficientemente, sin embargo me parece un hecho innegable que en Francisco se presentan discontinuidades de actitud que deben ser todavía totalmente analizadas. En otra ocasión aludí al hecho de que, para los compañeros que lo asistían, sobre todo en los últimos años de vida, no siempre resultaba fácil convivir con la santidad de Francisco, quien a menudo se expresaba con actitudes muy imprevisibles.[8] Espero, en un próximo futuro, poder realizar, respecto de estas asperezas, un análisis sistemático de los escritos y de las fuentes biográficas de Francisco de Asís: por ahora, me parece importante destacar cómo el esmerado estudio sobre los autógrafos de Francisco dirigido por Attilio Bartoli Langeli[9] no sólo ha aportado elementos fuertemente innovadores respecto a la comprensión de la carta escrita al hermano León, actualmente conservada en el duomo de Espoleto, sino también que estos mismos elementos de novedad no hacen más que poner a la luz otra «aspereza» de Francisco, desconocida hasta ahora, y una cierta impulsividad de carácter. Los resultados del trabajo de Bartoli Langeli, entre otras cosas, llevan a corregir lo que, todavía recientemente, ha escrito Stanislao da Campagnola sobre la capacidad de escribir de Francisco. Para este último, resulta evidente que «su (de Francisco) escritura se presenta desmañada e insegura, lo mismo que su lengua no es más que un italiano latinizado», por ello «es menester frenar toda manía excesiva aunque sólo sea de promocionar a su autor, al menos respecto a la caligrafía y al conocimiento de la lengua latina»:[10] en definitiva, Francisco aparece como «persona poco habituada a escribir».[11] Para Bartoli Langeli, por el contrario, «su (de Francisco) dificultad de escribir lo hacen capaz sin embargo de producir textos de cierta complejidad y eficacia».[12] «La educación gráfica de Francisco confirma ... su condición de illiteratus, o sea la pertenencia al estrado cultural intermedio entre el analfabetismo y el alfabetismo alto y pleno».[13] Bartoli Langeli reproduce cuatro ejemplos[14] de escritura que él define como «minúscula común del área apenina»:[15] me parece que la escritura de Francisco, en la carta espoletina, presenta varios puntos de contacto con la usada en la carta de Fiastra, de 1150 ó 1151.[16] Todo esto hace todavía más lamentable el hecho de que, en su edición crítica, Kajetan Esser haya intervenido para normalizar incluso la grafía de los autógrafos.[17] Pero vayamos al texto en cuestión, una pequeña cartita rectangular, que mide 13 cm. de alto y 6 cm. de ancho, de diecinueve líneas sumarias, salvada afortunadamente después de varias peripecias.[18] Según la lectura de Esser, el texto decía así (lo reproduzco enumerando cada línea, a fin de facilitar las sucesivas citas internas): 1. Frater Leo, frater Francisco tuo Traduciendo según esta edición, la breve carta suena, pues, así:

No debe sorprender, pues, que haya sido considerada como un testimonio ejemplar de la infinita dulzura de alma de Francisco y signo de su total disponibilidad a consolar[21] (en este caso el alma del hermano León). La lectura propuesta recientemente por Bartoli Langeli ha deparado no obstante grandes sorpresas. Este último, en primer lugar, ha editado el texto reproduciendo fielmente la grafía de Francisco, con todo aquello que pudieran ser sus dudas (como, por ejemplo, la doble «s» que aparece en el nombre de Francisco, en la línea 1: «Francissco»). Además ha restituido una lectura más correcta del mismo texto, lectura nada fácil, sobre todo de las cuatro últimas líneas. Reproduzco, por ello, el texto de su lectura con los signos de puntuación y poniendo, como hace él, en cursiva las letras abreviadas o sustituidas por otro signo, entre paréntesis insertadas las letras existentes y no sustituidas por otras, entre cruces las lecturas que a Bartoli Langeli parecen no convincentes, sustituyendo con trazo pequeño las letras que él no ha logrado leer:[22] 1. fleo f. francissco tuo sa

Restituyendo su exacta lectura a la última palabra de la línea 6 -un «no» donde antes se colocaba un «sí»-[23] la carta asume un tono completamente distinto: no se halla aquí la disponibilidad de Francisco a acoger en cada ocasión que León tuviese necesidad de consejo o de posterior consolación, sino una invitación clara, dirigida por Francisco a León, para que éste no vuelva de nuevo a él. En el mismo año en que veía la luz el ensayo de Bartoli Langeli, era publicado, sobre esta misma carta, el estudio de Giulia Ammannati, también muy interesante, pero que, de hecho, ha pasado hasta ahora casi inadvertido, ya que ha sido publicado en una miscelánea que ha tenido muy poca difusión en los ambientes de los estudios franciscanos.[24] Muy interesante, en esta última aportación, toda una explicación sobre los pliegues a que la cartita fue muy pronto sometida[25] y sobre las correcciones realizadas al texto, que, a juicio de Ammannati, parecen obra de León.[26] Gran parte del trabajo es dedicado a las dos últimas líneas, para las cuales la autora presenta una hipótesis de solución distinta. Éstas dirían: 18. «consolationem tua, et vil 19. em etiam venire a [d] me ve ...».[27] Es decir: «pero si tienes necesidad que tu alma por otro consuelo -aunque de ningún modo (et vilem etiam)- vuelva a mí, ven».[28] Afirmo inmediatamente que la lectura de estas dos últimas líneas propuestas por Ammannati -«et vilem etiam», particularmente- me parece demasiado artificiosa y menos segura que la propuesta por Bartoli Langeli, aun cuando ni siquiera él, tal vez, logre resolver todos los interrogantes; de hecho, en la última línea, antes de la «r» de «reuenire» aparece otro signo; además, siempre en la misma palabra, sobre la primera «e» (aunque no estoy seguro totalmente de que sea una «e») aparece un signo abreviado. En conclusión, no sé qué leer, por eso la lectura de Bartoli Langeli me parece hoy la preferible.[29] Es convincente en cambio la propuesta de Ammannati que en el tibi de la línea 11 -«videtur tibi»- ve un añadido obra no de Francisco, sino de León: no tanto por el hecho de que el resto de las veces la palabra aparezca siempre escrita enteramente (en esta ocasión faltaba espacio), cuanto porque se representaban «los mismos tracitos de inserción que aparecen en hoc y en humilitas, cuyas correcciones, como se ha visto, no son autógrafas».[30] Además, la «t» sobreescrita de «tibi» parece distinta de otras presentes en el texto, que son obra de Francisco: falta la mitad izquierda del asta transversal y aparece mucho menos pronunciada la curva del asta vertical, ésta es mucho menos lineal que las otras «t», que indudablemente son de la mano de Francisco. También la «i» parece de hechura notablemente diversa de las restantes del texto (en general, sólo una simple asta vertical). Si el «tibi» es por tanto obra de León y no de Francisco, se resuelve también la aparente contradicción con faciatis de la línea 13. Hasta ahora, de hecho, era traducido generalmente así: «Como mejor te parezca... hazlo con la bendición de Dios...»; vendría de esta forma a suprimirse el paso -difícil de explicar- del plural al singular, que ha generado perplejidad e interrogantes. En cambio, me dejan confuso las interpretaciones del dato adoptadas por Ammannati[31] aunque se haga pensar en una intervención, como esta de León en el texto, que introduce un real y particular cambio de sentido a la frase, diverso de los demás, que eran de naturaleza ortográfica. Lo que continúa siendo fundamental en la comprensión del texto, y que mejor que nada nos permite entrar en el alma y en la aflicción interior de Francisco, es lo que Bartoli Langeli ha llegado a demostrar persuasivamente acerca de las distintas fases de redacción del escrito: «Digo ya con rapidez - advierte- lo fundamental: las últimas cuatro líneas, desde 16 a 19, Et si tibi... han sido añadidas en un segundo momento. Entre 15 obedientia y 16 et si existe un evidente cambio de pluma (además del trazado, es notable la impresión bastante irregular) y de diseño. En las últimas cuatro líneas se acrecientan las dificultades de la escritura... Es cierto que Francisco termina la carta en obedientia, después lo repensó, raspó lo que había escrito en la parte inferior y añadió cuatro líneas, las actuales 16-19. Redujo de hecho los espacios interlineales para hacerlas caber; lo que no le evitó encontrarse con dificultades en la última línea, con su escritura irreducible en extensión, y de no lograr completar la última palabra».[32] Francisco, pues, como respuesta a las dudas de León, había redactado una primera carta de tono más bien duro:

León, por tanto, no tenía ninguna razón para volver a Francisco, pues este último le había dicho todo lo que tenía que decir. La carta, pues, acababa con el signo acreditador -la Tau- que habitualmente Francisco (ateniéndonos al menos a las afirmaciones de Celano y de Buenaventura)[33] ponía a pie de página en sus cartas. Una vez más creo que Bartoli Langeli ha acertado: «Obsérvese bien la u inicial de uenire en la última línea. El primer trazo es copiado con un asta más alta, cuyo trazo excedente es objeto de un intento de raspadura. Para definir el límite superior del primer trazo de la u Francisco añade a la izquierda un tracito horizontal de refuerzo. Encima de aquella asta, una traviesa muy realzada y reforzada a los lados. Es un poco pequeño, no es un plantado sobre un monte, está relegado en el margen inferior, pero -al menos a mí- me parece una Tau».[34] Por tanto, Francisco, en esta primera respuesta, daba a entender a León que no deseaba verlo. ¿Por qué? Las últimas cuatro líneas pueden dar una luz preciosa sobre una relación que tal vez fue más compleja de lo que se ha creído. En efecto, «Francisco se arrepintió de haber sido demasiado duro».[35] Existía la Tau y escribió, en el pequeño espacio disponible, las últimas cuatro líneas:

Inmediatamente surge un interrogante: ¿cuánto tiempo media entre la primera respuesta y las últimas cuatro líneas? En la última parte, Francisco usó pluma y tinta distintas. ¿No es posible, por esto, suponer que la carta, en su conjunto, haya sido escrita en dos lugares distintos? En una situación todavía en parte fluctuante para la familia franciscana, como era la de mitad de los años veinte, no se podía suponer que en un «lugar» de hermanos se hallasen más plumas y varios tipos de tinta. Más fácil es suponer lo contrario. Ciertamente toda suposición parece de cualquier modo fruto de conjeturas, pues no sabemos cuándo o dónde Francisco escribió la carta (a mi parecer, sin embargo, antes de 1224: después de esta fecha los dos estuvieron casi siempre juntos y una carta de este género es difícil de justificar); la posibilidad de dos lugares diversos, no obstante, queda según mi opinión abierta y de esta forma permanece indefinido también el lapso de tiempo que media entre la redacción de las dos partes de la carta. El descubrimiento de Bartoli Langeli, sin embargo, nos permite -a través de estas breves líneas- penetrar al menos por un instante en el alma de Francisco, percibir en él turbaciones y reflexiones interiores, como tal vez no es posible hacer con ninguno de sus escritos, precisamente porque tenemos la insólita fortuna de tener entre las manos un autógrafo, releído ahora en su verdadera luz.[36] Un descubrimiento que nos pone frente a un hombre quizá impulsivo, que de cualquier forma sabe reconocer las intemperancias del propio carácter; un hombre en lucha con la propia humanidad, también para él -y no podría ser de otra manera- difícilmente gobernable. Por un instante podemos levantar el velo y entrar en el santuario, penetrar en los pliegues más recónditos del alma, donde la lucha de Francisco se muestra totalmente personal e interior. Distinta, en efecto, la lucha que se expresa en estas líneas, de la otra no menos intensa y lacerante que aparece en el Testamento: si en este último luchaba por reafirmar con firmeza un ideal y una propuesta de vida que el mismo Altísimo le había revelado, en la cartita enviada a León ¡Francisco luchaba contra sí mismo Podemos preguntarnos aún: ¿qué resorte lo ha hecho dispararse? Un carácter puede ser impulsivo cuanto se quiera, pero de cualquier forma tiene necesidad de algo que lo haga estallar. Aquí el terreno se hace insidioso y se corre el riesgo de terminar en las arenas movedizas. Se quisiera poder decir y entender más, pero no se puede hacer decir a los textos lo que no dicen: parece paradójico, pero la única posibilidad que tenemos de que las fuentes puedan abrirse a nuestra comprensión es precisamente renunciar a violentar los silencios y las ambigüedades, tratando de escuchar lo que ellos dicen, y no lo que quisiéramos que nos dijesen. La lectura que propongo, por consiguiente, aparece como una lectura quizá posible; mejor, diría una propuesta interpretativa consciente de sus debilidades e inseguridades. Vuelven a ser válidas, en esta ocasión, algunas afirmaciones de Paolo Golinelli: «La investigación histórica puede conjuntar cualquier pieza, hacer cualquier suposición razonable, pero el pasado permanece oscuro y misterioso en aquello que se alberga en el alma humana».[37] Creo que la clave del problema está en las palabras: si es necesario «para tu alma o por otro consuelo tuyo». ¿Y si tal necesidad -de volver a Francisco hubiese sido manifestada a menudo por parte de León? ¿Y si nos encontrásemos ante a un lazo afectivo que León no lograba gestionar de manera plenamente equilibrada? ¿Si también él, es decir, como sucederá después a Teresa de Lisieux y como narra la misma santa, conseguía difícilmente dominar un afecto que buscaba continuamente todas las ocasiones para volver a la persona amada?[38] Podría encontrar razón suficiente, en este caso, la respuesta brusca de Francisco: una aspereza, por lo mismo, de parte de Francisco, encaminada a favorecer el crecimiento de León, discípulo y hermano. Mas siempre una aspereza, una intemperancia de carácter que no lograba encontrar los términos adecuados para expresar el justo alejamiento de una necesidad que podía manifestarse morbosa y excesiva: y que, tal vez, hubiese podido perjudicar más que ayudar al amigo. De aquí también la mortificación interior de Francisco, convencido quizá del alejamiento que había de tomar hacia los requerimientos de León, pero poco convencido del modo en que había expresado el malestar. Por ello el Santo reflexionó, tomó papel y pluma y corrigió la orientación, diluyendo la aspereza de la primera respuesta y dejando abierta la puerta al amigo. Las investigaciones acometidas sobre este breve texto nos han devuelto quizá un fragmento de vida vivida del Asisiense, un momento de mortificación interior, en el que Francisco debía hacer las cuentas también consigo mismo, aspecto este demasiado tiempo olvidado por la historiografía. Pero ¿puede un santo hablar a los hombres si éstos no advierten que también él ha estado conmovido por sus mismos dramas, por sus mismas dudas y tormentos, antes de superarlos mediante una adhesión libre y convencida, aunque sufrida, a Cristo y a su Cruz? ¿Si no advierten que también ellos, hasta el último, ha debido tener en cuenta su humanidad? Por eso, el redescubrimiento del hombre Francisco, en su concretez, en lo que ha trabajado la historiografía de los últimos decenios, sobre todo, es un elemento indispensable también para quien quiera confrontarse con la experiencia cristiana del Asisiense movido por exigencias eminentemente espirituales.

N O T A S [1] Cf. el capítulo: «Le durezze di Francesco d'Assisi», en Id., Tensioni religiose agli inizi del Duecento. El primo francescanesimo in rapporto a tradizioni eremitico-penitenziali, esperienze pauperistico-evangeliche, gruppi ereticali e istituzioni ecclesiastiche, Torre Pellice 1984, 9-14, ahora reeditado en Id., Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi e sul Francescanesimo medievale (Medioevo Francescano-Sagi, 2), Santa María de los Ángeles, Asís 1991, 36-40. [2] G. Miccoli, «La propuesta cristiana de Francisco de Asís», en Id., Francisco de Asís. Realidad y memoria de una experiencia cristiana, Ed. Franciscana Aránzazu, Oñate 1994, 81. [3] De hecho, en la Regla falta este capítulo: en la Regla no bulada, en el cap. 5.°, encontramos algunos versículos muy parecidos (1 R 5,7-8). La Regla bulada, en el cap. 7.º, continúa el tema, manteniendo en algunas partes también una gran consonancia textual con la Carta a un Ministro, pero de hecho subsisten acentos diversos. [4] J. Dalarun, subrayando el hecho que Francisco no manifestó una atención particular hacia las mujeres, ni escribió para ellas ningún propositum, y realzando el «éxito femenino» de Francisco, observa: «Más que en las relaciones con las mujeres, escasas en el fondo, más que en una concepción de la Mujer en conjunto tradicional, esta posibilidad de identificación me parece que encuentra su motor en el uso sólido de alegorías femeninas y en un movimiento esbozado con feminizaciones del mismo santo, dos elementos que pueden ser leídos también como prolongaciones extravagantes de la cultura cortés que ha sellado la juventud del Asisiense» («Donne e Donna, femminile e femminilizzacione negli scriti e nelle leggende di Francesco d'Assisi», en Chiara d'Assisi. Atti del XX Convegno Internazionale. Assisi, 15-17 ottobre 1992, Espoleto 1993, 265-266; todo el artículo, 237-267). Dalarun ha desarrollado posteriormente esta temática en el volumen: Francesco: un passaggio. Donna e donne negli scritti e nelle leggende di Francesco d'Assisi. Postfazione de G. Miccoli. Roma 1994 (remito a mi recensión, en Collectanea Franciscana 65, 1995, 384-386). [5] G. G. Merlo, «Le stimmate e la grande Tentazione», en Id., Intorno a frate Francesco. Quattro studi (Presenza di San Francesco, 39), Milán 1993, 141. [6] Por lo que respecta a la propuesta cristiana de Francisco, continúa siendo punto de referencia R. Manselli, San Francesco dal dolore degli uomini al Cristo crocifisso, ahora en Id., Francesco e i suoi compagni (Biblioteca seraphico-cappuccina, 46), Roma 1995, 183-200; y sobre todo G. Miccoli, «La propuesta cristiana...», Id., «Un'esperienza cristiana tra Vangelo e istituzione», en Dalla «sequela Christi» di Francesco d'Assisi all'apologia della povertà. Atti del XVIII Convegno Internazionale. Assisi. 18-20 ottobre 1990, Espoleto 1992, 3-40. (Trad.: Una experiencia cristiana entre evangelio e institución, en Sel Fran 73, 1996, 41-66). [7] Lo destacaba ya A. Marini, «La novitas francescana tra i movimenti dell'inizio del sec. XIII. A proposito di due publicazioni di Grado Giovanni Merlo», en Studi e Materiali di Storia delle Religioni 53 (1987) 101, nota 7. [8] Cf. F. Accrocca, «Alla sequela di Cristo. Liturgia e carità nell'esperienza religiosa di Francesco d'Assisi», en Forma Sororum 33 (1996) 298-315, part. 312-314. [9] El estudio de A. Bartoli Langeli es, sin duda, ejemplar: «Gli scritti da Francesco: l'autobiografia di un illetratus», en Frate Francesco d'Assisi. Atti del XXI Convegno Internazionale. Assisi, 14-16 ottobre 1993, Espoleto 1994, 101-159. Este artículo mío no tiene la mínima pretensión de ofrecer aportaciones nuevas para la resolución de los problemas planteados por el texto: más modestamente, quiere en primer lugar dar a conocer a un público «diverso» los resultados alcanzados por Bartoli Langeli y por Giulia Ammannati, y por tanto proporcionar una propuesta interpretativa de la relación Francisco/León, y, por consiguiente, de la aspereza manifestada por Francisco. [10] Esto afirma en su introducción a los escritos de Francisco, Fontes francescani (Medioevo francescano. Testi, 2), Ed. Porziuncola, Santa María de los Ángeles-Asís, 1995, 4. [11] Fontes francescani, Santa María de los Ángeles-Asís 1995, 14. [12] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 121. [13] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 122, nota 44; cf. también 149-159. [14] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 118-120. [15] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 118. [16] Puede verse el texto reproducido fotográficamente por A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 118. [17] Me permito remitir a: F. Accrocca, «Nodi problematici delle fonti francescane. A proposito di due recenti edizioni», en Collectanea Franciscana 66 (1996) 567-569 (todo el artículo, 563-598). [18] Para estas cuestiones, cf. A. Pratesi, «L'autografo di san Francesco nel Duomo di Spoleto», en San Francesco e i francescani a Spoleto, Espoleto 1984, 17-19; F. Bandini, «Un autografo di san Francesco. Le vicende e il ritorno a Spoleto dell'importante documento», en San Francesco e i francescani a Spoleto, 27-28; A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 110-113; en 105-107, ofrece una síntesis de la bibliografía sobre los autógrafos del Santo. [19] El texto ha sido reeditado en Fontes francescani (Medioevo francescano. Testi, 2), Ed. Porziuncola, Santa María de los Ángeles-Asís, 1995, 89. [20] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 97. [21] R. Manselli, por ejemplo, que usaba el texto editado por Esser, definía la carta espoletina como «uno de sus -de Francisco- gestos de delicadeza de alma más emotivos y exquisitos que nos revela la finura de que él era capaz» («San Francisco en Espoleto», en Para mejor conocer a Francisco de Asís (Col. Hermano Francisco, 33), Ed. Franciscana Aránzazu, Oñate 1997, 244). [22] Para todos estos problemas de lectura del texto, puede consultarse el esmerado análisis de A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 139-148. [23] Algunos habían dado ya una lectura correcta, como Giuseppe Gozza-Luzzi, S. Minochi (cf. G. Ammannati, «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca. Scritti in honore di Diego Maltese raccolti da Mauro Guerrini, Ed. Regione Toscana, Florencia 1994, 76, notas 13 y 14) y J. Cambell (cf. A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 141). [24] G. Ammannati, «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca..., Florencia 1994, 73-86. Desafortunadamente, como decía, no me parece que el ensayo haya entrado en los «círculos» de la franciscanística: personalmente, he tenido noticia de él sólo porque A. Bartoli Langeli indicaba su próxima publicación (cf. «Gli scritti da Francesco», 107, nota 12, y 135, nota 60); después he preguntado personalmente al profesor Bartoli Langeli con el fin de obtener más claridad en el asunto y él mismo, muy cortésmente, me ha entregado una copia del estudio de Ammannati: permítaseme, por ello, agradecérselo públicamente. [25] G. Ammannati, «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca... Florencia 1994, 78-84. [26] G. Ammannati, «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca... Florencia 1994, 84-85. En la línea 4, al principio aparecía la palabra «disimus», después fue corregida por «diximus»; en la línea 5, la «h» delante de «oc» (sobreescrita); en la línea 8, la «d» después de «a» (sobreescrita: «ad me»); el mismo fenómeno se observa en la línea 19: el hecho de que el error corregido sea el mismo declara en favor de la hipótesis de Ammannati; sin embargo la «d» sobreescrita es, a mi parecer, diversa de la de la línea 8; en la línea 11, el «tibi» sobreescrito sería obra de León (pero sobre esto volveré después). [27] G. Ammannati, «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca... Florencia 1994, 78-84. [28] Este es el sentido dado expresamente por Ammannati a las últimas cuatro líneas (cf. «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca... Florencia 1994, 81. [29] Mi lectura, sin embargo, se basa sólo en una buena reproducción fotográfica: puede, pues, resultar artificiosa, creyendo ver signos abreviados que una comprobación minuciosa del original puede descubrir inexistentes. [30] G. Ammannati, «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca... Florencia 1994, 85. La corrección sobre humilitas, ha sido efectuada sobre la línea 7 de la Chartula asisiense. [31] G. Ammannati, «La lettera autografa di Francesco d'Assisi a Frate Leone», en Il linguaggio della biblioteca... Florencia 1994, 86. [32] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 136 y 138. [33] 3 Cel 159; LM 4,9; LM Milagros 10,6; Lm 2,9; A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 138. [34] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 138-139. [35] A. Bartoli Langeli, «Gli scritti da Francesco...», en Frate Francesco d'Assisi, Espoleto 1994, 155. [36] En otra ocasión adelanté la propuesta de que también el Testamento fue dictado por Francisco en distintos momentos, pero del Testamento, sin embargo, no poseemos el original o los originales: lo que en este caso parece un dato incontrovertible, allí sólo puede ser presentado como una propuesta de lectura o, si se quiere, como una hipótesis de trabajo, que espero active un provechoso debate (cf. F. Accrocca, «Testamento di Francesco: l'ereditá di un'immagine», en Francesco e le sue immagini. Momenti dell'evoluzione della coscienza storica dei Minori (sec. XIII-XVI), Centro Studi Antoniani, Padua 1997, 15-35. [37] P. Golinelli, «I rapporti tra Gregorio VII e le signore di Canossa, Beatrice e Matilde, dall'epistolario gregoriano», en Bolletino Storico Reggiano 20 (1987) 8. [38] En sus Manuscritos autobiográficos, la santa, dirigiéndose a la madre priora María de san Luis Gonzaga, recordando sus relaciones con sor Marta de Jesús, su compañera de noviciado, escribe: «Le demostré (a sor Marta) que se amaba a sí misma y no a vos. Le dije cómo os amaba yo, y los sacrificios que me había visto obligada a hacer en los comienzos de mi vida religiosa para no aficionarme a vos de una manera enteramente material, como el perrito se aficiona a su dueño. Le convencí de que el amor se alimenta de sacrificios, y de que cuantas más satisfacciones naturales se niega a sí misma el alma, tanto más fuerte y desinteresada se hace su ternura. Recuerdo que siendo postulante, me venían a veces tan violentas tentaciones de entrar en vuestra celda para darme gusto, para encontrar algunas gotas de consuelo, que me veía obligada a pasar rápidamente por delante del depósito y agarrarme al pasamano de la escalera. Se me representaban una multitud de permisos que pedir, hallaba mil razones para complacer a mi naturaleza. ¡Cuánto me alegro ahora de las renuncias que me impuse en los principios de mi vida religiosa Al presente gozo ya de la recompensa prometida a los que combaten generosamente» (Manuscrito C, segunda parte, cap. X, 8-9). [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XXVII, núm 81 (1998) 366-378] |

|