|

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

HISTORIA Y LEYENDA

EN LA VIDA DE SANTA CLARA

por Ezio Franceschini

|

|

I. LAS FUENTES PARA EL CONOCIMIENTO Por tanto, la primera comprobación del investigador de santa Clara es ésta: mientras, por lo que se refiere a san Francisco, el problema de las fuentes biográficas es de tal amplitud y dificultad que no se ha podido todavía resolver, a pesar de decenios de trabajo crítico, y no ofrece por ahora esperanzas de posibles soluciones que satisfagan a todos, por lo que se refiere a santa Clara, el problema es de una extrema simplicidad, y si existen dificultades, son únicamente marginales, que no afectan a lo sustancial. Los textos de los que pueden sacarse noticias sobre la vida, la obra y la figura de Clara de Asís, se dividen en tres grupos, que deben examinarse por separado dadas sus diferencias intrínsecas: a) Escritos de santa Clara o inspirados por ella. b) Fuentes que tratan de la vida de Clara tomada como objeto específico de la narración. c) Textos que hablan de Clara, pero sólo en cuanto a las relaciones que tuvo con san Francisco. El primer grupo reúne pocos documentos, los únicos que nos han llegado a nombre de la Santa: - la Regla,[1] - el Testamento,[2] (si bien no se han disipado todas las dudas sobre su autenticidad), y - las cuatro Cartas a Inés de Bohemia.[3] Al segundo grupo pertenecen: - el Proceso de canonización,[4] cuyas Actas se remontan a noviembre de 1253; - todos los documentos pontificios relativos a santa Clara y a su obra, que culminan en la Bula de canonización, promulgada por el papa Alejandro IV en el verano-otoño de 1255.[5] La pequeña Vita en miniatura (contenida en las letras de Inocencio IV al obispo de Espoleto encargándole la instrucción canónica del proceso: BAC 65-68); no ofrece detalles nuevos, como es evidente por tratarse de un documento oficial, por su naturaleza breve y vinculado al Proceso de canonización; pero es rica en una sucesión inagotable de alabanzas y adjetivos dentro de un texto de consumada finura retórica; esta bula es un singular testimonio de la fama en que era tenida la Santa; - y, por fin, la Leyenda[6] que escribió en 1256, poco después de la muerte de la Santa y por encargo del mismo Alejandro IV, un franciscano que la crítica es ya casi unánime en identificar en Tomás de Celano, el biógrafo de san Francisco. El Proceso de canonización, instruido, bajo mandato expreso del Sumo Pontífice, por Bartolomé, obispo de Espoleto, quien en pocos días lo llevó a cabo con escrúpulo y diligencia, se reencontró en época reciente (1920), y no en su redacción original latina, sino en una vulgarización italiana del siglo XV. Confrontado críticamente con la Leyenda (también para mí de Celano), no ha dado lugar a dudas, contradicciones o incertidumbres; los dos textos, por tanto, aun manteniendo cada uno su fisonomía propia, forman un documento único de valor histórico seguro y ofrecen un conjunto de testimonios creíbles, que son la materia casi única de toda biografía de santa Clara, formalmente variada sólo por el variar de la sensibilidad de quien se sirve de ella. La Leyenda, traducida ya en el Medievo y también después a muchas lenguas, nos ha llegado incluso en una redacción latina versificada, de autor desconocido[7] y casi contemporánea, pues ciertamente es anterior a 1261, año de la muerte del papa Alejandro IV, a quien está dedicada. Fiel en todo al texto en prosa, esta Leyenda versificada debería, sin embargo, ser conocida por los biógrafos de santa Clara más de cuanto lo ha sido hasta ahora, por la presencia en ella de algún detalle no falto de interés dentro del hálito épico del sonoro hexámetro virgiliano. De este modo, también Clara tuvo su poema, al igual que a san Francisco se lo compuso Enrique de Avranches: pobres los dos, pues en ellos se pierde todo sentido de espiritualidad, toda frescura poética, todo aroma de gracia; pero válida aportación de la cultura de una época que creía en los valores de la cultura y consideraba que podía levantar a sus santos basílicas de versos, además de las basílicas de piedra. Del texto de Celano derivan también otros documentos antiguos: algunas Leyendas menores, estudiadas por el P. Bihl,[8] y algún breve poema; pero no son más que riachuelos, hijos apagados y pálidos del único manantial. Para la tercera categoría de fuentes, que se refieren sólo a las relaciones de Clara con Francisco, los textos fundamentales son naturalmente los mismos que narran la vida de Francisco: - las dos Vidas de Tomás de Celano (en la primera, de 1228, se encuentra el testimonio más antiguo sobre santa Clara);[9] - las pocas líneas que san Buenaventura dedica a santa Clara;[10] - las páginas que se encuentran en los textos de la corriente de biógrafos de san Francisco que arranca del material recogido por Fr. León, es decir, el Espejo de Perfección,[11] primero, y, más tarde, los Actus beati Francisci et sociorum eius (compuestos hacia 1322-1328), que son el original latino de las Florecillas.[12] Como es sabido, cada uno de estos textos lleva consigo un problema que se ha convertido en objeto de insalvable polémica. Por tanto, antes de usarse como fuentes de información, han de tratarse con la prudencia crítica que los documentos de este género presuponen y exigen. A este tercer grupo de textos, pueden añadirse otros documentos de épocas más tardías: - el De conformitate de Bartolomé de Pisa;[13] - la Crónica de los 24 Generales,[14] de finales del siglo XIV, y, - última de todas, la compleja obra de Fr. Mariano de Florencia, de principios del siglo XVI.[15] Alguno de estos textos, como por ejemplo el de Bartolomé de Pisa, ofrece informaciones sobre la vida de santa Clara que no tienen respaldo en ninguna de las fuentes precedentes. Ante estas noticias sobre todo, la crítica debe ser cauta y severa, porque no es fácil frenar la carga emotiva que con frecuencia brota de ellas con una invitación más seductora que el antiguo canto de las sirenas; valga por todas como ejemplo la leyenda de la presencia de santa Clara al lado de san Francisco en el momento en que salió de sus inspirados labios el Cántico de las Criaturas, leyenda que se formó claramente por una serie de sucesivas aproximaciones textuales, y a la que dio el último toque Pablo Sabatier, añadiendo al Cántico una estrofa en alabanza de santa Clara, que ha fascinado a todos los biógrafos posteriores (incluidos hombres como Tommaso Nediani y Giulio Salvadori) y que alguno ha tenido la ingenuidad de creerla auténtica. Prudencia y cautela, pues, ante tal material. Añado, sin embargo, que sería injusto pasarlo por alto sin examen y seguir a san Buenaventura, quien deja en la sombra toda relación de santa Clara con san Francisco: la poesía, el arte, la literatura y la piedad cristiana han ocupado ese terreno desde el siglo XIII, y si bien éstas no son pruebas para la validez histórica de los textos, son siempre, sin embargo, un testimonio autorizado de una tradición antiquísima que ningún historiador puede ignorar sin faltar a su cometido. Se trata sólo de indicar con exactitud las fuentes, dejando en torno a ellas el problema crítico de su validez. El intento de redactar una Vida de santa Clara basada en todos los textos que he indicado, fue ya llevado a cabo a principios del siglo XVI por un franciscano de Toscana, y dio lugar a la que comúnmente es considerada como la primera biografía completa de Clara de Asís. El P. Lazzeri, que la descubrió y publicó en 1920,[16] ve en su autor a «un historiador que conoce todas las fuentes y sabe coordinarlas y servirse de ellas, aunque alguna vez tales fuentes sean de segundo orden» (Prefacio, p. IV); debe añadirse, sin embargo, que el autor de esa biografía realiza sólo un trabajo de aproximación material de los textos, más que de criba y de selección, por lo que su escrito ha de considerarse más como una fuente que como una biografía (y así lo ha juzgado en definitiva también el P. Lazzeri, indicando para cada capítulo los textos a los que se remontan las noticias en él contenidas). En estos tres grupos de textos están, pues, las bases para la biografía de santa Clara. Pienso, sin embargo, que a ellos se podría añadir un cuarto grupo, hasta ahora poco explorado y, ya de salida, extremadamente débil en cuanto a posibles resultados. Se trata de los textos en los que se pone de relieve algún aspecto de la vida de santa Clara y, más aún, de su espiritualidad, ya sea en función de una invitación religiosa y exhortación a la santidad de vida, ya sea en relación a su alabanza en el canto. Me estoy refiriendo a los sermones sobre santa Clara, empezando por el primer panegírico, por desgracia perdido, que debió pronunciar el cardenal protector de la Orden el mismo día de las exequias, y a los himnos compuestos en su honor, en latín y en lengua vulgar. En cuanto a los primeros, nadie, que yo sepa, los ha buscado en las infinitas compilaciones, en su mayoría todavía inéditas, que existen en nuestras bibliotecas. Sobre la himnografía en honor de Clara -litúrgica o no-, las investigaciones están más adelantadas, pero muy lejos de ser completas; y deben extenderse también al mundo tan fascinante de las «laudi», en el cual no está ausente ni mucho menos la figura de Clara, a menudo exaltada en rápidas biografías de excepcional belleza artística. Es evidente que las fuentes de este género, con fines deliberadamente laudativos y extraídas de documentos conocidos, sólo pueden ofrecer tenues contribuciones a un mayor conocimiento de la vida y espiritualidad de santa Clara. Pero, dado que ésta depende de un número harto limitado de textos, como ya hemos visto, me parece que no deben ser totalmente descuidadas como se ha hecho hasta ahora. II. HISTORIA Y LEYENDA Para poder estudiar el tema que nos habíamos propuesto eran indispensables las premisas antes expuestas sobre las fuentes del conocimiento de la vida de santa Clara. Y es necesario igualmente responder a una pregunta previa: ¿Es posible dividir historia y leyenda en ese documento singular que es la vida de un santo? O sea: ¿Es posible hacer esto en un documento en el que confluyen los elementos más dispares: emotividades de todo género, necesidades anejas a la difusión del culto, exigencias de corrientes devocionales en las que no es extraño el factor económico, etc.? Que sea extremadamente difícil lo ve todo el mundo. Que sea no sólo lícito, sino justo y obligado, nos lo dice el ejemplo de los Bolandistas, que desde hace ya siglos trabajan con el arma de la crítica histórica más severa para dar a la Iglesia -de la que han recibido el mandato- el oro puro de las vidas de los santos, purificado de toda incrustación de añadiduras posteriores, aunque fueran hechas con fines piadosos, por las insaciables exigencias de una piedad mal entendida. Los obstáculos que hay que evitar son dos: el primero es la falta de espíritu crítico, por la que, especialmente bajo la autoridad de nombres famosos y de largas tradiciones, se siente uno inducido a aceptar como verdadero lo que no está documentado o lo está insuficientemente (éste es el defecto de los «escritores píos», que no hacen historia ni hagiografía, sino tan sólo anotaciones personales sobre el tema del santo); el segundo es su opuesto: la hipercrítica, que busca cualquier pretexto -incluso los más claramente absurdos- para negar la validez de los documentos y la posible realidad de los hechos. El camino justo está, como siempre, en el medio: en el uso de una crítica severa, pero honesta; que tenga en cuenta las leyes históricas, pero que no olvide las del sentido común; que compruebe los hechos, pero que tenga presente que en el mundo de lo sobrenatural todo es posible. En cuanto a los autores, es necesario estudiar su mentalidad, cultura, intenciones: las razones de sus palabras y las de sus silencios, los cuales, con frecuencia, no significan la inexistencia de los hechos callados, sino solamente la fidelidad a una intención suya, expresa o tácita. Por ejemplo, ¡ay si nosotros consideráramos como histórico respecto a santa Clara únicamente lo que de ella dice san Buenaventura en su Leyenda de san Francisco! Deberíamos decir, entre otras cosas, que Clara nunca estuvo en Santa María de los Ángeles y que jamás vio a san Francisco vivo. Pero es que san Buenaventura había escrito una página extremadamente estricta sobre los consejos que Francisco daba a sus hermanos acerca del modo de comportarse con las mujeres (es el texto de la LM 5,5): no podía, por tanto, presentar a un san Francisco que no fuese modelo también en los consejos que daba. Por esta razón, el historiador debe guardarse de creer sólo lo que Buenaventura dice, y buscar en otras partes los hechos que él calla. En base a estos criterios, expuestos quizá con demasiada simplicidad, trataremos ahora de ver, a grandes rasgos y sin ninguna pretensión de hacer una obra completa, cuál es la parte ciertamente histórica y cuál la legendaria de la vida de santa Clara de Asís.

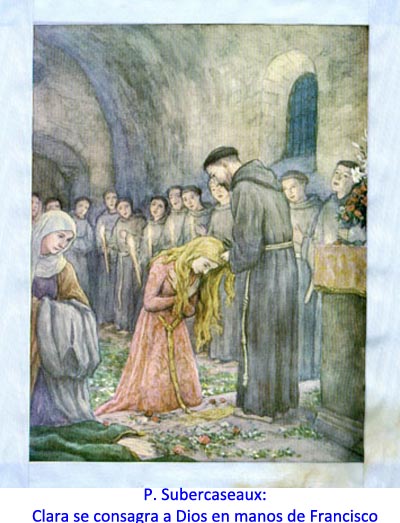

HECHOS HISTÓRICOS Pertenecen ciertamente a la historia los siguientes hechos: 1. El nacimiento de Clara en 1193 en Asís, de una familia de feudatarios que no es la de los Scifi, por más que los biógrafos modernos continúan repitiéndolo. Lo ha demostrado el insigne investigador de cuestiones franciscanas Arnaldo Fortini, a quien debemos nuevos datos, sacados de documentos de archivo, acerca de Clara y su familia.[17] 2. Los coloquios secretos con Francisco. Fueron muchos. Clara acudía a ellos acompañada por Bona de Guelfuccio; con Francisco estaba Fr. Felipe Longo.[18] El tema único era el modo de servir a Dios. Clara acudía para afirmarse en sus convicciones: tenía más necesidad de ser frenada que de ser estimulada. Todo esto parece evidente por el testimonio preciso de la misma Bona de Guelfuccio en el proceso de canonización de noviembre de 1253: «La madonna Clara... tenía gran fervor de espíritu, pensando cómo podría servir a Dios y agradarle. Por esta razón, la testigo fue muchas veces con ella a hablar con san Francisco, e iba secretamente para no ser vista por los parientes. Preguntada sobre qué le decía san Francisco, respondió que siempre la exhortaba a que se convirtiera a Jesucristo, y Fr. Felipe hacía lo mismo. Y ella los oía con gusto y asentía a todos aquellos bienes que le decían».[19] 3. La fuga de la casa paterna en la noche del domingo de ramos al lunes santo de 1211 (que aquel año cayó el 28 de marzo) y la consagración a Dios en manos de san Francisco en la iglesita de Santa María de la Porciúncula. Quien la acompañó esta vez no fue madonna Bona de Guelfuccio, pues ésta se encontraba aquellos días en Roma: «La testigo no estuvo presente, ya que entonces estaba en Roma, por la cuaresma».[20] 4. La brevísima estancia (pocos días) en el monasterio de San Pablo de las Abadesas, próximo a Bastia, y la estancia en la iglesia del Santo Ángel de Panzo (sobre ambos monasterios, véanse las noticias dadas por Fortini en su ya citado artículo).[20bis] 5. La persecución de los familiares para disuadirla, incluso por la fuerza, de su propósito. 6. La vida transcurrida en el silencio, el trabajo y la oración en San Damián, hasta el 11 de agosto de 1253, fecha de su muerte. 7. El acontecimiento externo más importante durante este largo período, fue el asalto al convento por parte de una banda de mercenarios en 1240, y la milagrosa liberación subsiguiente gracias a la oración de Clara. Ésta, enferma desde hacía ya tiempo, se hizo llevar en tal ocasión al refectorio, contra cuya puerta se estrellaba la furia de los rufianes. Y allí, sostenida por dos compañeras, se postró en oración ante el Santísimo que -encerrado dentro de un doble cofrecito de plata y de marfil- ella había mandado adosar a la parte interior de la misma puerta. 8. También pertenecen a la historia la rápida multiplicación de las «damas pobres», la difusión de los monasterios de clarisas por todos los rincones de Europa, las visitas a San Damián del cardenal Rainaldo de Hostia y, más tarde, del papa Inocencio IV, la presencia en la cabecera de Clara moribunda de tres de los compañeros más conocidos de san Francisco: Fr. Junípero, Fr. Ángel Tancredi y Fr. León. 9. Finalmente, está presente y operante en todo momento el hecho de la santidad de Clara: el ejercicio heroico de la virtud, la caridad incansable hacia cualquier forma de sufrimiento, la defensa de la pobreza, el espíritu de sacrificio, la contemplación de Dios en la oración hasta los arrobamientos y los éxtasis. Y, en este terreno tan fértil, un florecer continuo de milagros: el pan que se multiplica, el aceite que no mengua, la curación de toda clase de enfermedades, dentro y fuera del convento, al suave contacto de una mano o con la señal de la cruz. Milagros que están presentes en la vida de todos los santos y que se renuevan cada vez que un alma, correspondiendo a una vocación, se une de tal forma a su Dios que tiene a su disposición el poder infinito. Ante ellos, los cánones de la llamada historia pueden quedar mudos e inoperantes, sin que por esto aquéllos dejen de ser realidades concretas y fecundas en la vida de los hombres. 10. Desde este punto de vista, todo lo que contiene el Proceso de canonización de santa Clara -llevado a cabo con extrema severidad por el obispo Bartolomé de Espoleto y el tribunal por él constituido- puede considerarse digno de fe, sobre todo si es corroborado por la Leyenda de santa Clara, que no se limitó a aprovechar las Actas del Proceso, sino que quiso confirmar sus noticias mediante el recurso directo a las fuentes más autorizadas: las compañeras de santa Clara y los compañeros de san Francisco. El P. Lazzeri, con suma diligencia, ha examinado todo este material, ha realizado una minuciosa confrontación entre el Proceso y la Leyenda de Celano, ha recogido todos los datos sobre los que no se pueden adelantar seriamente dudas.[21] Baste, pues, remitir a su trabajo para los detalles particulares del cuadro histórico que hemos examinado hasta ahora.

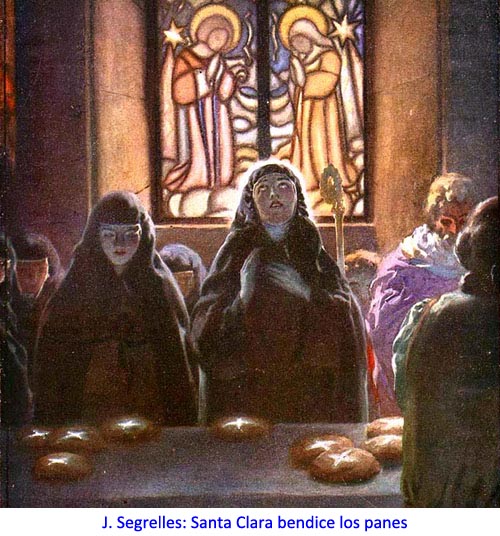

LEYENDAS No es tan fácil moverse en el campo de las leyendas para tratar de ver, hasta donde sea posible, sus génesis y razones. Una observación que hay que hacer de inmediato es la siguiente: casi todas estas leyendas nacieron del deseo de una mayor y más visible inserción de Clara en la vida de san Francisco, a causa de la impaciencia, con frecuencia ingenua, ante los demasiado escasos datos históricos sobre las relaciones entre los dos santos de Asís. Veamos, sumariamente también, las principales leyendas que pueden definirse con seguridad como tales: 1. Según Bartolomé de Pisa, que a finales del siglo XIV escribió una obra sobre la Conformidad de la vida de S. Francisco con la vida de Cristo[22] -que será nuestra principal fuente para la identificación de las leyendas ya formadas en torno a santa Clara-, Francisco, durante uno de los coloquios con la jovencita que acudía a él en busca de consejo, queriendo probar su vocación, le habría dicho: «Si quieres que yo te crea, vístete de saco y ve a mendigar el pan por toda la ciudad de Asís». Clara habría obedecido, pero, milagrosamente, no habría sido reconocida por nadie.[23] Ya los Bolandistas negaron toda autoridad a esta noticia. En efecto, es evidente que Francisco, conociendo perfectamente la hostilidad de la familia de Clara a toda solución que no fuese la de un matrimonio acorde con el poder y la riqueza de su linaje, no podía correr el riesgo de hacer fracasar el santo proyecto que tenía ya sobre la vida de Clara, imponiéndole una prueba como la referida por Bartolomé. De ella se habrían seguido, con el escándalo, dificultades de todo género: precisamente aquellas que él trató de evitar sugiriendo a la jovencita que se alejase de casa a escondidas, después de un día festivo (el domingo de ramos de 1211), para poner a la familia ante el hecho consumado de su consagración a Dios. 2. El capítulo XV de las Florecillas (que, como es sabido, se remontan, en su redacción original latina, a la primera mitad del siglo XIV) cuenta cómo «los habitantes de Asís bajaron a todo correr a Santa María de los Ángeles para apagar el fuego» que, según veían, consumía «la iglesia, el convento y el bosque al mismo tiempo». Francisco, impelido por la insistencia de los hermanos, había querido condescender, finalmente, al «grandísimo deseo» que Clara tenía de «comer una vez con él». Clara, con una compañera de San Damián, había bajado a Santa María de los Ángeles, donde los hermanos habían preparado la mesa «sobre el suelo, como él estaba acostumbrado». Clara se sentó al lado de Francisco y su compañera junto a un hermano; después se acercaron a la mesa todos los demás compañeros. «Como primera vianda, san Francisco comenzó a hablar de Dios con tal suavidad, con tal elevación y tan maravillosamente, que, viniendo sobre ellos la abundancia de la divina gracia, todos quedaron arrebatados en Dios. Y, estando así arrobados, con los ojos y las manos elevados al cielo, las gentes de Asís y de Bettona y las de todo el contorno vieron que Santa María de los Ángeles y todo el convento y el bosque que había entonces al lado del convento ardían violentamente, como si fueran pasto de las llamas la iglesia, el convento y el bosque al mismo tiempo». Los habitantes de Asís corrieron a apagar el fuego, pero, llegados al lugar, no encontraron ni rastro de incendio. Entraron en el interior y vieron a Francisco, a Clara y a todos los compañeros arrebatados en contemplación, y entonces comprendieron «que se trataba de un fuego divino y no material, encendido milagrosamente por Dios para manifestar y significar el fuego del amor divino en que se abrasaban las almas de aquellos santos hermanos y de aquellas santas monjas». El arrobamiento místico -que, como fenómeno espiritual, no dice nada a la gente-, materializado y hecho evidente con fuego real (real hasta el punto de que se viera arder un bosque, y que los hombres corrieran para limitar los daños del incendio), pertenece a un proceso muy conocido en el campo hagiográfico (basta leer el libro del P. Delehaye, Le Leggende agiografiche, II, ed. ital., Florencia 1910). Pero el hecho que fue la causa, la comida, ¿pudo ocurrir? Entre los estudiosos franciscanos, hay quien lo niega absolutamente, como Robinson,[24] alegando la afirmación de la Leyenda de S. Clara (cf. LCl 10; BAC 142-143) de que la Santa nunca salió de San Damián en los cuarenta y dos años que allí permaneció encerrada; y hay quien defiende su veracidad, como Cuthbert.[25] Significativo y grave es el silencio de las fuentes más antiguas y más autorizadas. Ninguna de las monjas que vivió con Clara desde el principio y que declaró en el proceso de canonización recuerda el hecho. Y, sin embargo, habría tenido que recordarlo si, como dicen las Florecillas, la salida de Clara del convento para la comida fue motivo para ellas de gran temor. En efecto, se alegraron mucho al verla regresar, «porque temían que san Francisco la hubiera enviado a gobernar otro monasterio, como ya había enviado a su santa hermana sor Inés a gobernar como abadesa el monasterio de Monticelli, de Florencia». Todo, pues, induce a pensar que nos movemos sobre el terreno exclusivo de la leyenda. 3. «La bienaventurada Clara vio las llagas de san Francisco mientras éste aún vivía y, para la herida del costado, ella misma preparó un ungüento, como aún hoy puede verse en el monasterio de Santa Clara en Asís». Esto dice Bartolomé de Pisa.[26] Para demostrar que esto es falso, basta recordar la extrema discreción de Francisco respecto a sus dolorosas heridas. Todas las fuentes antiguas nos dicen que, si muchos vieron las llagas de Francisco,[27] sólo un hombre podía curarlas: Fr. León, el compañero fiel, que era para Francisco, a un tiempo, confesor, amigo, médico, discípulo, custodio... 4. El mismo Bartolomé es autor, o al menos divulgador, de otra leyenda referente al tema de las llagas: la que cuenta el intento de Clara de arrancar el clavo de una de las manos del Santo. Los documentos más antiguos nos atestiguan de manera concorde que el cuerpo de Francisco, apenas expiró el Santo, durante su traslado a Asís, fue depositado por breve tiempo en el monasterio de San Damián para que Clara y sus compañeras pudieran observar y besar sus llagas.[28] Este hecho es indudablemente histórico. Bartolomé añade que «la bienaventurada Clara trató de arrancar uno de los clavos de las manos, pero no fue capaz de ello en absoluto»,[29] como para confirmar lo que anteriormente había escrito: que «los clavos eran movibles y, sin embargo, no pudieron ser extraídos ni de las manos ni de los pies, aunque intentaron hacerlo santa Clara y otros».[30] La añadidura fue debida a que Bartolomé quería a toda costa persuadir a los lectores de que se trataba verdaderamente de clavos... Wadding da otros detalles: Clara habría empapado en la sangre de las heridas un pañuelo, y habría tomado las medidas del cuerpo de Francisco, haciendo luego excavar en 1a parte posterior de la tribuna, en San Damián, un nicho del tamaño del Santo, y pintar allí su imagen. 5. Ya hemos visto el episodio, ciertamente histórico, del asalto de una banda de mercenarios a San Damián en 1240. El testimonio de las monjas en el Proceso de canonización es concorde en afirmar que en aquella ocasión Clara, estando gravemente enferma, se hizo llevar al refectorio, contra cuya puerta, sacudida ya por los golpes de los asaltantes, había mandado colocar un cofrecito que contenía el Santísimo; y que allí, postrada en tierra y sostenida por dos compañeras, obtuvo del Señor la gracia de la liberación. No es fácil precisar cómo se formó la leyenda, carente de todo fundamento, según la cual la Santa, puesta de pie a pesar de la debilidad de toda su persona, sin ayuda de nadie, muestra el Santísimo encerrado en un ostensorio o en un copón, arriba en el dormitorio (donde todavía hoy se indica a los visitantes el lugar), y hace que los soldados, que subían por las escaleras apoyadas en los muros, caigan precipitadamente y emprendan la huida. Pennacchi[31] cree que esa leyenda es posterior al siglo XVI. Tal vez se debió al hecho de que el relato histórico no era fácil de presentar ni en pintura ni en escultura: era necesario, para estas artes, un planteamiento espectacular, una Clara visible, con el Santísimo en las manos, que con Él se mostraba terrible a los enemigos. Si esto es cierto, preciso será confesar que el arte ha conseguido su objetivo; pero, ¡con qué deformación de la verdad y de la misma figura de la Santa! 6. Hay otro hecho prodigioso, referido a San Damián, que debemos considerar como pura leyenda: la impresión de la señal de la cruz sobre los panes bendecidos por Clara a petición del papa y en su presencia. Léase el cap. 33 de las Florecillas: el papa (no se dice cuál) visita a Clara en San Damián, «para oírla hablar de las cosas celestiales y divinas»; a la hora de la comida, el pontífice quiere que, en virtud de obediencia, sea Clara quien bendiga la mesa: «Entonces, santa Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo muy devotamente aquellos panes con la señal de la cruz. Y, ¡cosa admirable!, al instante apareció en todos aquellos panes la señal de la cruz, bellísimamente trazada. Entonces comieron una parte de los panes, y la otra parte fue guardada en recuerdo del milagro». Este hecho es uno de los más conocidos de la vida de Clara. Unos lo sitúan en 1228, otros en 1234-1235 ó 1253; hay quien dice que el papa era Gregorio IX, y quien dice que era Inocencio IV.[31bis] Pienso, sin embargo, que toda discusión es inútil, porque ninguna de las monjas que vivió con Clara en aquellos años recuerda, al declarar en el Proceso de canonización en 1253, este hecho maravilloso. Y todas ellas deberían haber estado presentes en la escena, haber visto todas aquellas señales, haber comido todas de aquellos panes, haberse guardado algún trozo como recuerdo del milagro. No es creíble que todas lo hubieran olvidado o, menos aún, que no hubieran dado importancia al hecho: estaba presente en su pobre refectorio un papa, y un hecho semejante, además de otros muchos, habría indicado el poder de su santa Madre, habría ayudado a darle incluso oficialmente la aureola de santidad cuyas pruebas venía a buscar precisamente de ellas Bartolomé de Espoleto, interrogándolas bajo juramento, a fin de que la Iglesia pudiese proceder a su canonización. El episodio es, por tanto, legendario: debido tal vez a la gran devoción de Clara a la cruz; véanse los capítulos 30-35 de la Leyenda de santa Clara y los testimonios de las monjas en el Proceso de canonización. 7. Y legendario es también el contenido del capítulo 35 de las Florecillas, que se refiere ciertamente a la noche de Navidad de 1252: el episodio es ciertamente histórico, pero en la forma en que lo presentan el Proceso y la Leyenda, y no como lo hacen las Florecillas. Clara está triste porque, dada la gravedad de su enfermedad, no puede participar en los sagrados ritos de aquella noche santa: «Pero Jesucristo, su esposo, no quiso dejarla sin aquel consuelo: la hizo transportar milagrosamente a la iglesia de San Francisco y asistir a todo el oficio de los maitines y de la misa de media noche, y además pudo recibir la sagrada comunión; después fue llevada de nuevo a su cama». Aquí, sin embargo, es fácil ver cómo nació la leyenda. Sor Felipa de Leonardo de Gislerio declara efectivamente que en aquella ocasión, tras lamentarse Clara dulcemente al Señor («¡Oh Señor Dios! Aquí me han dejado sola contigo, en este lugar»), «de pronto comenzó a oír los órganos y los responsorios y todo el oficio de los frailes en la iglesia de San Francisco, como si estuviera presente allí».[32] Idéntica declaración hace Balbina de Martín de Cocorano,[33] cuya hermana, Amada, añade, confirmando lo que había dicho Felipa, que Clara «en aquella noche de la Navidad del Señor había visto también el pesebre de nuestro Señor Jesucristo».[34] Tomás de Celano (LCl 29) repite estos mismos detalles, incluido el del pesebre, y adelanta una doble hipótesis: «o la resonancia de aquella solemnidad había sido amplificada hasta ella por el divino poder, o su capacidad auditiva le había sido reforzada más allá del límite humano», porque ella no se movió de su lecho en San Damián. Hipótesis honestas de un hombre docto; pero difíciles y extrañas para una muchedumbre a la que era mucho mejor hacerle ver a una Clara transportada por los ángeles a la iglesia de San Francisco; y para que esta muchedumbre quedara más convencida de que se trataba de un verdadero transporte material, he aquí el detalle de la comunión recibida corporalmente, de la que no hay rastro alguno ni en el Proceso ni en Tomás de Celano. La génesis de la leyenda, por tanto, es clarísima en este caso, incluso en los detalles. 8. El último hecho que queremos examinar aquí es el más famoso de todos: la afirmada presencia de santa Clara junto a san Francisco en el momento en que, de su corazón, brotó el Cántico del Hermano Sol. En los tiempos modernos, esta presencia ha tenido su máximo cantor en Pablo Sabatier. He aquí a Clara «sentada a los pies de aquel a quien amaba más de lo que se ama sobre la tierra»; y he aquí la estrofa que pone en los labios de san Francisco, no pronunciada por éste, pero que «estuvo ciertamente en su corazón», dice Sabatier: «Loado seas, Señor, por la hermana Clara, El espectáculo es indudablemente grandioso. La presencia de una mujer -¡y de qué mujer!- junto a Francisco en el momento culminante de una oración que es al mismo tiempo poesía, parece hacer más completa esta voz humana que sube a Dios, intérprete de la voz de cada criatura, en un canto de agradecimiento, de adoración, de alabanza, de súplica. Pero Clara en aquel momento no estaba allí, si es cierto cuanto sabemos sobre la composición del Cántico. Léase el Espejo de Perfección (EP 100-101-102), la Leyenda antigua de Perusa (LP 83-84-85), reeditada ahora con el título de Compilación Asisiense (cf. LP 83-84-85), la Leyenda antigua vaticana. Francisco, dos años antes de morir, se encontraba enfermo de los ojos, «apud Sanctum Damianum in cellula quadam facta de storiis» («junto a San Damián, en una celdilla hecha de esteras»), y, además, plagada de ratones. Una noche, Francisco recibe de Dios la confirmación de su salvación y, con ella, una alegría inefable. Al clarear el día, llama a los compañeros que estaban con él, les cuenta las misericordias que el Señor ha tenido para con él y su júbilo se hace palabra en el Cántico (hasta la estrofa: Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra...; las estrofas del perdón y de la muerte fueron añadidas más tarde). Ninguna huella de Clara en este preciso y pormenorizado relato. Pero he aquí que, a principios del siglo XIV, unos cien años después de la muerte de Francisco, un texto va a revelarnos que aquella «celdilla hecha de esteras» fue obra de santa Clara: «San Francisco... fue primero a San Damián, donde estaba Clara, esposa devotísima de Cristo, con el fin de darle alguna consolación y luego proseguir a donde el cardenal lo llamaba. Pero, estando aquí, a la noche siguiente empeoró de tal manera su mal de ojos, que no soportaba la luz. Como por esta razón no podía partir, le hizo santa Clara una celdita de cañizos para que pudiera reposar...» (Flor 19). Se ha dado ya el primer paso. El segundo y decisivo lo dará una vez más, a finales del mismo siglo, Bartolomé de Pisa: «Habiéndose trasladado Francisco a San Damián, con Fr. Leonardo de Asís, para visitar a santa Clara, y habiéndose prolongado la conversación hasta la hora de la comida, se quedó allí a comer. Pero, apenas había comido cuatro bocados, alzado el rostro al cielo, se quedó mucho tiempo absorto. Después, volviendo en sí, gritó con voz potente: Loado seas Señor...».[35] Que Clara estuviese presente, es cierto por el contexto; y aunque esta comida tenga una extraña semejanza con la otra que hemos examinado más arriba, y no se haga aquí mención de la celdita ni de los ratones, es evidente que Bartolomé quiere recordar el nacimiento del Cántico, cuyas primeras palabras reproduce en lengua vulgar. Por tanto, para él, Clara está junto a Francisco en aquel preciso momento. Luigi Foscolo Benedetto ha escrito un libro[36] para rehacer minuciosamente la génesis del Cántico. Pero a nosotros bástenos concluir que -aun no aceptando en absoluto la tesis de Benedetto sobre la composición del Cántico en San Fabián, cerca de Rieti- también la presencia de Clara al lado de Francisco durante la composición del Cántico pertenece a la leyenda. * * * Naturalmente, las leyendas aquí examinadas no son todas las que hay; pero son las principales y, al menos algunas, son de las más conocidas. Sólo dos de ellas miran a santa Clara en sí misma: la exhibición del Santísimo a los sarracenos durante el asalto a San Damián y la cruz impresa sobre los panes en presencia del pontífice. Ambas están vinculadas al poder de su oración, de la que son manifestaciones visibles y espectaculares para la piedad de los fieles y para gloria de la Santa. Todas las demás nacieron para insertarla más y más en la vida de Francisco; para poner junto al Santo, herido por las llagas, la piedad de una mujer (cura de las heridas, intento de arrancarle un clavo) o para aproximarla a él en el momento de la oración o del éxtasis (comida, presencia en la composición del Cántico). La piedad de los fieles ha querido más próximos a los dos santos de Asís, a los cuales el Señor ha confiado la tarea de renovar la vida cristiana en el mundo, haciéndole ver los valores más altos para todos los tiempos. La historia hace valer justamente sus derechos reduciendo las proporciones de esta cercanía; pero, bien fijados los confines del propio dominio, se inclina ante la poesía, de la que le llega a sus mismas páginas claridad y fragancia, como de un jardín florido en las márgenes de los severos documentos. Se trata, con todo, de no invertir la escala de valores, como frecuentemente hace la piedad devocional, y de dar, también en este campo, el primado a la verdad. Porque la fantasía puede encender los cielos del arte y de la poesía, pero sólo en la verdad somos verdaderos hijos de Dios. Y aquí, con este recurso a los derechos de la historia, podría terminar el discurso. Pero valdrá la pena añadir una última observación, precisamente respecto a la historia. La historia que aprendemos y enseñamos en las escuelas es la historia del género humano, de las naciones, de los estados, en sus acontecimientos alegres y tristes: nacimiento, esplendor, acaso de pueblos; batallas perdidas y ganadas; tiempos de esclavitud y de libertad, de abyección y de dominio, en este imparable andar de los hombres a lo largo de la corriente del tiempo. Esta es la historia que tiene su lugar en los tratados y que detiene el pasado en páginas inmóviles que los siglos, poco a poco, descolorean. Mas, para el cristiano, por debajo de esta historia, existe otra, la única verdadera, y es la historia de las almas en sus relaciones entre ellas y con Dios. Así entendida, la historia es el conflicto entre la gracia y el pecado, en nosotros y en el mundo; es la lucha entre la luz y las tinieblas: y su verdadera desembocadura no es una gigantesca catalogación de hechos o una construcción cronológica de datos, sino el destino eterno para cada alma venida a esta tierra. Nuestra participación personal en esta historia, Dios la juzgará: si hemos acogido, amado y difundido la luz; si hemos dado testimonio de la verdad en todo momento; si hemos arrancado aunque sea un solo milímetro al reino de las tinieblas. Desde este punto de vista, Clara de Asís es una voz límpida en el gran coro de los santos: a ellos solos les es dado el continuar haciendo amar a Dios en la tierra y en el tiempo, incluso después de la muerte; el reavivar su llama en el corazón de los hombres y mujeres que vendrán después de ellos, con frecuencia durante una larga serie de siglos, y que en su nombre continuarán su obra... Por encima de la historia y de la leyenda humanamente entendidas, la voz de Clara llama a los hombres del siglo XX al amor de Dios. Bona de Guelfuccio, en su declaración en el Proceso, resume así la vida de Clara: «pues madonna Clara estaba llena de gracia y quería que las demás también lo estuviesen».[37] Este llamamiento a vivir en la gracia es la amonestación que la Iglesia, madre de los santos, nos hace escuchar, alto y solemne, a través de la celebración de Clara de Asís.

N O T A S: [1] La Regla de santa Clara, de 1253, es el punto de llegada de una serie de experiencias por las que pasó durante decenios el grupo de San Damián. Representa el desarrollo final de la Fórmula o pequeña regla que san Francisco les dio a las Damas Pobres de San Damián (FVCl); a ella alude santa Clara en el cap. VI de su Regla (BAC 278). Precisamente por esto, porque es el desarrollo de la forma vivendi dada por san Francisco a las Damianitas, es llamada con toda razón por la Sede Apostólica: «la forma de vida y modo de santa unidad y altísima pobreza que os enseñó a observar el bienaventurado padre san Francisco tanto de palabra como por escrito» (RCl Pról.; BAC 267). El original de la Regla Solet annuere, bulada por Inocencio IV el 9 de agosto de 1253 -o sea, las «letras buladas» llevadas con urgencia a Clara moribunda y besadas por ella en el lecho de muerte, según el testimonio de sor Felipa de Gislerio en el Proceso canónico (Proceso 3, 32; BAC 84)-, desapareció durante siglos, hasta que en 1893, buscado diligentemente en el Protomonasterio de Asís (donde todavía se conserva) por la entonces abadesa Clara Matilde Rossi, fue reencontrado en la caja sellada que contenía los vestidos de santa Clara (cf. Seraphicae legislationis textus originales, Quaracchi 1897, pp. 2. 3). La Regla, por lo demás, se había difundido desde el principio por medio de otras copias, idénticas totalmente al original, publicadas por la misma Santa Sede. La prisa del procedimiento por entregar a tiempo la Bula con la Regla a Clara moribunda es visible en la nota, ahora casi ilegible, escrita en el margen superior de la Bula, de su propio puño, por el pontífice Inocencio IV: «Hágase según se pide. Sinibaldo. Hágase según se pide por causas conocidas a mí y al protector del monasterio». Sinibaldo Fieschi es el papa Inocencio IV (cf. P. Robinson, Inventarium omnium documentorum quae in Archivo Protomonasterii S. Clarae Assisiensis nunc asservantur, en Arch Fran Hist 1, 1908, 417). La primera edición del original está en Seraphicae legislationis textus originales, Quaracchi 1897, pp. 2. 3; 49-76. Fundamental y todavía valido es el estudio magistral de L. Oliger, De origine regularum Ordinis S. Clarae, en Arch Fran Hist 5 (1912) 181-209, 413-447, que ha sido y sigue siendo el punto de referencia para todo trabajo serio sobre las Reglas de la Segunda Orden Franciscana. Muy útiles son los dos estudios de E. Grau, Die päpstliche Bestätigung der Regel der hl. Klara (1253), en Franziskanische Studien 35 (1953) 317-323, y Die Regel der hl. Klara (1253) in ihrer Abhängigkeit von der Regel der Minderbrüder (1223), en la misma revista, pp. 211-273. Un estudio comparativo entre la Regla de santa Clara de 1253 y la Regla de san Francisco de 1223 es el de C. A. Lainati, La Regla franciscana y la II Orden, en Selecciones de Franciscanismo n. 10 (1975) 11-26. El P. Ignacio Omaechevarría ha publicado el texto de la Regla, junto a todos los otros documentos de santa Clara y de su Orden, en la edición bilingüe latino-castellana: Escritos de santa Clara y documentos complementarios, Madrid, BAC, 1970, pp. 247-276 (en 1982 se ha publicado la segunda edición ampliada). También ha publicado recientemente un estudio sobre determinados aspectos de la vida de las Clarisas, a través de las Reglas primitivas: La Regla y las Reglas de la Orden de Santa Clara, en Collectanea Franciscana 46 (1976) 93-119, y en Selecciones de Franciscanismo n. 18 (1977) 248-269. Cronológicamente, las últimas ediciones del original de la Regla se encuentran en la «Regla y Constituciones Generales» de las Clarisas. Y, por último, en I. Boccali, Textus opusculorum S. Francisci et S. Clarae Assisiensium, Santa María de los Ángeles-Asís 1976, pp. 167-184. (L. Iriarte, Escritos de san Francisco y santa Clara de Asís, Valencia, Ed. Asís, 1981, pp. 185-206.) Nota del traductor.- La antes referida obra del P. Omaechevarría, en su segunda edición, la citaremos: BAC, añadiendo a continuación la página o páginas correspondientes. [2] Entre los escritos de santa Clara, el Testamento es sin duda el más discutido en cuanto a su autenticidad, porque ninguna de las fuentes primitivas da noticias de él, y no tiene una tradición manuscrita antigua que dé garantía de su autenticidad. En su contenido, sin embargo, se revela como uno de los escritos más cercano al corazón y al alma de santa Clara, y el más rico en recuerdos autobiográficos. La forma, en cambio, es con frecuencia pesada y farragosa: y aquí es donde, eventualmente, surge la duda, que fue planteada por primera vez por Lemmp en 1892: Die Anfänge des Clarissenordens, en Zeitschrift für Kirchengeschichte 13 (1892) 626-629; pero pronto fue rebatido por Lemmens: Die Anfänge des. Clarissenordens, en Römische Quartalschrift 16 (1902) 93-124, mientras lo apoyaban Wauer: Entstehung und Ausbreitung des Klarissenordens, Leipzig 1906, y Van Ortroy (AB XII, 360). Con Robinson (The writings of St. Clare of Assisi, en Arch Fran Hist 3, 1910, 442-447), en cambio, que rechaza con razón el argumento ex silentio, el Testamento de santa Clara vuelve a ser considerado, aunque sea con cautela, entre las fuentes auténticas. En esta misma línea están M. Fassbinder, en Franziskanische Studien 23 (1936) 304-306; E. Grau, Leben und Schriften der hl. Klara von Assisi (Werl/Westf 1960, 21-22) y Omaechevarría (BAC 337-339). En efecto, no hay razones positivas para negar la autenticidad del Testamento, pero la duda permanecerá mientras no podamos apoyarnos en una tradición manuscrita más segura. Hasta ahora, las nuevas ediciones se basan en la edición de Seraphicae legislationis textus originales, Quaracchi 1897, 273-280, que es la redacción de Wadding (Annales Minorum, ad ann. 1253, pp. 340-343). Hemos tenido noticias de un pequeño manuscrito del Testamento de santa Clara, de finales del siglo XIV o principios del XV, que se halla en el monasterio B. Eustaquia de Messina (cf. Chiara d'Assisi. Rassegna del Protomonastero, II, 1954, p. 138). Este es, sin duda, el manuscrito más antiguo que conocemos del Testamento de santa Clara: sacarlo a la luz constituirá una buena contribución en favor de la autenticidad del documento. Todos los monasterios de Clarisas deberían revisar cuidadosamente sus archivos y bibliotecas, por si acaso hubiera en ellos alguna copia antigua del Testamento de santa Clara, anterior a los siglos XVI-XVII, época en la que comenzó a difundirse su texto, después de la publicación que hizo del mismo, el año 1600, el analista franciscano Lucas Wadding. [3] El manuscrito más antiguo y autorizado de las Cartas de santa Clara a la beata Inés de Praga es un códice del siglo XIV, perteneciente a la Biblioteca del Cabildo de San Ambrosio de Milán, signado M-10; fue copiado en Praga, entre 1283 y 1322, probablemente de los originales de las Cartas de santa Clara, con el fin preciso de que la Curia papal tuviera una copia de las Cartas, como documento que debía servir para la introducción de la causa de beatificación o canonización de Inés de Praga. Cronológicamente, la primera edición de las Cartas es la de Lucas Wadding (Annales Minorum, t. IV, 90-91). A principios del siglo XX, la primera aportación a un estudio serio de las Cartas, y de todos los escritos de santa Clara, se debe a P. Robinson, The writings of St. Clare of Assisi, en Arch Fran Hist 3 (1910) 433-447; seguido poco después por W. W. Seton, Some new sources for the live of blessed Agnes of Prag, en Arch Fran Hist 7 (1914) 185-197. En este estudio, Seton da noticia de un códice de Bamberg del siglo XIV, signado Bibl. Misc. Hist. 146 E VII 19, que el mismo autor publicó como libro al año siguiente: Some new sources for the live of blessed Agnes of Bohemia, Aberdeen 1915. Contiene una traducción al alemán, del siglo XIV, de las Cartas de santa Clara, además de la Leyenda de la beata Inés de Praga, en latín y en alemán, y la Bendición de santa Clara. Sólo años más tarde, en 1924, el mismo W. W. Seton publicó las cuatro Cartas de santa Clara a la beata Inés de Praga según el texto latino más antiguo que existe, es decir, el códice de la Biblioteca del Cabildo de San Ambrosio de Milán, signado M-10, del siglo XIV (Vyskocil datará luego este códice como posterior al 18 de enero de 1283 y anterior al 8 de diciembre de 1322): W. W. Seton, The Letters from St. Clare to blessed Agnes of Bohemia, en Arch Fran Hist 17 (1924) 509-519. En 1932, el P. Jan Kapistran Vyskocil publicó en Praga un óptimo estudio crítico de las Cartas: La Leyenda de la beata Inés y las cuatro Cartas de santa Clara. Este estudio se basa en el códice M-10. Es un libro utilísimo, pero muy difícil de encontrar y, por la dificultad de la lengua en que está escrito, inaccesible a la mayor parte de los estudiosos. El P. Leo Barabás ha hecho un resumen del mismo, con el título Le Lettere di Santa Chiara alla beata Agnese di Praga, publicado en el volumen conmemorativo del VII centenario de la Santa: Santa Chiara d'Assisi. Studi e cronaca del VII centenario 1253-1953, Asís 1954, pp. 123-131. Sigue, en esta publicación, el texto latino de las Cartas, lamentablemente en una edición poco exacta por las omisiones y erratas de imprenta, con la traducción al lado, de Fausta Casolini. Más recientes son la publicación de I. Omaechevarría ya citada (BAC 373-398), la de I. Boccali, (Textus opusculorum..., pp. 197-218, confrontada ésta con el texto más antiguo del ya citado códice M-10) y la de L. Iriarte (Escritos... 218-235). [4] El Proceso de canonización de santa Clara ha permanecido prácticamente desconocido hasta 1920. Corresponde al P. Ceferino Lazzeri el mérito de haberlo devuelto a la luz, después de cuidadosas investigaciones en numerosas bibliotecas. Lo halló en el códice misceláneo 1975/2040 de la Biblioteca privada Landau, que ahora forma parte de la Biblioteca Nacional de Florencia (códice XXXVIII, 135 del Depósito Finaly-Landau). Normalmente, las Actas de un Proceso canónico están llamadas a desaparecer una vez que sucede la canonización del santo y se redacta su Leyenda oficial. Así ha sucedido con las actas del proceso de san Francisco. El Proceso de santa Clara, en cambio, se conservó en el ambiente perusino; de allí, en efecto, con toda probabilidad, el texto -que no está en latín, sino en un umbro antiguo- pasó, en la segunda mitad del siglo XV, al monasterio de Santa Chiara Novella de Florencia, al que perteneció. El probable paso de Perusa a Florencia se explica muy bien: el monasterio florentino de Santa Chiara Novella fue fundado en 1453 por María de los Albizzi, y aquí vino como abadesa sor Magdalena del Conte Uberto de Romagna, junto con otras tres hermanas, todas ellas procedentes del monasterio de Perusa. La edición auténtica del Proceso de santa Clara es la que hizo el P. Lazzeri, Il Processo di canonizzazione di santa Chiara d'Assisi, en Arch Fran Hist 13 (1920) 403-507. Esta es la edición que sirve de base a todas las ediciones posteriores del Proceso, y tiene el mérito de ofrecer el texto en su genuina lectura paleográfica, aparte la gran aportación de datos. [5] Santa Clara fue canonizada en la catedral de Anagni por el papa Alejandro IV, en una fecha imprecisa que oscila entre agosto y octubre de 1255: los ejemplares que tenemos de la Bula de canonización, «Clara claris praeclara» (BAC 117-127), llevan, en efecto, fechas diversas. Esta Bula es el documento conclusivo del Proceso canónico instituido por Inocencio IV el 18 de octubre de 1253 con la Bula «Gloriosus Deus» (BAC 65-68) dirigida al obispo Bartolomé de Espoleto. La Bula de canonización responde, incluso en su estructura, al esquema de investigación propuesto en la Gloriosus Deus: «vita, conversio, conversatio» de Clara, es decir, su vida en el mundo, su paso al servicio total de Cristo, su vida en el claustro y, por último, los milagros realizados en vida y después de su muerte. El hilo de la narración se entrelaza continuamente con el motivo luminoso y sapiencial de la «claridad» (Sab 6,13ss; 7,25ss) del alma virtuosa y casta (Sab 4,1), que es reflejo de la luz eterna (Sab 7,25ss y 8), con un juego de asonancias al que se presta de maravilla el nombre profético de Clara. Un texto de la Bula de canonización, digno de consideración por ser fruto de la confrontación de diversos ejemplares del documento, es el publicado por F. Pennacchi como apéndice de la Legenda sanctae Clarae virginis, Asís 1910, 108-118. [6] Se trata de una Leyenda en el sentido medieval del término, o sea, el texto oficial, que leer, de la vida de la Santa. Hasta nosotros ha llegado como anónima; en cualquier caso, fue redactada, por encargo de Alejandro IV, por un hermano menor, después de la canonización de santa Clara, a la que hacen referencia tanto la carta introductoria dirigida a Alejandro IV (que ocupó la sede pontificia de 1254 a 1261), como también la conclusión del texto. Comúnmente es fechada en 1256, inmediatamente después de la canonización de santa Clara, cuya fecha precisa es desconocida, pero oscila, en los varios ejemplares de la bula Clara claris praeclara, entre agosto y octubre de 1255. Después de la edición de los Bolandistas, fue reeditada en Asís en 1910 por F. Pennacchi, Legenda S. Clarae virginis, que sigue fundamentalmente la lectura del famoso códice 338 de la Biblioteca comunal de Asís (que, en la parte que contiene la Leyenda de santa Clara es de la primera mitad del siglo XIV), confrontando este códice con otros seis y dejando de lado otros doce elencados por él mismo. El texto de Pennacchi fue reimpreso en Asís en 1953, con traducción al italiano de Fausta Casolini. [7] La Leyenda versificada fue publicada en 1912 por B. Bughetti, Legenda versificata S. Clarae Assisiensis, en Arch Fran Hist 5 (1912) 238-260, 459-481, 621-631. Fue estudiada por E. Franceschini, Una cattedrale di versi per Chiara d'Assisi, en Chiara d'Assisi, Rassegna del Protomonastero IV (1956) pp. 157-162. Un estudio comparado con la Leyenda en prosa y razones de crítica interna, aparte el hecho de que ignora la canonización de santa Clara como si todavía no hubiera sucedido, la hacen incluso anterior, en cuanto a fecha, a la redacción de la Leyenda en prosa, tal como nosotros la poseemos. Aquí reside toda la importancia y valor de esta Leyenda versificada, que no remite a la Leyenda en prosa, sino a sus fuentes mismas. [8] M. Bihl, Tres Legendae minores S. Clarae Assisiensis (saec. XIII), en Arch Fran Hist 7 (1914) 32-54. [9] Celano habla de santa Clara y de las Damas Pobres en general en 1 Cel 18-20, 78, 116-117, 122, 124; 2 Cel 13, 106, 204-207. [10] Cf. LM, 4,6; 12,2; 15,5. [11] Cf. EP 90 y 108; TC 24; LP y Compilación Asisiense 13 y 85. [12] Cf. Florecillas 15, 16, 33, 35. [13] Bartolomé de Pisa, De conformitate vitae B. Francisci ad vitam Domini Iesu, Analecta Franciscana t. IV, pp. 73, 162, 208, 248, 351-360, 466-467, 472, 504, 586; t V, pp. 17, 81, 144, 179-180, 197, 272, 331, 350-351, 394-410, 442. [14] Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum, Analecta Franciscana t. III, Quaracchi 1897, pp. 81, 167, 173, 182-183, 271, 274-275, 678. [15] Mariano da Firenze (siglo XVI), Libro Delle dignità et excellentie dell'Ordine della seraphica Madre delle povere Donne, Sancta Chiara de Ascesi. Hay manuscritos de esta obra en Florencia (Biblioteca d'Ognissanti y Biblioteca Nacional) y en Volterra (Biblioteca Guarnacci, cod. 190). [16] Vita di S. Chiara, recopilada y traducida de todas las fuentes conocidas y completada con el texto inédito del Proceso de canonización, por un franciscano toscano del siglo XVI: ed. Z. Lazzeri, Quaracchi 1920. [17] A. Fortini, Nuove notizie intorno a S. Chiara d'Assisi, en Arch Franc Hist 46 (1953) 1-43. [18] Fr. Felipe Longo, uno de los primerísimos compañeros de san Francisco, el séptimo que lo siguió, se ocupó durante muchos años, y de cerca, de Clara y del monasterio de Hermanas Pobres de San Damián. Era natural de Atri, y dotado de gran elocuencia y unción, tanto que Celano escribe de él: «A éste el Señor le tocó los labios con la piedra de la purificación para que dijese de Él cosas dulces y melifluas; comprendía y comentaba las Sagradas Escrituras, sin que hubiera hecho estudios, como aquellos a quienes los príncipes de los judíos reprochaban de idiotas y sin letras» (1 Cel 25). Más tarde lo encontraremos como predicador en San Damián, explicando la Palabra de Dios a las Hermanas Pobres. Es el hermano que acompañaba habitualmente a Francisco en sus secretos coloquios con Clara, antes de que ella se fugase de su casa (lo atestigua Bona de Guelfuccio en el Proceso de canonización de santa Clara: Proceso 17,3; BAC 112). Es también él quien, junto a san Francisco y a Fr. Bernardo de Quintavalle, acompañó a Clara, después de su consagración, desde el monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas (cerca de Bastia), hasta el, también benedictino, del Santo Ángel de Panzo, en la pendiente del Subasio (Proceso 12,5; BAC 104). Durante el viaje de san Francisco a Oriente, fue nombrado Visitador General de las Hermanas Pobres por el cardenal Hugolino (L. Oliger, De origine regularum Ordinis S. Clarae, en Arch Fran Hist 5, 1912, 419-420). A su regreso, san Francisco lo hizo deponer inmediatamente por el mismo cardenal Hugolino. Probablemente, el gesto de san Francisco quería tener la fuerza de una enseñanza ejemplar, porque Fr. Felipe -si nos atenemos a la noticia, aunque discutible, de Fr. Esteban de Narni: en Arch Fran Hist 12, 1919, p. 384- había solicitado del papa este cuidado de las Hermanas Pobres. La Crónica de Jordán de Giano esclarece la posición de Fr. Felipe en esta cuestión: «... Y esto era verdad, pues Fr. Felipe, que tenía el cuidado de las Damas Pobres, en contra del bienaventurado Francisco, quien prefería superar todos los conflictos con la humildad más que con la potestad judicial, había obtenido de la Sede Apostólica cartas que le autorizaban a defender a las Damas y excomulgar a quienes las molestasen» (Crónica 13; en Sel Fran n. 25-26, 1980, 242-243). Es un hecho probado que san Francisco, a su regreso de Oriente, hizo deponerlo de su cargo, y elegir, en su lugar, a Fr. Pacífico (Arch Fran Hist 5, 1912, p. 446). Según otro testimonio (Proceso 10,8: BAC 100; LCl 37), lo encontramos como predicador en San Damián: precisamente durante una de sus predicaciones fue visto un Niño hermosísimo recrearse junto a santa Clara. En 1228, después de la muerte de san Francisco, fue reelegido Visitador de las Clarisas; da noticia de ello el mismo cardenal Rainaldo en su carta circular a veinticuatro monasterios de Hermanas Pobres, de fecha 18 de agosto de 1228 (Arch Fran Hist 5, 1912, pp. 445-446). Según un documento publicado por Z. Lazzeri en Arch Fran Hist 13 (1920) 286-289, era todavía Visitador General de las Clarisas en 1244. En noviembre de 1253, según el testimonio de sor Cecilia de Spello, era ya «de feliz memoria» (Proceso 6,1; BAC 89). [19] Proceso 17,2-3; BAC 111-112. [20] Proceso 17,5; BAC 112. [20bis] A. Fortini, Nuove notizie intorno a S. Chiara d'Assisi, en Arch Franc Hist 46 (1953) 1-43. [21] Z. Lazzeri, Il processo di canonizzazione di S. Chiara d'Assisi, en Arch Fran Hist 13 (1920) 414-430. [22] Edición del texto en Analecta Franciscana, tomos IV y V: Bartolomé de Pisa, De conformitate vitae B. Francisci ad vitam Domini Iesu, en Analecta Franciscana t. IV, pp. 73, 162, 208, 248, 351-360, 466-467, 472, 504, 586; t. V, pp. 17, 81, 144, 179-180, 197, 272, 331, 350-351, 394-410, 442. [23] Analecta Franciscana IV, p. 352. [24] P. Robinson, A conjectural chapter in the Life of St. Clare, en Arch Fran Hist 5 (1912) 632-643. [25] F. Cuthbert, A disputed story concerning St. Clare, en Arch Fran Hist 6 (1913) 670-680. [26] Bartolomé de Pisa, De conformitate..., en Analecta Franciscana t. V, p. 410. [27] Cf. LM 13,8. [28] 1 Cel 116-117; LM 13,8; 15,5; EP 108. [29] En Analecta Franciscana t. V, p. 410. [30] En Analecta Franciscana t. V, p. 372. [31] F. Pennachi, Legenda S. Clarae virginis, Asís 1910, p. LVII. Sobre el asalto de los sarracenos a San Damián, cf. el estudio de E. Franceschini, I due assalti dei Saraceni a S. Damiano e ad Assisi, en Aevum 28 (1953) 289-306; y S. Chiara e i Saraceni, en Chiara d'Assisi, Rassegna del Protomonastero 1 (1953) 147-157. [31bis] Cf. F. Pennacchi, Legenda S. Clarae virginis, Asís 1910, pp. 102-103. [32] Proceso 3,30; BAC 84. [33] Proceso 7,9; BAC 93. [34] Proceso 4,16; BAC 87. [34bis] Cf. P. Sabatier, Francisco de Asís, Barcelona 1982, p. 292; [en Valencia, Ed. Asís, 19943, p. 292]. [35] Bartolomé de Pisa, De conformitate..., en Analecta Franciscana t. V, p. 179. [36] L. F. Benedetto, Il Cantico di Frate Sole, Florencia 1941. [37] Proceso 17,6; BAC 112. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XIV, núm. 40 (1985) 103-125] |

|

Las fuentes para la biografía de santa Clara no son numerosas. Su

vida, aparte el episodio fundamental de la fuga de su casa y de la

consagración a Dios en manos de san Francisco en Santa María de los

Ángeles, transcurre toda ella dentro de los muros de un monasterio, en San

Damián: y las vicisitudes interiores de un alma, con frecuencia grandiosas

y sorprendentes, no ofrecen mucha materia para el relato histórico.

Las fuentes para la biografía de santa Clara no son numerosas. Su

vida, aparte el episodio fundamental de la fuga de su casa y de la

consagración a Dios en manos de san Francisco en Santa María de los

Ángeles, transcurre toda ella dentro de los muros de un monasterio, en San

Damián: y las vicisitudes interiores de un alma, con frecuencia grandiosas

y sorprendentes, no ofrecen mucha materia para el relato histórico.