|

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

VISIÓN DEL MUNDO EN SAN FRANCISCO

Franciscanismo y sociedad contemporánea

por Lázaro Iriarte, OFMCap

|

|

El gran problema del cristiano es saber situarse ante la realidad terrestre -el mundo en que vive-, sin olvidar su vocación esencial de peregrino del mundo futuro, el arte de vivir inmerso en la temporalidad de la historia, factor él mismo de la historia, y pasar por el siglo presente como viajero de eternidad. San Francisco es de los pocos que han sabido conjugar esas dos vertientes de la conciencia cristiana, la difícil alternativa dejada por Jesús a los suyos: Estar en el mundo sin ser del mundo (cf. Jn 17,11-19). I. LA «FUGA DEL MUNDO»

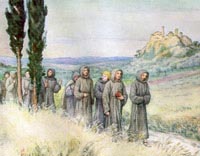

La fe cristiana, fundaba en la revelación bíblica y en la predicación de Jesús, acepta el mundo material y los factores que obran en la trama de la historia como obra del amor creador de Dios, pero obra también de la actuación libre del hombre. El hombre, porque Dios lo ha hecho libre, posee la enorme prerrogativa de colaborar con el Creador completando su obra y, también, la de obstaculizar o echar a perder la obra de Dios, es decir, posee la libertad de pecar. Esta realidad del pecado, por el que el hombre se alza con los dones de Dios, es lo que está a la base del concepto cristiano del mundo creado, y aun del mundo hecho historia y sociedad por los hombres: el siglo. En los evangelios sinópticos este mundo presente -la condición terrena del hombre- se contrapone al mundo futuro. Jesús insiste en que tenemos que ordenar la realidad actual en función de la realidad venidera, la vida temporal en función de la vida eterna. Este aspecto se acentúa en san Juan y en san Pablo con la visión teológica del mundo, y precisamente de ese mundo hecho, contra la voluntad de Dios, por el abuso de la libertad del hombre. Este abuso ha metido el mal en la misma entraña de la sociedad humana. Aun las mismas estructuras de esta sociedad están inficionadas, son un obstáculo para el Reino de Dios, para la germinación y crecimiento de la vida divina. Jesús no ha podido rogar por ese mundo, porque sería lo mismo que rogar por el mal. El cristiano debe situarse, sin contemporizaciones, frente a ese «siglo presente», que pasa (Jn 1,10; 15,18s; 16,20; 17,9-19; Rom 12,2; Gál 1,4; 1 Jn 2,17; 5,19). Los Padres de los dos primeros siglos se situaron en esa línea: lo que importa es que el cristiano, en medio del mundo, sin escabullirse de la realidad social en que le toca vivir, tenga la valentía de ser diferente. Eso significa «estar en el mundo y no ser del mundo». Históricamente, esa fue la razón de fondo de las primeras persecuciones: una sociedad que se sentía denunciada, descubierta, sacudida en sus seguridades de una moral de utilidad, por la vida y el testimonio de los cristianos. Era la realidad anunciada por Jesús: levadura que transforma la masa poniéndola en reacción (Mt 13,33). El mundo sigue siendo bueno para el cristiano en lo que tiene de obra de Dios, pero es malo en lo que tiene de desorden del hombre. Lo dijo Tertuliano en frase lapidaria: Saeculum Dei est, saecularia diaboli, el mundo es de Dios, las mundanidades del diablo (De Spectaculis, 15). Y fue el mismo Tertuliano, con su tendencia rigorista, quien acuñó la expresión saeculi contemptus (desprecio del mundo), que serviría de tema y aun de título a multitud de tratados ascéticos durante la Edad Media: De contemptu mundi (sobre el desprecio del mundo). El mundo es ya uno de los tres enemigos del hombre. La actitud del cristiano habrá de ser de desprecio y de recelo, un vivir en guardia contra todo lo que sea «mundano»: riquezas, ambición, ostentación, poderío, diversiones... Pasada la época de las persecuciones, al desaparecer la separación entre comunidad cristiana y sociedad «secular», el cristiano se sintió secular él también, y entonces se inicia la ascética de la fuga mundi. Los cristianos mejores, ganosos de autenticidad, de perfección, optan por dejar la ciudad «mundana» y huir al desierto. El anacoreta, y más tarde el monje, se siente llamado a salir del mundo en busca de la soledad o de la compañía de otros cristianos que han tomado la misma determinación. No puede negarse que esa actitud del monje oriental, aun siendo genuinamente cristiana, se resiente del influjo de la mentalidad neoplatónica, que proclamaba la necesidad de separar el espíritu de la materia. Los Padres occidentales, en especial san Ambrosio y san Agustín, mantienen la línea de la época apostólica: «Salir del mundo con el corazón, aunque corporalmente se deba estar presente en él» (Z. Alszeghy). Pero, por fin, en occidente se impone el concepto oriental. Huir del mundo vendrá a ser lo mismo que ir a acogerse en el monasterio. En los siglos XI y XII la reforma de la vida monacal da lugar a una particular floración de la literatura espiritual de fuga mundi. El movimiento que da origen a la Camáldula, a la Cartuja y al Císter se funda en la persuasión de que la separación del mundo, con todas sus exigencias, lleva al más alto grado de la caridad. Basta leer los escritos de san Bernardo y de Hugo de San Víctor (Z. Alszeghy). Como incentivo vocacional y como recurso pedagógico para consolidar la vocación del monje, no sólo se le ponía delante la caducidad del mundo y sus peligros, sino también las miserias de la vida humana. Precisamente, en los años en que el joven Francisco se entregaba a los devaneos del siglo y al goce confiado de la vida, escribía el cardenal Lotario dei Conti, futuro Inocencio III, su tratado De miseria humanae conditionis (sobre la miseria de la condición humana), llamado a tener una enorme difusión. La visión que Lotario da del hombre se resume en estas palabras: «El hombre, formado de barro, concebido en pecado, nacido para la pena: hace las cosas malas que no son lícitas, las torpes que no están bien, las vanas que no convienen: será pasto del fuego, alimento de gusanos, masa de podredumbre». «A partir de la mitad del siglo XIII -escribe Z. Alszeghy en Dict. de Spir., V, 1603)-, se habla menos de la fuga del mundo. Desde el cuarto Concilio de Letrán, 1215, el mundo es considerado más como creación de Dios que como ambiente en que vive el hombre caído». ¿Hasta qué punto fue san Francisco quien supo devolver a las realidades creadas su valor autónomo y su expresión de un plan de Dios, independientemente de la condición terrena del hombre caído? No vamos a pretender atribuir ese mérito al Poverello y a su movimiento evangélico. Fue el insigne H. Thode (Franz von Assisi..., Berlín 1926, p. XIX) quien afirmó que con san Francisco comienza el verdadero período del humanismo renacentista, es decir, de la posición del hombre ante el mundo y ante la historia con una conciencia nueva de su propia misión individual. Francisco de Asís, en efecto, se distancia por igual de cierta concepción cristiana pesimista, que mira la creación y la existencia como enemigas del bien y de la felicidad del hombre, y de la actitud del dualismo cátaro, infiltrado profundamente a la sazón en vastas regiones de Europa. II. «SALÍ DEL SIGLO» Los valores que el hijo del rico mercader había amado hasta entonces -belleza, gloria, amistad- seguían siendo los mismos. Lo único que había cambiado era la disposición espiritual del convertido. Antes tendía a ponerse él en el centro, a apropiarse, mediante el goce, lo que hay de dulce y de amable y de útil en los seres, en las personas. En adelante, como verdadero pobre y verdadero menor, desapropiado por amor de Cristo, será preocupación suya respetar finamente la autonomía de esos valores, y amará toda realidad emanada de la fuente misma de la bondad, prescindiendo del agrado o desagrado que le produzca. Es un primer dato de gran importancia para comprender la actitud de Francisco ante el mundo y ante cada ser humano. Para Francisco, como para la teología bíblica de hoy, el pecado es siempre fundamentalmente una apropiación abusiva, egoísta, de los dones de Dios, en nosotros y fuera de nosotros. Sobre ese cambio en san Francisco, como fenómeno de conversión, pueden verse mis dos estudios: La vía de la conversión en san Francisco de Asís, en Sel Fran n. 11 (1975) 181-190; «Appropriatio» et «expropriatio», en Laurentianum 8 (1970) 3-35. Continúa el Santo en su Testamento: «De allí a poco tiempo salí del siglo». Sobre el sentido de esa expresión -exivi de saeculo- existe el estudio exhaustivo de R. Koper (Werl 1959), que trata de precisar su alcance desde el punto de vista filológico, histórico y teológico. Según él, Francisco no le da un sentido monástico, de retiro al claustro, como hasta entonces sonaba esa expresión y como la entendería la literatura franciscana posterior, sino el significado de cambio de vida. El P. Kajetan Esser (Anfänge und ursprüngliche..., Leiden 1966, 15-18, 210-213), sin negar el contenido penitencial, ve en esa expresión la conciencia retrospectiva de Francisco de haber iniciado una nueva forma de verdadera vida religiosa. «Salir del siglo» seguiría, pues, teniendo para él el mismo sentido tradicional, no de «fuga» al monasterio, pero sí de compromiso de ruptura definitiva con el mundo, y el signo de esa ruptura era la renuncia total a los bienes de la tierra. En la Carta a todos los fieles recuerda Francisco a todos los religiosos que «han renunciado al siglo» y, por ello, están más obligados que los demás cristianos a hacer más y mejores cosas (2CtaF 36). En las expresiones personales del Santo, la ruptura con el mundo significa: a) Plena e incondicional conversión -«hacer penitencia»-, y por lo mismo una vida centrada totalmente en Dios: «Así pues, una vez que hemos dejado el mundo, ya no nos queda sino poner todo nuestro empeño en seguir la voluntad del Señor y agradarle» (1 R 22,9). Todo el capítulo 22 de la Regla primera se centra en esa delimitación radical entre lo que pertenece a Dios y lo que pertenece al mundo. Es el sentido que da Francisco a la respuesta de Jesús al discípulo vacilante: «Dejad que los muertos entierren a sus muertos» (Mt 8,22). b) Mantener el espíritu libre de toda preocupación de las cosas de este mundo, de todo cuidado de la vida presente. Lo que Satanás quiere es «impedir que el hombre tenga su mente y su corazón vueltos hacia el Señor Dios, y trata por todos los medios de apartar el corazón del hombre bajo pretexto de ventajas temporales... y de cegarlo mediante los afanes seculares» (1 R 22,19-20; cf. 1 R 2, 7, 8 y 9; 2 R 10; SalVir). c) Renuncia total a los bienes, a la familia natural, a todo lazo terreno que sea impedimento para seguir en serio y con plena libertad a Jesucristo (1 R 1, 2, 7, 8 y 9). d) Sentido de peregrinación. Francisco ve «este siglo» en función del siglo venidero, los bienes perecederos en razón de los bienes eternos (1 R 2, 8 y 14; ver K. Esser: El hombre de los últimos tiempos, en Temas espirituales, Aránzazu 1980, 9-43). e) Una actitud de minoridad, de paz y de bondad con todos los hombres (1 R 4, 7, 11, 14, 16 y 22; 2 R 3 y 10). f) Vivir «espiritualmente» y no «carnalmente», es decir, dejarse guiar por el Espíritu y no por los dictados del egoísmo (1 R 5, 7, 10 y 17). g) Vigilancia sobre sí mismo para evitar todo asomo de vanagloria, de orgullo, de ambición, toda ostentación de la sabiduría de este mundo (1 R 17 y 22; 2 R 10). La distancia que Francisco establece, por lo tanto, entre el hermano menor y el mundo no es una distancia material: ni la de los anacoretas, que buscan la soledad del desierto para alejarse del consorcio humano, ni la de los monjes, que hacen del claustro un baluarte de protección frente al mundo. Es distancia del espíritu. Esa diferencia fundamental entre la nueva forma de vida religiosa y las anteriores la expresó un cronista de la época, extraño a la fraternidad franciscana, con estas palabras: los hermanos menores «han escogido vivir entre los hombres» (cf. Testimonia minora, 21). La primera generación minorítica, en efecto, alternó con toda clase de personas, en comunión de vida, mediante el culto litúrgico, el trabajo, la limosna y la acción apostólica. Esa postura fue fruto de una sincera búsqueda fraterna. La tentación de aislarse apareció por primera vez cuando el grupo descubrió el tesoro de la intimidad fraterna en la soledad: «Se plantearon la cuestión de si debían vivir entre los hombres o retirarse a la soledad». Francisco confió la respuesta a la oración, y la respuesta fue que debían permanecer con los hombres, en virtud precisamente del desapropio de sí mismos impuesto por el seguimiento de Cristo pobre: «no debían vivir para sí mismos, sino para Aquél que con su muerte ha redimido a todos los hombres» (1 Cel 35). A la base de esa opción, de esa nueva manera de «huir del mundo», que no dejó de llamar poderosamente la atención de observadores como Jacobo de Vitry, está no sólo la llamada evangélica, sino también el concepto que Francisco tiene del hombre y de los valores humanos. Es una visión cristiana, y por lo mismo positiva y optimista, y también humilde, inspirada en el sentimiento de minoridad. Nada de esa actitud ascética recelosa del consorcio humano que hizo decir al filósofo antiguo y lo repetiría la Imitación de Cristo: «Cada vez que me encontré entre los hombres volví menos hombre». Es cierto, también Francisco siente la necesidad de alejarse de vez en cuando de la multitud para refugiarse en la soledad, siempre en unión con algunos de sus hermanos. Pero no lo hace obedeciendo a la alternativa de «o Dios o los hombres», sino al contrario. Sabía por propia experiencia que había sido su atención al hombre, al necesitado, la que le había llevado a encontrar a Dios en la soledad. Nada más natural, pues, que seguir apoyándose en la realidad humana para percibir con mayor profundidad la realidad de Dios y, por consiguiente, su propia realidad. Y al sumergirse en la realidad de Dios enriquecía su interés por los hombres (ver L. Iriarte: Vocación franciscana, Valencia 1975, 184-189). Esta actitud pre-monástica de Francisco ante el mundo es, en definitiva, netamente cristiana. «Salir del siglo» significa para él el deber de ser diferente: mantener frente a ese siglo, en el que el mal señorea a sus anchas, pero en el que hay tantas posibilidades de bien, la autonomía de quien ha recobrado la libertad de los hijos de Dios y, por lo mismo, la capacidad de denuncia profética. Esta denuncia, para que sea eficaz, no se debe hacer sólo con signos elocuentes, como pueden serlo el hábito, la clausura, la austeridad de vida, la observancia monástica, sino también y sobre todo con un estilo de SER que provoque en torno el mismo malestar que, en los comienzos de la Iglesia, provocaba la presencia de un cristiano fiel a su concepción de la vida. Una vida coherentemente evangélica es tanto más eficaz como testimonio, como reactivo del Reino, cuanto más se mueve en el contexto humano común, pero a condición de tener la audacia de ser diferente, si es preciso, aun en el porte exterior: «Aunque les llamen hipócritas (por su manera de vestir), no dejen de hacer el bien» (1 R 2,15). Como Cristo, también Francisco prevé para sus hermanos la incomprensión y aun la persecución del mundo por causa de la opción hecha: «Son amigos nuestros todos aquellos que nos proporcionan injustamente tribulaciones y trabajos, insultos y befas, dolores y tormentos, martirio y muerte: hemos de amarlos de corazón...» (1 R 22,3-4 y 17; 2 R 10). Ese fue el secreto fundamental del éxito de Francisco, aquella novedad de que habla Tomás de Celano. Fue en medio de la sociedad de su tiempo como la conciencia de las mejores aspiraciones colectivas, pero también de cuanto había en ella de antievangélico y de deshumanizante. Y apareció diferente también por su manera serena de situarse ante ciertas cosas que, en la tradición monástica, eran miradas como mundanas, incompatibles con la disposición espiritual del «varón de Dios» que ha dejado el mundo. Amigo en su juventud de trovas y de cantos callejeros, no creyó que la conversión debía matar en su corazón lo que de bello y legítimo había en el arte de la gaya ciencia. Cambiaría el objeto, no la forma de manifestar sus sentimientos. Francisco cantó juglarescamente siempre que su espíritu se lo pidió y, al final de su vida, formó su coro de «juglares de Dios», que debían ir por el mundo a dar testimonio gozoso de la grandeza y de la bondad de Dios (cf. 1 Cel 2, 93 y 109). No tenía inconveniente en introducirse en el ambiente de los torneos y de las fiestas a lo divino, poniendo en juego su innata cortesía (cf. 1 Cel 17; LM 5,5; Florecillas 37; Consid. Llagas, c. 1). Recordemos el episodio de la cítara. Francisco se hallaba en Rieti sometido a los cauterios atroces del médico para aliviar su dolencia de los ojos. Un día llamó a un hermano, que había sido buen citarista «cuando estaba en el mundo», y le dijo: -Hermano, los hijos de este siglo no entienden nada de las cosas de Dios... Hazme el favor, procúrate en secreto una cítara para que me toques con ella música agradable. Al ritmo de ella cantaremos las alabanzas del Señor. Mi cuerpo se halla atormentado por pesados padecimientos: necesito cambiar el dolor físico en gozo y consuelo espiritual. El hermano le respondió: -Padre, me da vergüenza ir a procurarme ese instrumento. Los habitantes de esta ciudad saben que yo fui tañedor de cítara, y temo lleguen a creer que he vuelto a las andadas. -Bien, hermano, no hablemos de eso, dijo el Santo, aceptando aquella renuncia por el qué dirán. Y por la noche un citarista invisible le hizo escuchar melodías dulcísimas (LP 66). Más significativa es la intervención de fray Elías cuando Francisco se hallaba, ya próximo a la muerte, en el palacio del obispo de Asís, con guardias a la vista, colocados por el podestà. Día y noche resonaban las notas festivas de las Alabanzas del Señor cantadas por el coro de los juglares de Dios. Fray Elías, en su conciencia de responsable de la fama de santidad del fundador, andaba nervioso. Por fin fue a decirle: -Querido hermano, me consuela y edifica mucho el ver con qué gozo sobrellevas tus padecimiento en esta grave enfermedad. Pero mira, la gente de Asís te venera como santo en vida y en muerte; y como saben que tu muerte no se hará esperar, podrían pensar y andar diciendo, al escuchar estos cantos alegres: ¿cómo es posible ese regocijo cuando está para morir? ¿No haría mejor en pensar en la muerte? -¡Hermano, respondió Francisco lleno de ardor, déjame alegrarme en el Señor y cantar sus alabanzas en medio de mis enfermedades...! (LP 99).

III. SAN FRANCISCO ANTE EL MUNDO DE SU TIEMPO No me detengo a repetir lo que es bien sabido: la actitud del Poverello ante la creación hermana. Es un aspecto muy actual y muy en la línea de la teología conciliar que señala el sentido del mundo material y la misión del hombre en él. Interesa más, según el tema que se me ha asignado, precisar la manera cómo Francisco se situó ante el mundo como sociedad humana. Aún aquí me voy a limitar a algunas observaciones sintéticas, ya que es un tema suficientemente estudiado en los biógrafos modernos. A Francisco le tocó vivir en una de esas coyunturas que los historiadores llaman de transición. Declinaba la época feudal, con su sistema social basado en el señorío y el vasallaje, con su régimen laboral centrado en el censo de la tierra y en el «beneficio», con su economía de intercambio natural, con su expresión religiosa dictada por las abadías monásticas y por la expectativa de las prebendas clericales... Y se abría paso la nueva época comunal de tendencia republicana: los municipios libres, integrados por un pueblo de artesanos y de comerciantes, asociados en gremios. Esta sociedad, de un dinamismo nuevo, se hacía fuerte, no en las posesiones patrimoniales, sino en el dinero. La nobleza territorial hubo de ir cediendo la dirección de la cosa pública a esa burguesía potente, que modificaba no sólo el panorama social y político, no sólo la trayectoria de la economía, sino quizá aún más la moral pública, el derecho privado, la cultura y también las relaciones con Dios. Hijo de mercader, Francisco pertenecía de lleno a la nueva ola, vibraba con sus aspiraciones, compartía sus problemas. Por otra parte, permanecía abierto, por temperamento, a los valores del mundo caballeresco feudal. Ya convertido, supo discernir, por instinto evangélico, lo que había de positivo y de negativo en ambas concepciones de la vida. Hizo por dar perennidad a las virtudes de nobleza, de cortesía, de hospitalidad, de heroísmo, de renuncia, que caracterizaban la vida de las mansiones feudales. Pero se pronunció sin ambages contra lo que había de anticristiano en aquel mundo configurado por la desigualdad. Paladín del movimiento hacia la fraternidad cristiana, despertado en la segunda mitad del siglo XII, llamaba al mundo «la región de las desigualdades» y prevenía a los suyos contra ese peligro de grave secularización que consiste en dar entrada al mundo en la fraternidad evangélica mediante las diferencias entre hermanos cultos e iletrados, clérigos y no clérigos (2 Cel 191). Reaccionó asimismo contra la radicación en la tierra y en la casa, que había sido el signo de la misión benéfica del monasterio, y contra toda forma de instalación. El hermano menor no debe hipotecar su libertad con la fijación en una casa, en una iglesia o en cualquier otra cosa (cf. 1 R 7 y 14; 2 R 6). Esta misma denuncia profética, que no fue intencionalmente consciente, de los antivalores de aquel mundo en crisis, llevaba a Francisco a entonar con la movilidad y el universalismo de la sociedad que nacía, no menos que con la marcha hacia la igualdad de derechos comunales y hacia la igualdad de oportunidades laborales. Pero también aquí supo denunciar, con su vida y la de sus hermanos, lo que asomaba de profundamente antievangélico en la nueva sociedad burguesa. Y, ante todo, el culto al dinero, destinado a ser la potencia de primer orden, la peor esclavitud del corazón individual, al mismo tiempo que es la gran palanca del progreso colectivo. Y con el dinero, el placer fácil, el lujo, el dominio, la opresión del débil, la explotación del trabajador. De hecho, en los grandes municipios urbanos, si por un lado se obtuvo cierta igualdad de derechos cívicos, por otro aumentó considerablemente el número de pobres y de explotados. La sociedad feudal, tan desigual, había sido más humana, más cristiana, con los desheredados, aun con los siervos de la gleba. Francisco es un contestador, pero no un demagogo. La. suya no es la contestación fácil, pero estéril, de la lucha de clases, que ya existía en los movimientos evangélicos de su tiempo. Alterna por igual con nobles y plebeyos, con ricos y pobres, aunque siente clara predilección por éstos. En la enumeración de los componentes del pueblo cristiano, que hace en el capítulo 23 de la Regla primera, es patente esa intención de preferir a los «menores»: los niños por delante, con los pobres y necesitados, los siervos antes que los señores, los pequeños antes que los grandes. En el cap. 9 dejó escrito: «Han de verse contentos de alternar con personas viles y despreciadas, con los pobres y débiles, enfermos y leprosos, y con los pordioseros que mendigan al lado del camino» (1 R 9,2). Opta por una manera de vestir, de caminar, de comer, a nivel de los pobres, pero por otra parte manda en la Regla: «Amonesto y exhorto a los hermanos que no desprecien ni juzguen a los que vieren usar vestiduras suaves y de color, y alimentarse con manjares delicados y bebidas gustosas. Cada uno cuide más bien de juzgarse y de despreciarse a sí mismo» (2 R 2,17; cf. 1 R 11; 2 R 3). Ni siquiera podemos decir que Francisco fuera un reformador social. Pero dio impulso a una verdadera revolución popular -«la mayor que recuerda la historia después del cristianismo», al decir de Renán-. En realidad es la revolución del Evangelio, y ello porque la vida de Francisco fue pura y simplemente evangélica. Con hechos y con gestos simbólicos quiso decir al mundo de su tiempo que los conflictos no se resuelven con la lucha de bloques enfrentados, sino con el encuentro de personas. Así lo hizo él con su visita al Sultán de Egipto mientras los ejércitos cristiano y musulmán amontonaban muertes y odios con las armas. Así en la pacificación del obispo y del podestà de Asís, haciéndoles escuchar su Cántico de las Creaturas, y en tantas otras ocasiones. Su saludo de «paz y caridad»,[1] su actitud inmutable de humilde servicio, de mansedumbre, su preferencia por los seres más indefensos (1 Cel 165), hace de él un consciente ejecutor del programa de la no violencia del sermón de la montaña, incluido en términos elocuentes en las dos Reglas (1 R 5, 11 y 17; 2 R 10). Esta actitud, ya es sabido, la practicaba y la exigía sobre todo cuando se trataba de la santa Madre Iglesia. Jamás, ni en los escritos personales del Santo ni en las expresiones y actitudes que refieren los biógrafos, se halla un indicio siquiera de crítica, o de resistencia, o de queja contra los abusos de los responsables civiles o religiosos, abusos que sabemos no le eran desconocidos. Además del mensaje directo de su vida diáfana y simple, Francisco puso en juego también su acción política, si así podemos llamarla. Pero según su estilo. Chesterton ha hecho notar el valor de alta política que encierra la idea de ir al emperador para interceder en favor de las hermanas alondras, haciéndole promulgar un edicto que prohibiera capturarlas o hacerles daño (LP 14; Chesterton: San Francisco de Asís, Barcelona 19534, 220). Un ejemplo que revela la esfera en que el Santo se movía lo ofrece la Carta a los gobernantes, cuya autenticidad ha puesto fuera de duda el P. Esser. Les escribe como «hermano, siervo pequeñuelo y despreciable». Les recuerda la brevedad de la vida. Les muestra comprensión por los «afanes y preocupaciones de este siglo» en que se ven obligados a vivir con peligro de olvidarse de Dios y de apartarse de sus mandamientos. Todo para recomendarles encarecidamente que reciban santamente el cuerpo y sangre del Señor, y que antepongan a todo lo demás el honor debido a Dios. En concreto pide que «cada tarde se invite al pueblo, mediante un heraldo o por otra señal, a alabar y dar gracias al Señor Dios».[2] IV. «IR POR EL MUNDO», MISIÓN DEL HERMANO MENOR Voy a detenerme particularmente en este aspecto de la vocación franciscana, porque quizá es el que más urge recobrar en el mundo actual. La Europa que conoció Francisco se veía surcada por las rutas de los mercaderes en busca de contratación y de los peregrinos que iban a venerar los grandes santuarios. Hoy los caminos del mundo entero hormiguean de turistas, de emigrantes, de hippies, y no pocas veces de refugiados y exiliados forzosos. Tanto en la primera Regla como en la Regla definitiva, Francisco tiene la imagen de una fraternidad de peregrinos y forasteros, con el destino de ir por el mundo, sin morada permanente, aligerados de toda impedimenta, como Jesús enviaba a los suyos cuando los mandaba en plan de misión. Es exactamente lo opuesto a la stabilitas loci (estabilidad del lugar) impuesta por la Regla benedictina. El capítulo 14 de la Regla primera lleva por título: Cómo los hermanos menores deben ir por el mundo. Vale la pena recordar todo el contenido, pura urdimbre de textos evangélicos:

El párrafo del capítulo 3 de la Regla definitiva, menos literal, no es menos profundamente evangélico, y está expresado con más fuerza, con las expresiones que Francisco emplea cuando inculca algo que para él es fundamental:

No pensó Francisco que llegaría un día en que la interpretación oficial relegaría este programa tan medular de la «forma de vida» al apartado de las «piadosas exhortaciones», poco dignas de tenerse en cuenta en comparación de los preceptos «eminentes, virtuales y equipolentes».[3] «Peregrino» no quiere decir «giróvago». En esto san Francisco coincide con san Benito. Sólo que lo que protege al hermano menor contra la tentación de darse al vagabundaje bohemio no es el monasterio, sino la fraternidad, garantizada por la compenetración de los hermanos y por la obediencia al ministro y siervo. Francisco no quería ambigüedades a este respecto. Una vez «recibido a la obediencia», al hermano menor no le está permitido «vagar fuera de la obediencia» (1 R 2,10 y 5,16; Test 28; CtaO 45). Medio imprescindible de mantener vivos los lazos de la fraternidad, aun en la dispersión itinerante, es la «visita» del hermano ministro, que va a encontrar a cada hermano «en las regiones y en los lugares en que se halla (1 R 4; 2 R 10). Incluso el derecho a realizar la vocación misionera está sujeto a la verificación de la fraternidad en la persona del ministro (1 R 16; 2 R 12). Francisco recordaba con frecuencia a los suyos las leyes de los peregrinos: acogerse bajo techo ajeno, transitar pacíficamente, anhelar por la patria (2 Cel 59). La misma razón que movió a Jesús a ordenar a sus discípulos que, cuando fueran a hospedarse en una casa, comieran lo que les pusieran delante (Lc 10,8), indujo a Francisco a suprimir la abstinencia perpetua, común a las demás Ordenes, y a disponer en las dos Reglas: «Séales permitido comer de todos los manjares que les sean puestos delante, según el Evangelio» (1 R 3 y 14; 2 R 3). El hermano menor no debe ir con pretensiones de alimentos especiales a título de la vida que profesa. Para «transitar pacíficamente» es necesario, ante todo, que los hermanos se sientan estrechamente unidos entre sí por los lazos de la caridad, por distantes que se hallen. Una caridad solícita, que les ha de llevar a abrirse el uno al otro manifestándose confiadamente la propia necesidad; a estimularse y ayudarse espiritualmente; y cuando alguno comenzase a desviarse de la fidelidad a la forma de vida, los compañeros deben «amonestarle, instruirle, corregirle con humildad y solicitud», y si no se enmienda, informarán al ministro respectivo. Y cada hermano ha de recurrir al ministro siempre que, en un lugar determinado, viere que se le hace difícil esa fidelidad (1 R 6; 2 R 6 y 10). Volvemos a la idea del fundador de que lo que importa es ser: de poco servirá lo que haga cada hermano en medio del mundo, si no es fiel a la vida evangélica que ha abrazado. Más claro aún en el capítulo 16 de la Regla primera, que trata de los hermanos que van entre los infieles: «Pueden vivir espiritualmente entre ellos de dos maneras. La primera consiste en no armar pleitos ni disputas, sino más bien mostrarse sometidos a toda humana criatura por amor de Dios y confesar que son cristianos. La segunda consiste en anunciar la palabra de Dios cuando vean que a Él le agrada...». Era la predicación «con las obras», que debía ser común a todos los hermanos, fuesen o no predicadores; ese «dar a luz a Cristo» con la vida ejemplar, misión de todo cristiano en el mundo (cf. 1 R 17; 1CtaF I,10).

V. NUESTRA PRESENCIA «PENITENCIAL» La vuelta a san Francisco, como consigna de renovación, no es sólo de hoy. Ha inspirado todas las reformas a lo largo de la historia franciscana. Pero no es fácil precisar lo que significa en cada tiempo. No faltan quienes se esfuerzan por establecer un paralelismo entre la crisis social de la época de san Francisco y la nuestra. Tiene mucho de ingenua esa postura. Nuestro siglo XX en nada se parece al siglo XIII, a no ser en que los dos son siglos de transición. Es, por consiguiente, muy aventurado lanzar afirmaciones que pueden sonar así: «San Francisco, hoy, se conduciría así o de esta otra forma», «San Francisco fundaría, hoy, su Fraternidad con tales y tales características». Pero la espiritualidad franciscana, bebida en las fuentes más auténticas, nos ofrece elementos de validez perenne, por lo que tienen de genuinamente cristianos, que pueden iluminar nuestra misión de hermanos menores en el momento histórico en que nos toca vivir, en esta sociedad que, nos guste o no nos guste, es la que espera el beneficio de nuestro ser franciscano. Retiro lo de «nos guste o no nos guste»: san Francisco amó su tiempo, vibró ante las realidades que cada día iba descubriendo en su caminar, fue él mismo un representante destacado de su mundo social y religioso. Por eso pudo entablar con libertad y con aplomo el diálogo de salvación. Su vida fue signo penitencial. Comencemos par aquí. El Concilio ha enunciado, entre los principios generales de una adecuada renovación, para todos los religiosos, el del conocimiento del mundo que nos rodea:

El mismo Concilio, en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, nos ha dado los rasgos más característicos de ésta que se ha dado en llamar sociedad de consumo. Ha analizado la situación del hombre en el mundo de hoy, los cambios rápidos que lo sacuden en el orden económico, social, familiar, moral y religioso, las aspiraciones universales del género humano, los interrogantes más profundos del hombre... (GS 4-10), y ha delineado la misión de la Iglesia en este mundo de tantos contrastes. Pero al hijo de san Francisco no le basta un conocimiento de los hombres aprendido, aun con la ayuda de publicaciones especializadas. El conocimiento que el profeta tiene de su tiempo es fruto más de la intuición que del estudio. 1. LA AUDACIA DE SER DIFERENTES Lo que voy a decir quizá no convenza a muchos. No responde al esquema hoy en boga sobre los medios de captar en toda su realidad el contexto humano en que hemos de trabajar. Para conocer a los hombres, se dice, y para llevarles el mensaje evangélico, «hay que ser como todo el mundo», es decir, vivir como vive la gente, frecuentar los lugares donde hace su vida, y no sólo el taller, la oficina, la calle, sino el bar, el cine, la discoteca... Con frecuencia se termina, efectivamente, siendo como todo el mundo, o sea, no siendo necesario a nadie. Ciertamente, en un mundo en proceso irreversible de secularización, el franciscano no puede mantener una postura sacralizante, segregada. También san Francisco, en cierto modo, desacralizó y desmitizó la vida religiosa. Pero una cosa es vivir de cerca las realidades humanas, encarnarse en ellas, sin rehusar recibir aun las salpicaduras inherentes a toda encarnación, y otra muy distinta encubrir lo que somos. Repito, el éxito de Francisco consistió en ser diferente. Para ser diferente entre los hombres, a un hijo de san Francisco le basta ser él mismo. Es lo que llamamos la identidad franciscana. No interesa que la gente nos pregunte: ¿por qué llevas esa vida?, ¿por qué vistes así?, ¿por qué razonas así? Sino más bien: ¿por qué eres así? Cuando oigamos esta pregunta podremos dar por superada toda «crisis de identidad». En las Florecillas se refiere que una vez san Francisco envió a fray Bernardo a Bolonia con orden de implantar allí la fraternidad. El buen hermano, tímido como era, no halló mejor método proselitista que ponerse en medio de la plaza para ser el blanco de las burlas y escarnios de los mozalbetes, que le tomaron por un mentecato. Así durante varios días. Hasta que un maestro en leyes se detuvo a observarle y, viendo la serenidad y alegría con que soportaba todo aquello, se acercó a él y le dijo: ¿Quién eres tú? Fray Bernardo, por toda respuesta, sacó de la manga la Regla y se la dio a leer. El doctor exclamó: ¡ahora comprendo! Y tomó por su cuenta acreditar y ayudar a fray Bernardo. Más tarde él mismo se hizo hermano menor. Y fray Bernardo se vio tan rodeado de veneración, que pidió a san Francisco ser relevado para no perder el mérito de la buena obra (Florecillas, c. 5). Pablo VI, hablando al capítulo general el 12 de julio de 1976, dijo a los capuchinos:

Por encargo del definitorio general, me ha tocado hacer un estudio reservado sobre las causas de los abandonos de los sacerdotes en nuestra Orden en los diez últimos años, a base de los expedientes de dispensa, en que cada uno especifica el proceso de su crisis y los motivos de su decisión. La mayoría la tomaron entre los 31 y los 41 años, edad de la máxima realización personal en el hombre seglar. Estos hermanos nuestros, sin embargo, se van generalmente porque «no se sienten realizados». Aun admitiendo como causas determinantes la crisis afectiva, la crisis de fe y otras, la causa que está en el fondo es el no acertar a situarse en el proceso actual de secularización. Al no hallar válidos los recursos anteriores, que daban a la clase clerical una figura socialmente aceptada y una identidad protegida, esos sacerdotes se han encontrado, y lo repiten, con que esta vida «no tiene sentido en el mundo actual». Y como no habían logrado tampoco afirmar su identidad como religiosos ni como franciscanos, lógicamente han optado por «ser como todo el mundo», expresión que asimismo aparece muy repetida. No han tenido valor para aceptar el ser diferentes, o no han visto en qué habían de ser diferentes. Aquí tiene aplicación aquello de que los árboles no dejan ver el bosque. Un bosque se ve mejor desde fuera, o más bien desde arriba. Para conocer y valorar la realidad que nos rodea necesitamos tomar perspectiva, «salir del mundo», no como los anacoretas y los monjes, pero sí como lo hizo san Francisco. La gente espera poco de quien, comprometido en un ideal de excepción, no llega a traducirlo en su vida por miedo a no ser como los demás. Por el contrario, va detrás de esos pocos hombres o mujeres que en cada siglo se han situado en la perspectiva de recibir la respuesta más certera a sus interrogantes, de hallar el sentido de su existencia. Pensemos en los cientos de miles de personas de toda procedencia que pasaban por el confesionario de un Cura de Ars, de un beato Leopoldo Mandiç, de un P. Pío de Pietrelcina. Y en nuestros días, pensemos en el fenómeno de Taizé, punto de cita de tantos miles de jóvenes muy al día. La conversación semanal de Roger Schutz con ellos es algo que impresiona: ese hombre, un contemplativo, ha tomado como nadie el pulso a nuestra sociedad; enjuicia los acontecimientos con un tino evangélico que sobrecoge. Hace años escribió Alexis Carrel (La incógnita del hombre, p. 318s), buen diagnosticador del futuro de esta sociedad abocada a una masificación en que la persona deberá luchar para salvar su individualidad: «Una minoría de ascetas y de místicos adquiría rápidamente un poder irresistible sobre la mayoría disoluta y degradada». «Cada generación es salvada por el santo que más la contradice» (Chesterton). 2. LA FRATERNIDAD FRANCISCANA COMO IDEAL COMUNITARISTA Cuando Francisco puso en marcha su fraternidad de menores había una fuerte tendencia hacia las agrupaciones de «hermanos» entre la clase artesana; ellas salvaron la autonomía del trabajador. En medio de aquella aspiración popular, la fraternidad franciscana fue, mientras no se transformó en «convento», como la encarnación de un ideal de superación de los intereses personales en las relaciones humanas. Hoy asistimos a un avance rápido hacia el asociacionismo, en concreto hacia el comunitarismo. El Vaticano II describe los cambios profundos que se están realizando en las comunidades locales tradicionales, y advierte que la socialización no va en armonía con la personificación (GS, 6 y 23). Esas sociedades tradicionales son el estado, el municipio, la familia. El hombre de nuestra sociedad especializada y masificante no halla apoyo ya en esas agrupaciones naturales, y por otra parte se ve amenazado de continuo por la nueva sociedad sin rostro, burocrática, ante la cual se considera solamente un número, el del carnet, y en cuyos cuadros es acogido y valorado, no como persona, sino como especialidad. Colectivamente fuerte, busca el éxito de las propias aspiraciones en la asociación: equipos científicos y técnicos, consorcios de producción y de consumo, sindicatos, grupos de presión, y hasta comandos terroristas... Pero, como individuo, se siente más débil y limitado que nunca, más necesitado de relacionarse horizontalmente, de ser persona ante otras personas, a quienes poder abrir la propia realidad, la propia historia, el propio mundo afectivo, en un clima en que cada uno se quita la máscara oficial de profesional y se ve acogido con calor por el solo título de ser él. Nace entonces el grupo primario, con sus relaciones interpersonales inmediatas, entre individuos y aun entre familias, frecuentemente con formas bien logradas de comunidad de vida económica, cultural, religiosa. En verdad, no fue otro el origen sociológico de las primeras comunidades cristianas, verdaderos «grupos primarios», y de las grandes Ordenes religiosas en sus comienzos. El grupo primario reflexiona sobre el sentido profundo de la vida, busca una razón de existir, un ideal, y en esta búsqueda aparece como algo necesario, en una u otra forma, el animador: la persona que encarna, hace consciente y encauza las aspiraciones de cada uno. El grupo mismo descubre un ideal común. Los lazos comunes son vistos como relaciones entre personas, y no come inserción en una estructura. Sabido es cómo el marxismo, que nació y se define a sí mismo como compromiso de masa y que allí donde conquista el poder se afirma como colectivismo vertical, trata hoy de sacar partido de esa tendencia al grupo primario que se manifiesta en las naciones desarrolladas. Quizá está ahí la amenaza definitiva para su triunfo: esos grupos se le desmandan fácilmente por su misma capacidad crítica. Sería muy lamentable que la Iglesia perdiera esta oportunidad como ha perdido otras en la historia. Las comunidades de base están demostrando las enormes posibilidades de catequesis y de maduración cristiana que ofrece esa tendencia, sobre todo en las grandes ciudades. Y aquí está el puesto de la fraternidad franciscana si logra recobrar sus valores fundamentales, aun a costa de otros valores secundarios, generalmente adherencias históricas o de compromiso. 3. POBREZA FRANCISCANA Y MATERIALISMO ECONÓMICO Hay una hipertrofia de lo económico en nuestros días. Ni el consumismo capitalista, que crea necesidades para poder producir más, ni la planificación socialista, que nivela las necesidades pero no el afán de bienestar, han aumentado la felicidad de cada persona. Aun la euforia económica y el nivel de vida están a merced de factores mundiales imprevistos, como la actual crisis producida por el repentino y desequilibrado encarecimiento del petróleo por voluntad de naciones económica y políticamente débiles. ¿Tiene algo que decir el ideal franciscano de pobreza a este mundo tan diferente del siglo XIII en la vida económica? Nunca como hoy ha sido mirada la pobreza como un mal, una lacra que es preciso eliminar de la sociedad. Nada tiene esto de anticristiano. La primera consecuencia que sacaron los fieles de Jerusalén al recibir el mensaje de salud fue suprimir entre ellos la diferencia entre pobres y ricos. La conciencia cristiana social no soporta, si es sinceramente cristiana, la comunión de hermanos subsistiendo la desigualdad. Pero la pobreza sigue siendo un hecho punzante en la mayoría del género humano. Y mientras exista la pobreza forzosa, es necesario el testimonio y el mensaje vivo del pobre voluntario. La pobreza-minoridad franciscana será hoy mensaje vivo e inteligible a condición de que sea: - sincera: no una pobreza de formas, hecha a nuestra medida y a nuestra comodidad, para seguir llamándonos pobres; pobreza, para san Francisco, es una vida pobre: la de Cristo pobre, la de cada necesitado; - fraternización con los pobres, no por un gesto de quien se baja a ellos; jugar a pobres es el peor insulto al pobre; - denuncia profética frente al egoísmo, al afán de ganancia, al materialismo, al ansia de goce y de lujo: y esto lo mismo en el rico que en el pobre; - actitud evangélica, inspirada en el misterio de la pobreza salvífica de Cristo; por lo tanto, enraizada en el amor, motivada por el amor, ordenada al amor: una pobreza clasista, de revancha, ennegrecida por el odio, no es franciscana; - disponibilidad alegre y generosa, así personal como colectiva: es el verdadero «desapropio» que quería san Francisco; cuando se trata de ser útiles, es decir, menores, en bien de la sociedad y de la Iglesia, no deben pesar los intereses personales ni el prestigio o las ventajas del grupo local, provincial o general; - sentido de peregrinación libre y encarnada, rehuyendo la instalación sea en estructuras materiales, sea en instituciones, sea en cargos o posiciones de favor. 4. NUEVA VISIÓN FRANCISCANA DE LA CREACIÓN El mérito de Francisco, lo que hace que su postura ante las cosas siga siendo tan actual, está en que, no siendo hombre de escuela, ignoró la noción simbólica que, en la Edad Media, los doctos tenían de la creación visible. Esa visión teológica, recibida de la escuela de San Víctor, pasaría enriquecida a san Buenaventura. Francisco no se interesa por las cosas sólo porque son imagen de Dios y le llevan a Dios, sino que las ama y bendice al Altísimo porque san bellas y útiles en sí mismas. En cierto sentido hemos de decir que Francisco «desacralizó» la naturaleza. Hoy la visión del mundo se ha «secularizado». Quizá resulte más cristiana esta nueva concepción de la relación del mundo y de Dios, así como del puesto del hombre en la creación. El hombre, que se sabe agente libre y responsable en el conjunto de los seres y de la historia, está hoy más preparado que nunca para descubrir, en el dinamismo de una naturaleza que él mismo va transformando y enriqueciendo, los signos de la comunicación de Dios a él. Y está naciendo una nueva sacramentalización del universo, descubierto por el hombre como valor autónomo, un nuevo sentido del impulso hacia la unidad, un nuevo sentido de hermandad en que las cosas vuelven a dialogar con el creyente, no ya con lenguaje de símbolo, sino de verificación científica. No sin razón se ha establecido un paralelismo de inspiración entre el Himno a la materia de Teilhard de Chardin, y el Cántico de las creaturas de san Francisco [cf. por ejemplo en Sel Fran n. 13-14 (1976) 108-122]. He aquí el camino para un «aggiornamento» de la visión franciscana del mundo creado. Pero el creyente moderno posee, además, una particular sensibilidad para percibir otro aspecto de la presencia de Dios en la realidad histórica, aspecto que también percibió el Poverello: la dimensión del Dios encarnado, introducido como uno más en el curso de la historia humana, hecho El mismo una existencia vulnerable, limitada, igual a los demás hombres en todo menos en el pecado (L. Iriarte: Vocación franciscana, Valencia 1975, 206-208). Se trata quizá de una nueva lectura del Cántico de las creaturas. El homo technicus, el hombre de la técnica, apenas sabe de la majestad del hermano sol, «que nos da el día»: los turnos de trabajo no le permiten tantas veces recibir la caricia de sus rayos; la iluminación nocturna hace olvidar el beneficio de la luz del día. Tantos habitantes de la ciudad desconocen el embrujo de un cielo surcado por la hermana luna y salpicado de las hermanas estrellas, «claras, preciosas y bellas». Con frecuencia ni las pueden divisar, porque «el hermano viento, el aire y las nubes, el azul del cielo» están oscurecidos por el humo de las fábricas, de las refinerías y de los medios de transporte. Y la hermana agua, «tan útil y humilde y preciosa y casta», ¿quién la reconoce en los ríos contaminados, en el suministro saturado de cloro? Y ¿cuántos han gozado en torno al hermano fuego, «bello, jocundo, robusto y fuerte»? Nuestra hermana la madre tierra, con su «diversidad de frutos, la variedad de sus flores y hierbas» queda ya para solaz de algunos excursionistas o está sitiada en parques protegidos... Y sin embargo el hombre de esta sociedad industrializada necesita escuchar el Cántico de Francisco para seguir creyendo en las bellezas naturales, en esta naturaleza, utilizada sí y maltratada por el hombre, pero también ennoblecida y consagrada por su trabajo. El hombre de hoy necesita recibir a diario el mensaje de la alegría de vivir, hacer de la vida una esperanza prolongada más allá de este mundo. * * * N O T A S: [1] Es la forma de saludo que se halla en el encabezamiento de la Carta a todos los fieles: «Paz verdadera del cielo y sincera caridad en el Señor». Es más auténtica que la conocida de Paz y bien, atribuida por los Tres Compañeros (c. 8) a un anónimo "precursor" que recorría las calles de Asís repitiendo esas palabras. [2] Epístola ad populorum rectores. Es interesante que los destinatarios son las autoridades de los comunes republicanos -potestatibus et consulibus, iudicibus atque rectoribus- y no los reyes y señores feudales. [3] Es significativa la evolución de ese concepto de la presencia del hermano menor en el mundo. San Francisco habla del modo de "vivir" -conversandi- entre los hombres. Pero en la posterior legislación de la Orden, a partir de las Constituciones de Narbona (1260), la vida en el convento será presentada como la manera normal de ser del hermano menor, y el ir por el mundo como un "salir". Es lo que aparece en el mismo título de la rúbrica IV: De modo interius conversandi, y en el de la V: De modo exterius exeundi; cf. Arch. Franc. Hist. 34 (1941) 55 y 62. Mientras la fraternidad se alojó en "lugares" provisionales y abiertos a todo el mundo, nadie hablaba de "salir"; cf. L. Iriarte: Vocación franciscana, Valencia 1975, 184-189. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. VI, núm. 18 (1977) 317-335] |

|

El cristianismo, en los primeros siglos, había tenido que moverse

entre dos concepciones antagónicas del mundo creado: la del cosmos

helénico, que hacía de las realidades visibles un ideal de orden y de

armonía, y la del dualismo oriental, que no veía en esas realidades

inferiores otra cosa que la obra abyecta del principio malo.

El cristianismo, en los primeros siglos, había tenido que moverse

entre dos concepciones antagónicas del mundo creado: la del cosmos

helénico, que hacía de las realidades visibles un ideal de orden y de

armonía, y la del dualismo oriental, que no veía en esas realidades

inferiores otra cosa que la obra abyecta del principio malo. San Francisco, en el comienzo de su Testamento, condensa la

experiencia de su propia conversión y del descubrimiento de su vocación

evangélica. Y dice que, cuando se hubo «apartado de los pecados», como

efecto de su piedad con los leprosos, entre los que le «llevó el Señor»,

probó una inesperada transformación: «Lo que me parecía amargo se me

volvió dulcedumbre de alma y de cuerpo».

San Francisco, en el comienzo de su Testamento, condensa la

experiencia de su propia conversión y del descubrimiento de su vocación

evangélica. Y dice que, cuando se hubo «apartado de los pecados», como

efecto de su piedad con los leprosos, entre los que le «llevó el Señor»,

probó una inesperada transformación: «Lo que me parecía amargo se me

volvió dulcedumbre de alma y de cuerpo».

En el capítulo 22 de la Regla no bulada, Francisco transcribe

literalmente todos los versículos de la oración sacerdotal de Jesús al Padre

(Jn 17,1-26), en que se expresa la situación de los discípulos en el mundo,

ese mundo que los va a odiar porque «no son del mundo». Todo ello lo

aplica a la vida de los hermanos menores, y expresamente las palabras: Del

mismo modo que tú me has enviado al mundo, así los envío yo al mundo

(Jn 17,18).

En el capítulo 22 de la Regla no bulada, Francisco transcribe

literalmente todos los versículos de la oración sacerdotal de Jesús al Padre

(Jn 17,1-26), en que se expresa la situación de los discípulos en el mundo,

ese mundo que los va a odiar porque «no son del mundo». Todo ello lo

aplica a la vida de los hermanos menores, y expresamente las palabras: Del

mismo modo que tú me has enviado al mundo, así los envío yo al mundo

(Jn 17,18).