|

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

EVOLUCIÓN DE ESTRUCTURAS EN LA ORDEN DE SANTA CLARA

por Ignacio Omaechevarría, OFM

|

|

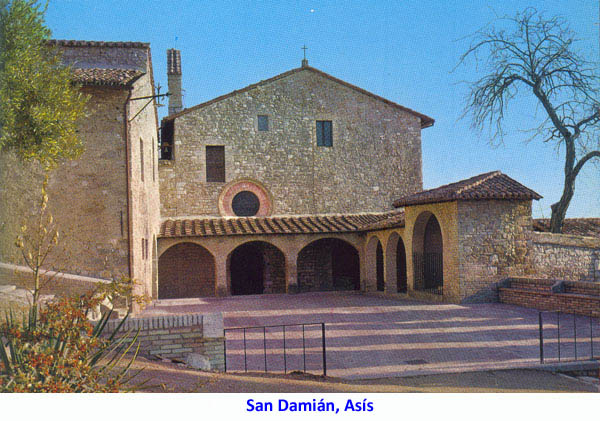

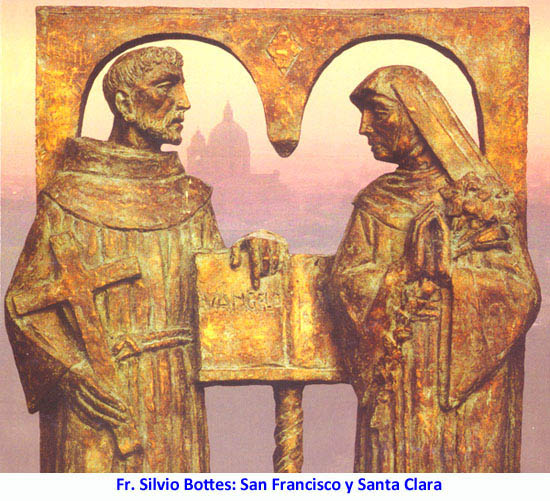

Ya se sabe que santa Clara encarna de manera original la nueva espiritualidad que de san Francisco de Asís recibe el nombre de franciscana. Se trata ante todo, no tanto de un modo nuevo de organizar y vivir la vida monástica, aunque el nuevo espíritu producirá también nuevas estructuras, cuanto de un nuevo ideal de vida, de un nuevo modo de entender el Evangelio y de contemplar los atributos divinos y de mirar y amar a Cristo y de realizar la fraternidad evangélica y de imitar la pobreza y humildad del Verbo encarnado. Y este nuevo ideal, que repercute vigorosamente en la piedad popular y en la misma especulación teológica y en la evolución del arte religioso, y que supone un enriquecimiento indiscutible en la comprensión progresiva del misterio de Cristo, se concreta de un modo especial en san Francisco, que alterna la contemplación con el apostolado, y de modo diverso en santa Clara, que se esconde en la estrecha clausura de San Damián para mejor profundizar y saborear, en continuo retiro y asidua dedicación del corazón y de la mente, la nueva luz que empieza a iluminar los caminos secretos de la fe cristiana. Santa Clara ha descubierto por mediación de san Francisco un nuevo mundo, y a su contemplación amorosa consagra todas las energías interiores de su delicado espíritu. Y esta actitud contemplativa se trasluce sobre todo, con frases palpitantes de intensa experiencia mística, en las cartas a la beata Inés de Bohemia. Y a este nuevo conocimiento de Cristo se refieren, asimismo, sin duda, las palabras con que Clara responde en el lecho de su agonía a las frases consolatorias del buen Fr. Rainaldo: «Desde que conocí la gracia de mi Señor Jesucristo por medio de aquel su siervo Francisco, ninguna pena me resultó molesta, ninguna penitencia gravosa, ninguna enfermedad, hermano carísimo, difícil».[*] Pero en estas líneas no nos ocupamos de este aspecto íntimo de la vida de santa Clara y de la espiritualidad de su orden, sino que tratamos de ilustrar tan sólo el marco estructural o jurídico dentro del cual se encuadra la historia de las clarisas. Fijamos, pues, nuestra atención en algunos problemas de organización y estructuras y particularmente en dos puntos que ya santa Clara señala como fundamentales en el capítulo VI de su Regla y que han de condicionar poderosamente la historia ulterior de su orden. Nos referimos a la forma peculiar de la pobreza franciscana, sin rentas ni posesiones, y a la relación espiritual y jurídica de la Orden de los Frailes Menores con las clarisas. Santa Clara recuerda con estas palabras el compromiso de san Francisco de atender a las «damianitas» por sí y por sus frailes: «Ya que por inspiración divina os hicisteis hijas y siervas del altísimo Rey y sumo Padre celestial, y os desposasteis con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del santo Evangelio, quiero y prometo, por mí y por mis frailes, tener siempre de vosotras diligente cuidado y especial solicitud, lo mismo que de ellos» (RCl 6,3-4). Y en cuanto a la pobreza, cita estas palabras, dictadas hacia el fin de su vida: «Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y pobreza del altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su santísima Madre y perseverar en ella hasta el fin. Y os ruego y aconsejo, señoras mías, que viváis siempre en esta santísima vida y pobreza. Y guardaos mucho de separaros jamás de ella en manera alguna, por doctrina o consejo de quien sea» (RCl 6,7-9).

I. ¿CON POSESIONES O SIN POSESIONES? Comencemos por la forma franciscana de la pobreza. En un primer momento, en 1218, las llamadas «damianitas» aparecen, no sólo en San Damián de Asís, sino también en otros lugares, sin posesiones ni rentas, «sin querer tener nada bajo el cielo». Luego Gregorio IX, desde 1228 al menos, seguramente movido por alguna experiencia negativa, ofrece bienes estables a algunos monasterios, si bien al de Asís, cediendo a las súplicas de santa Clara, le confirma el célebre Privilegio de la pobreza, otorgado primero por Inocencio III, «que no podáis ser obligadas por nadie a recibir posesiones» (Bullarium Franciscanum [= BF] I, 771). Según la interpretación oficial de la época, las damianitas, que vivían conforme a la Regla Hugoliniana, no sólo en San Damián de Asís o en Monticelli de Florencia, sino en cualquier monasterio, se distinguían desde luego por el nuevo tipo de clausura, pero además también por el nuevo estilo de pobreza sin posesiones. Las damianitas de San Apolinar de Milán, por ejemplo, que el 4 de febrero de 1225 aparecen ya viviendo «según la forma de vida de las Damas Pobres Encerradas del valle de Espoleto» y que con tal designación son llamadas ya oficialmente en un escrito del arzobispo de Milán, Settala, figuran al mismo tiempo y aun el 16 de agosto de 1226 como monjas «a las que la Orden no permite tener otras posesiones que las iglesias y casas». Es verdad que el privilegio se extendió también a algunos otros pocos monasterios; pero, por lo demás, vista, según parece, la dificultad de organizar una vida contemplativa bien ordenada sin posesiones ni rentas, se tendía a asegurar la vida de las nuevas comunidades con algunos ingresos fijos. No resultaba fácil que en todos los monasterios hubiera frailes limosneros encargados de mendigar para las monjas. El caso es que desde muy temprano figuran en el Bulario Franciscano diversas concesiones de bienes a monasterios de diversos países. Y aún se encuentran abadesas de la Orden de santa Clara con aires de señoras feudales. La del monasterio de Fucecchio lleva incluso el título de «episcopesa». Y el monasterio de Gattaiola heredaba en 1258 una abadía de la Orden de Vallumbrosa con todos sus derechos, entre los cuales estaba el de actuar a modo de los obispos. El de Königsfelden, en 1319, posee una iglesia en Windesch. En los famosos estatutos «benedictinos» de 1336 (del papa Benedicto XIII), se da por supuesto que los monasterios pueden poseer bienes cuantiosos y se ordena, entre otras cosas, que todos ellos tengan su respectivo inventario bien llevado, y se inculca que toda propiedad asignada a cualquier monja pertenece en realidad al monasterio. Y así en el inventario del monasterio de Sant'Angelo di Panzo se registran en 1337 varias tierras y siete casas pertenecientes al mismo, situadas en Asís. Y el de Bolonia, en el mismo año, aparece con 153 fincas. Y el de Denney, en 1347, posee, según Bourdillon, cinco iglesias. Y el de Le Pouget, en 1348, hereda las rentas de un priorato de la Orden de san Benito, perteneciente a la abadía de Conques. Y hay además monjas que gozan de indultos para poseer bienes incluso individualmente. En el monasterio ya citado de Bolonia hay veinte monjas al menos, en 1337, con bienes propios, puestos a su nombre. Indultos de esta especie se conceden con relativa frecuencia, según resulta de diversos lugares del Bulario Franciscano. En este ambiente, algunos monasterios, aunque no hay que generalizar demasiado, se convierten, en el curso del siglo XIV sobre todo, en una especie de cómodo refugio para damas piadosas de la nobleza, las cuales llevan a veces a la clausura su propia servidumbre de una o más personas. El monasterio de Pavía, fundado en 1379 por los Visconti, acoge tan sólo damas pertenecientes a dicho linaje, de más de cuarenta años. De forma parecida el de San Silvestre in Capite, de Roma, es un feudo de los Colonna. Naturalmente hubo repetidas reacciones contra estos excesos. Fueron varios los monasterios que profesaron la Regla de santa Clara, la de 1253, con renuncia total de cualquier género de rentas. Se deben citar en particular reformas como la de santa Coleta en Francia y en los Países Bajos, o las de los observantes en Italia, Países Germánicos y España. Con todo, la política de las autoridades responsables seguía favoreciendo la adopción de la Regla del papa Urbano, dentro de la cual sin embargo se trataba de corregir los abusos y las exageraciones. No se consideraba aconsejable la total carencia de posesiones y rentas, ya que la miseria en que vivían algunos monasterios daba ocasión a casos de simonía en la admisión de candidatas. Tanto las coletinas, como algunas observantes (santa Catalina de Bolonia, beata Antonia de Florencia, etc.) y las descalzas españolas surgidas bajo la inspiración de sor María de Villaseca, que funda en Córdoba, en 1491, su monasterio de Santa Isabel de los Ángeles, primero de una nueva serie, profesan la Regla llamada primera, que excluye rentas y posesiones; pero el ministro general Licchetto ordena en 1518 que no se reciba bajo la jurisdicción de la Orden ningún monasterio que no pueda sustentar con sus rentas a cincuenta monjas. Y el Concilio de Trento, al ocuparse de la reforma de los regulares y de las monjas, decretó que les fuera permitido poseer bienes inmuebles a todos los monasterios y casas, tanto de varones como de mujeres, sin exceptuar aquellos que lo tuvieran prohibido por las constituciones o en virtud de privilegio apostólico. Y en este decreto quedaron incluidas todas las religiones fuera de los franciscanos y capuchinos, si bien las clarisas coletinas no quisieron aceptarlo y continuaron considerándose asimiladas en este punto a los franciscanos y capuchinos (Trid. Sess. XXV, cap. 3). La norma que siguió vigente en adelante para todos los monasterios fue, pues, la de que pudieran tener rentas y posesiones, hasta que, por las guerras y revoluciones de los siglos XVIII y XIX, muchos de ellos quedaron suprimidos y otros reducidos a una pobreza extrema y en todo caso casi totalmente privados de sus rentas y posesiones. Ahora, cambiadas radicalmente las circunstancias, y modificado profundamente el valor de la moneda con las frecuentes inflaciones y depreciaciones, no es fácil organizar la vida a base de dotes u otro género de rentas; y, por otra parte, ya no resulta decente, cada vez menos, vivir sin algún trabajo productivo. Se presenta, de este modo, una oportunidad nueva para la observancia de la Regla de santa Clara y para practicar la pobreza al modo de ella sin posesiones ni rentas. No es que la vida moderna, fuera de ciertos estados marxistas, excluya la posibilidad de percibir emolumentos de bienes inmuebles; pero la propiedad está muy gravada y el cobro de alquileres supone complicaciones demasiado molestas, especialmente por parte de monjas de clausura, que tendrían que valerse de intermediarios... Parece preferible en estas circunstancias que las monjas conquisten una plena libertad de vida religiosa contemplativa por medio de un trabajo monástico bien organizado, que cada vez resultará más remunerador ahora que se trata de reducir para los obreros asalariados en general las horas de labor de cada jornada o de cada semana. Vivir según la Regla de santa Clara no significa vivir sin derecho de propiedad ni en común ni en particular, en sentido jurídico, sino vivir del trabajo monástico, sin posesiones ni rentas, en conformidad con una exégesis razonable de la Regla y del Privilegio de la pobreza.

II. CARDENAL PROTECTOR No es menos interesante el problema de las relaciones espirituales y jurídicas de las clarisas con la Orden de los Frailes Menores. En un primer momento Clara se consagra a Cristo, de acuerdo sin duda con el obispo Guido, bajo la dirección y obediencia de san Francisco. Lo recuerda ella misma en el capítulo I de su Regla y lo reitera en el párrafo ya citado del capítulo VI. Clara espera, pues, recibir de los frailes menores, no sólo la asistencia espiritual, sino aun la material, en sentido amplio, necesaria para la subsistencia de las «damianitas», según el compromiso adquirido por el seráfico Patriarca. Luego, a los tres años de su ingreso en religión, se ve obligada a profesar formalmente la Regla de san Benito y a adoptar el título de abadesa, si bien, bajo la cobertura jurídica de la Regla benedictina, observa normas nuevas de vida religiosa según el Evangelio, dictadas por el seráfico Padre, y obtiene del papa Inocencio III, por vez primera, el llamado Privilegio de la pobreza, para asegurar uno de los rasgos fundamentales de la nueva entidad naciente. Fuera de San Damián, es el cardenal Hugolino quien se preocupa de estas nuevas comunidades de «damianitas», que empiezan a despuntar en la Umbría y en la Toscana; y es él quien redacta o hace redactar la primera «Forma de vida», que, bajo la profesión canónica de la Regla de san Benito, deberá observarse en ellas. Y el primer visitador de estas nuevas monjas es un cisterciense, Fr. Ambrosio, capellán del cardenal Hugolino. Las «damianitas» dependen, pues, al menos fuera de San Damián, de este cardenal de Ostia, que las protege en nombre de la Santa Sede, y de su capellán fray Ambrosio, en calidad de visitador de las mismas. Así han surgido las dos nuevas figuras canónicas: la del "cardenal protector" y la del "visitador", que jugarán un papel importante en la historia de la Orden de santa Clara. Los visitadores no pertenecen en un principio a la Orden de los Frailes Menores, que en 1218 es aún sólo una institución naciente; pero luego el mismo cardenal Hugolino, que desde 1220 será también cardenal protector de los frailes menores, confiará este oficio con preferencia a los seguidores de san Francisco. Por lo que hace a la actitud personal del Santo con respecto a las «damianitas», ciertamente él se siente obligado para con las de San Damián de Asís, pero no tanto para con las de otros monasterios, si bien existen casos como el del regalo que a las damas pobres de San Severino, en las Marcas, les hizo del cordero rescatado en Osimo (1 Cel 77-79). El seráfico Patriarca siente la responsabilidad de ordenar el trato de sus frailes con las «damianitas» y de instruirlos al efecto con el ejemplo y con la palabra, aunque no pueden aceptarse sin reservas las informaciones procedentes de fray Esteban de Narni. Así, él no aprueba el nombramiento de visitador de monjas que, durante su ausencia en Oriente (1219-1220), se hace de acuerdo, sin duda, con el cardenal Hugolino, a favor de Fr. Felipe Longo. Y a él -y no al cardenal Ostiense- se deben asimismo, seguramente, las restricciones que figuran en la Regla de 1221 y que subsisten, en otra forma, en la Regla bulada en 1223, la cual prohíbe que los frailes, fuera de los autorizados por la Santa Sede, entren en monasterios de monjas. No parece ser el cardenal Hugolino el inspirador de estas normas, ya que, no obstante el frustrado nombramiento de fray Felipe, instituye de nuevo visitador de las monjas, en cuanto muere san Francisco, a otro fraile menor, fray Pacífico; y al año siguiente, en 1227, ya papa, confía totalmente a la Orden de los Frailes Menores el cuidado de las citadas «damianitas» (BF I, 36). El menor rigor de la Regla bulada se explicaría por el deseo de la Santa Sede de no cerrar del todo a los frailes menores la posibilidad de intervenir en el servicio de las monjas. Mientras san Francisco persiste en negar a los frailes el trato con las monjas, la Sede Apostólica modera la prohibición con esta cláusula: «a no ser aquellos que tengan especial licencia de la Sede Apostólica». Es verdad que hubo algún momento, tal vez hacia 1230, en que el mismo papa debió de imponer algunas limitaciones, según consta de la viva reacción de santa Clara contra tal ordenamiento; pero no puede dudarse de la actitud fundamentalmente favorable de Hugolino, si se advierte que al caso de Fr. Felipe debe añadirse el de fray Pacífico, y luego otra vez el nombramiento que por delegación del papa hace el cardenal Rainaldo dei Conti, en 1228, a favor nuevamente de Fr. Felipe Longo. Pero santa Clara y las clarisas de los primeros tiempos quieren estrechar aún más sus vínculos con la Orden de los Frailes Menores. Tratan, pues, de suprimir, entre otras cosas, la mención formal de la Regla de san Benito en su profesión de vida religiosa, para substituirla por la de la Regla franciscana. La beata Inés de Bohemia acude a la Santa Sede para hacer aprobar una «forma de vida» dispuesta por ella a base de las observancias de San Damián. Pero todavía en 1245 Inocencio IV vuelve a inculcar la observancia de la «forma de vida» del cardenal Hugolino, con la profesión de la Regla de san Benito, si bien las monjas permanecen bajo la jurisdicción de los frailes menores (BF 1, 394ss.). Finalmente, en 1247, el mismo Inocencio IV promulga una nueva Regla, en virtud de la cual la mención de la Regla de san Benito se substituye por la profesión de la de los frailes menores, como fundamento jurídico del carácter plenamente franciscano de las clarisas (BF I, 476ss.). El paso decisivo se dará en 1253 con la aprobación de la Regla redactada por la misma santa Clara según el modelo de la de los frailes menores. Es una fórmula íntegramente autónoma, que no necesita del apoyo jurídico de la Regla de san Benito ni de la de los frailes menores, y que asegura la jurisdicción de los frailes menores sobre las damas pobres. «Y así como en el principio de su conversión -declara en ella la Santa-, a una con sus hermanas prometió obediencia al bienaventurado Francisco, así también promete guardar inviolablemente la misma obediencia a sus sucesores. Y las demás hermanas estén siempre obligadas a obedecer a los sucesores del bienaventurado Francisco, a la hermana Clara y a las demás abadesas canónicamente elegidas que le sucedan» (RCl 1,4-5). Detengámonos un poco en la figura del cardenal protector. Al cardenal Hugolino, que inicia este oficio sin premeditación, por la fuerza de las circunstancias, al ser nombrado papa en 1227, le sucede el cardenal Rainaldo dei Conti, que en 1228, a los 24 monasterios de «damianitas» entonces existentes, presenta a Fr. Felipe Longo como visitador general de los mismos. Pero en los años inmediatos el oficio del cardenal protector queda un poco más marginado, especialmente en la Regla dada en 1247 por Inocencio IV, que coloca a las monjas bajo la jurisdicción de los ministros generales y provinciales respectivamente; hasta que el mismo papa, en 1248, por las letras apostólicas «Cum dilectis filiis», del 17 de junio, vuelve a encomendar al citado cardenal Rainaldo el cargo de las monjas (BF I, 476ss. y Suppl. 243). Y éste, entre otras providencias, en carta al capítulo general de Génova (1250), prohíbe a los frailes inmiscuirse en el gobierno de las mismas... Después de la muerte de santa Clara, Alejandro IV cree conveniente que sea uno mismo el cardenal protector de las clarisas y el de los frailes menores, y ordena a los ministros provinciales que sean ellos quienes nombren a los visitadores de las monjas (BF II, 136). También la Regla de la beata Isabel de Francia, redactada con la colaboración de san Buenaventura y de otros doctores franciscanos y aprobada por la Santa Sede primero en 1259 y luego por bula de 1263, coloca a las llamadas «Sorores Minores Inclusae» o «Minorissas» bajo la jurisdicción de los frailes menores (BF II, 477). Mas éstos encuentran dificultades no pequeñas en atender a tan gran número de monasterios, y procuran desentenderse de este ministerio. Y así, al morir en 1261 Alejandro IV, que conservó aun durante el pontificado el cargo de protector, los frailes pidieron al nuevo papa Urbano IV, elegido el 29 de agosto de 1261, les diera por cardenal protector a Juan Cayetano Orsini. Y así se les concedió, mientras para las clarisas se nombraba a Esteban de Hungría, obispo de Palestrina. Mas de este modo el conflicto se agrava. Ambos cardenales se enfrentan. El papa Urbano IV, en esta situación, manda a los frailes, por bula del 19 de agosto de 1262, «Inter personas», que sigan atendiendo a las monjas mientras no se discuta el asunto en el próximo capítulo general de Pisa (1263). Y escribe al capítulo rogando a los frailes no abandonen el ministerio de las monjas. Y por fin, el ministro general san Buenaventura acoge favorablemente la recomendación del papa bajo ciertas condiciones. Las monjas debían declarar ante todo que los frailes no les servían por obligación rigurosa. Y así la Orden acabó por aceptar dicho servicio, pero «no por obligación, sino por amor». Mientras tanto, el cardenal Cayetano Orsini preparaba la Regla que había de ser promulgada el 18 de octubre de 1263 bajo el nombre de Urbano IV (BF I, 509-521). Urbano IV restablece en esta Regla la plena jurisdicción del cardenal protector, limitando las facultades de los prelados de la Orden, en contraste con la Regla de la beata Isabel de Francia, en la que el mismo papa favorece más bien la jurisdicción de los prelados franciscanos. Luego, con Bonifacio VIII se reafirma y se consolida la jurisdicción franciscana, según las normas anteriormente establecidas por Inocencio IV, y se precisan de nuevo las atribuciones del cardenal protector. Pero el cardenal protector, que es Mateo Rossi (1279-1306), delega sus facultades en los frailes menores, y aun impone a éstos la asistencia total a las clarisas. Concede además a los visitadores ciertas facultades respecto a la clausura, recomienda la adopción universal de la Regla de Urbano IV, etc. Por lo demás, el cardenal Rossi habla como si fuera él quien en nombre del papa ejerce su jurisdicción sobre las clarisas: «cura nobis commissa»; mientras los frailes por su parte, en el capítulo general de 1331, por ejemplo, emplean fórmulas como: «quantum est nobis cura commissa». A veces es el cardenal protector quien autoriza, en vez del Sumo Pontífice, la erección de un monasterio, como ocurre con el de Castro Urdiales erigido, según bula del 1 de diciembre de 1328, «con la licencia de Mateo Rossi»; o como el de Castrojeriz, erigido en 1325 por bula del cardenal Pelagrua. Acerca del cardenal Felipe Cabassole, es de notar que en 1370 recomienda a los frailes, en términos parecidos a los usados por Mateo Rossi más de setenta años antes, favorecieran la generalización de la Regla de Urbano IV (BF VI, 504, n. 2). La figura del cardenal protector está ahora ventajosamente substituida, para todos los institutos religiosos, por la Sagrada Congregación de Religiosos. No es el caso de extendernos por ahora en casos particulares, como el de santa Coleta, que recibe de Benedicto XIII facultades extraordinarias para su reforma, ni tenemos para qué referirnos aquí a la situación de las clarisas respecto a las diversas ramas de los frailes menores en los siglos XV y XVI, que finalmente se resolvería en el sentido de que todos los monasterios fueran confiados por la Santa Sede a solos los observantes, sobre todo después que en 1566 los conventuales quedaron suprimidos en España y en 1568 san Pío V substrajo a la jurisdicción de los conventuales de Italia los últimos monasterios que aún les estaban encomendados, si bien el protomonasterio de Asís volvería a sometérseles por disposición de Sixto V hasta la contraorden de León XIII, y luego las clarisas capuchinas se acogerían a la dirección de los capuchinos. Por lo que hace a los visitadores, dicha institución se suprimiría en 1565, quedando las monjas sometidas a la jurisdicción y visita canónica de los respectivos ministros provinciales. Por lo demás, la atención de los frailes menores a las clarisas, y más tarde también a las concepcionistas, tuvo su expresión jurídica en las constituciones y estatutos que los franciscanos de la Primera Orden promulgaron tantas veces en sus capítulos generales y aun provinciales, no sólo para su propio régimen, sino aun para el de las monjas. Así existen entre otras, las constituciones de la provincia minorítica de Umbría, promulgadas por el capítulo provincial de 1342 (F. Delorme en AFH 5 (1912) 520-554); y las constituciones llamadas de santa Coleta, aprobadas por el ministro general Fr. Guillermo de Casale en 1435 y confirmadas por Pío II en 1458 (Seraphicae Leg. Textus Orig., Quaracchi 1897, 24 y 99); y las ordenaciones de las monjas de Santa Ursula y otros monasterios de la Orden de santa Clara en la provincia de Milán, hechas en el capítulo provincial de los menores observantes, celebrado en 1463, y por ellos dadas a las monjas observantes (AFH 18 (1925) 528, n. 7); y están sobre todo las ordenaciones generales hechas y aprobadas en el capítulo intermedio de Toledo de 1583 bajo la autoridad del ministro general Fr. Francisco de Gonzaga, y las constituciones compuestas y compiladas de nuevo en el capítulo general de Roma de 1639, promulgadas primero en esta forma por el ministro general Fr. Juan Merinero y luego frecuentemente reeditadas en Madrid y en otros lugares, por último en Palencia en 1905 (cf. BAC, p. 31). Ahora, una vez que la mayor parte de los monasterios, por las revoluciones de la pasada centuria, pasó de hecho a la jurisdicción de los ordinarios del lugar, la tendencia dominante ha sido, dejando en segundo término la cuestión de la jurisdicción propiamente dicha, cargar el acento sobre la importancia de las relaciones de mutua ayuda espiritual y moral con la Orden de los Frailes Menores, relaciones que no se limitan a la dirección espiritual en sentido restringido, sino que se extienden al campo litúrgico (comunidad de calendario litúrgico, reconocida y confirmada por las más recientes reformas litúrgicas), al asesoramiento legislativo (para asegurar la unidad de la orden, la Santa Sede, que en 1930, y en 1940 de modo definitivo, aprobó las constituciones preparadas por los frailes menores para las monjas franciscanas, ha confiado a las primeras órdenes respectivas la dirección de las tareas de revisión de las constituciones de las monjas), la tramitación de negocios ante la Santa Sede, independientemente de la pertenencia a la jurisdicción regular o episcopal (por medio de la Procura General de la Orden de los Frailes Menores), al régimen de las federaciones (cuyos asistentes religiosos pertenecen en general a la Orden de los Frailes Menores), etc. De hecho, existen también hoy monasterios sujetos a la jurisdicción de los frailes menores y monasterios puestos bajo la jurisdicción de los ordinarios del lugar; pero las diferencias para la vida práctica de las comunidades no son de importancia, fuera quizá de la visita canónica, que en los monasterios sujetos a los frailes menores corresponde, no al ordinario del lugar, sino a los respectivos ministros provinciales.

III. ABADESAS, MONJAS ENCLAUSTRADAS Para dar una idea general más completa del cuadro jurídico en que se desenvuelve la historia de la Orden de santa Clara, habría que decir algo también de la duración de los cargos, de la distinción entre coristas, conversas y externas, de las diversas formas de clausura según los tiempos y lugares, de las fórmulas de profesión, de la facultad legislativa de los frailes menores, que promulgan constituciones también para LAS MONJAS en algunos de sus capítulos generales, etc. Ya se sabe que la Orden de santa Clara está integrada de monasterios autónomos o sui iuris; que pueden estar sometidos ya a la jurisdicción del ordinario de lugar ya a la de los prelados regulares; que profesan ya la llamada Regla primera (la de 1253, aprobada por Inocencio IV), ya la conocida como Regla segunda (la que en 1263 promulgó Urbano IV); que, según la oportunidad de los diversos lugares, se asocian en federaciones regionales más o menos amplias en virtud de decretos que emanan de la autoridad de la Sede Apostólica. Es de notar que entre las clarisas apenas se registra esa especie de abadesas generales, como las que tuvieron las cistercienses de España, ni ministras generales, como las hubo entre las Terciarias Claustrales de la beata Angelina de Marsciano (hasta que Pío II suprimió este cargo en 1459), fuera del caso especialísimo de santa Coleta, la cual tuvo jurisdicción, por concesión del antipapa Benedicto XIII, sobre todos los monasterios de su reforma, y aun sobre los frailes llamados coletanos; y fuera también del caso excepcional de las clarisas urbanistas anglo-irlandesas de Gravelines, cuyas abadesas, en el siglo XVII, ejercieron su jurisdicción sobre los monasterios de clarisas ingleses e irlandeses (unos 3 ó 4) que se fundaron en los Países Bajos y el norte de Francia y que, como el monasterio madre de Gravelines, se dedicaron, con clausura mitigada, a la educación católica de las jóvenes procedentes de las Islas Británicas, sometidas entonces a un riguroso régimen antirromano. Respecto a las fórmulas de profesión, puede observarse que primitivamente se profesaba la Regla de san Benito, hasta que Inocencio IV, en 1247, la substituyó por la de san Francisco y luego fue desplazada por las de santa Clara, beata Isabel de Francia o Urbano IV respectivamente; y que en las Reglas de la beata Isabel y Urbano IV, junto a los votos de obediencia, pobreza y castidad, aparece ya explícitamente como voto también el de clausura. La clausura, cuya historia es bastante complicada, ya se sabe que en la forma practicada por las clarisas fue una característica de la Orden, que luego se extendió con carácter universal, por Bonifacio VIII y por el Concilio de Trento, a todos los institutos femeninos de vida contemplativa;[1] pero siempre hubo, sobre todo desde el siglo XIV, indultos particulares, que contribuyeron al relajamiento de su observancia. Se citan privilegios como el de sor Blanca, hija del rey san Luis, monja de la abadía de Longchamps (fundada por su tía la beata Isabel), la cual podía salir del monasterio o hacer entrar en la clausura a algunas personas; o el de la princesa Colonna, que podía entrar una vez al mes en el monasterio de San Silvestre in Capite, de Roma, para visitar a su hermana; o el de santa Isabel de Portugal, que, al no poder profesar la Regla de santa Clara, fue autorizada para vivir en clausura como monja en el monasterio de Coimbra fundado por ella; o el de doña Beatriz, reina también de Portugal, que, deseando ser clarisa en su palacio, consiguió sacar de la clausura y llevarse a su monasterio doméstico dos monjas que la instruyesen en la forma de vida de las clarisas; o el de Sancha de Mallorca, que, antes de ingresar como monja en el monasterio fundado por ella en Nápoles (como lo hizo a la muerte de su marido Roberto de Nápoles), tuvo igualmente dos clarisas en su palacio, y luego de ingresar estuvo facultada para salir con dos monjas cuando los negocios del reino lo exigieran. El caso más notable es el de las llamadas Urbanistas Reales, situadas en Francia, en el Franco Condado, particularmente las de la abadía de Laons-le-Saulnier, cuya abadesa era de nombramiento real, las cuales vivían en apartamentos personales y heredaban y poseían bienes en particular, y hacían profesión de vivir según la Regla del papa Urbano y las costumbres y privilegios de su abadía, y estaban sometidas a la jurisdicción de los conventuales; los cuales dieron algunos decretos para su reforma -relativa- en 1712 y 1747. Por lo demás, los monasterios de las clarisas aparecen gobernados por superioras llamadas abadesas,[2] cuyo mandato en un principio no se limita a un plazo determinado de tres, seis o diez años, sino que puede ser vitalicio, aunque cabe también la posibilidad de interrumpirlo en caso de ineptitud o insuficiencia de la titular del momento, según el capítulo IV de la Regla: «Y si en algún tiempo pareciere a la generalidad de las hermanas que la sobredicha no es suficiente para el servicio y utilidad común de ellas, estén obligadas las sobredichas hermanas a elegirse otra para abadesa y madre, cuanto antes puedan, según la forma predicha» (RCl 4,7-8). De hecho, aún antes de que se fijaran plazo precisos, no tardó en introducirse la práctica de que la abadesa hiciera renuncia de su cargo con ocasión de la visita canónica, a fin de que, si el visitador, de acuerdo con las monjas, lo juzgaba oportuno, pudiera procederse sin tropiezo canónico a la elección de otra. Ya en 1263, a raíz de la promulgación de la Regla del papa Urbano, dieron instrucciones detalladas sobre el modo de proceder de los visitadores, en este campo tan delicado, tanto el cardenal protector Juan Cayetano Orsini como el ministro general san Buenaventura. Desde luego la abadesa presentaba la renuncia entregando al visitador el sello del oficio. Pero el visitador no estaba autorizado para aceptar la renuncia sino con el consentimiento de la comunidad entera o de la mayor parte de ella. Podía, pues, no aceptar la renuncia aunque la comunidad lo quisiera; pero no podía aceptarla sin que la comunidad diera su consentimiento. Aun en el caso de que comprobara que la abadesa debía ser necesariamente removida y no tolerada, si la comunidad no era del mismo parecer, el visitador estaba obligado a devolverle el sello, dejando la causa en suspenso hasta que el cardenal protector, examinadas las razones del visitador, resolviera el caso. En cambio, aunque la comunidad pidiera cambio de abadesa, si el visitador juzgaba que no convenía en absoluto removerla, no debía «absolverla» o «desligarla» de su cargo.[3] Más tarde se fueron fijando plazos precisos. Pueden recordarse casos como los de Aubennes o Perpignan, a los que se refieren sendas bulas pontificias de 1362 (BF VI, 346; VII, 279-280), o el de sor Lombarda de Chavallelis, abadesa de Viviers, citado por la Histoire abregeé (I, 200), cuya reelección es anulada en 1362 por el papa Urbano V, que confirma al mismo tiempo el plazo trienal, vigente ya, según parece, en dicho monasterio. Inocencio VII, en 1405, limitó «al decenio» el mandato, y luego se generalizó el plazo trienal, aunque no sin excepciones, fluctuaciones y resistencias; pues, si bien Eugenio IV alude aún al decenio en 1443, insistieron sobre el trienio, entre otros, los papas Inocencio VIII en 1489, Gregorio XII en 1582, Sixto V en 1587, etc. (BF I, 131ss.). Gubernatis menciona en Orbis Seraphicus (III, 213) la disposición del capítulo de Laval de 1505: «Todos los oficios de las tres órdenes sean trienales». Es hora ya de decir algo sobre los múltiples elementos que integraran en otros tiempos la familia monástica en la Orden de santa Clara. Aun prescindiendo de los llamados «conversos» en la Regla de Urbano IV, que podían ser ya sacerdotes ya laicos, y que se consagraban al monasterio en manos de la abadesa por una especie de pacto feudal, pudiendo dar incluso origen a cierta apariencia de monasterio dúplice, nos encontramos con una variedad notable de especies de religiosas, que reciben denominaciones diversas: coristas, conversas, legas, freilas, beatas, serviciales, hermanas externas, escolanas... Recuérdese que las hermanas externas, previstas tanto por la Regla I, la propia de santa Clara, como por la del papa Urbano IV, fueron suprimidas en 1336 por el papa cisterciense Benedicto XII (AFH 30 (1937), 380ss.); las personas seglares que frecuentemente substituyeron a las «hermanas externas» suprimidas se llamaron «martas» en algunos lugares de Alemania. Pronto, sin embargo, reaparecen en algunos lugares bajo la figura de «freilas» o «beatas», adscritas al servicio del monasterio en múltiples formas, sin excluir ciertas actuaciones fuera de la clausura. En efecto, deben distinguirse por una parte las «beatas» que, independientemente de los monasterios de clausura propiamente dichos, se constituían en comunidades propias o aun vivían aisladas o en grupos pequeños, de las «beatas» asociadas a algún monasterio, y por otra, las monjas no coristas, aunque enclaustradas como las coristas, pero sin voz activa ni pasiva en los capítulos de elecciones desde 1573, las cuales también se llaman «beatas» o «freilas», de las «beatas» no obligadas a la clausura papal y autorizadas a prestar determinados servicios fuera del monasterio y que, de hecho, entran en la actual categoría de hermanas externas o de las «hermanas que sirven fuera del monasterio» de Santa Clara. Ahora bien, en el monasterio de Santa Clara de Belorado, por ejemplo, se conserva un manuscrito que contiene, entre otros ritos, una «Orden para la profesión de las Beatas», según la cual la profesión se hacía «en la grada de abajo», después de la misa del Espíritu Santo, saliendo luego la beata o las beatas con el canto del Te Deum. A las hermanas externas deben equipararse asimismo las «beatas» que el primer obispo y arzobispo de México, Fr. Juan de Zumárraga, quería para sus planes de apostolado junto a las monjas profesas de clausura: «... y en dicho monasterio haya algunas monjas profesas que guarden clausura, y no salgan, con algunas beatas que hayan prometido los votos de la religión y estén a obediencia de Prelado». La distinción entre monjas coristas y conversas, que es de otro orden, se fue fijando poco a poco al impulso de las circunstancias. En un primer momento se distinguen también, es cierto, diversas categorías, como las de «las vírgenes consagradas» y «las demás servidoras de Cristo», además de las «hermanas que sirven fuera del monasterio», que luego se llamarán «serviciales»; pero entre las monjas propiamente dichas no hay más diferencia que la resultante de la capacidad para el rezo o canto del oficio divino, que por lo demás no afecta a la igualdad de derechos. No todas están obligadas al rezo coral del oficio divino, pero todas forman parte del capítulo conventual, ya que entonces no se había introducido ni siquiera la distinción entre votos temporales y votos perpetuos, sino que sólo existía una única profesión, siempre solemne, de votos perpetuos. Pero con la supresión de las hermanas externas y con la admisión en clausura de personas destinadas al servicio de algunas monjas, se originó cierta confusión, ya que la comunidad se veía integrada por monjas propiamente dichas y por una especie de medio-monjas; por lo que el capítulo general de Valladolid, de los frailes menores, decretó en 1573, y lo confirmó en 1612 el capítulo general de Roma, que las monjas no coristas, llamadas conversas o legas o freilas, carecieran de voz activa y pasiva. Añadamos algunas observaciones sobre el título de «monjas» o «moniales». Según el derecho vigente, se llaman «monjas» («moniales» en latín, «monache» y «moniche» en italiano, «nonnen» o «nuns» en las lenguas germánicas), en cuanto se distinguen de las demás especies de religiosas, denominadas simplemente «hermanas» («sorores» en latín, «suore» o «soeurs» en los idiomas neolatinos, «schwestern» o «sisters» en las lenguas germánicas), las personas que pertenecen, no a una simple «congregación» religiosa, sino a una orden regular con profesión de votos solemnes. Las hermanas externas, según dejamos dicho, no son reconocidas como «monjas», no obstante formar parte de la comunidad monástica a la que están adscritas. Las clarisas se clasifican, naturalmente, como «monjas». Se ha de notar, sin embargo, que, de acuerdo con san Francisco, el cual se complacía en llamar «fratres» o «hermanos» a sus seguidores, santa Clara insiste igualmente en titular «sorores» o «hermanas» a sus religiosas, hasta tal punto que la difusión del prefijo «sor», común hoy entre «monjas» y «hermanas», se debe sobre todo, según todas las probabilidades, al influjo de la Orden de santa Clara en la Iglesia. El instituto de las clarisas recibe en la Regla el título de «Ordo Sororum Pauperum», «Orden de las Hermanas Pobres», lo cual no significa que no fueran «monjas», ya que el citado título debe interpretarse en el contexto de la época, y en aquel tiempo sabemos que aún no hay contraposición entre «monjas» y «hermanas». En efecto, no hay inconveniente en que las «monjas» puedan llamarse también «hermanas» o «sorores», si bien parece que en 1219 no todas las «sorores» se llamaban «monjas» en sentido estricto, sino tan sólo las que eran consagradas con el rito de la consagración de las vírgenes, a la que aludiría tanto la Forma vitae, promulgada en 1219 por el cardenal Hugolino, como la Regla aprobada en 1253 por Inocencio IV. «Y si alguna vez -se lee en la Forma vitae de 1219- se le autorizare a algún obispo para celebrar misa dentro con motivo de la bendición de la abadesa o de la consagración de alguna hermana en monja, conténtese con el menor número posible de acompañantes y servidores, y de los más honrados». Y esta cláusula la recoge a la letra santa Clara en su Regla, sin modificar apenas sino el orden de las palabras y la sonoridad del ritmo en el original latino.[4] En todo caso, el nombre de «monialis» aplicado a las monjas era menos antiguo que los de «nonna», «sanctimonialis» y «monacha» o «monicha», y procedía, al parecer, de un cruce entre «monicha» y «sanctimonialis», término este último que en un principio no significó monja profesa incorporada a una comunidad, sino simplemente virgen que hacía profesión de santidad o «sanctimonia», sin que necesariamente hubiera de vivir en un monasterio. Mas la distinción entre las «sorores» no consagradas y las «monjas» consagradas por el obispo debió desaparecer pronto.[5] Por lo que hace a las hermanas externas propiamente dichas, que en 1888 reciben una nueva estructuración por parte de León XIII y para las cuales los Papas Pío XI y Juan XXIII dan nuevos Estatutos en 1931 y 1961, no son consideradas en el derecho actual, ni siquiera en los documentos conciliares, como monjas propiamente dichas («Ecclesiae sanctae», II, 29: «aunque no sean monjas»), si bien se las clasifica como miembros de la familia monástica a que están adscritas. Véase a este respecto el número antes citado del «Ecclesiae sanctae» y los Estatutos promulgados por la Santa Sede en 1961, en los que se determina que las hermanas externas «son miembros de su comunidad y monasterio». También la dote o la falta de dote dio en otros tiempos ocasión a diferencias de clase en la familia monástica. Para nuestro caso baste recordar que la dote o «eleemosyna dotalis», que en nuestro tiempo ha perdido ya su importancia, fue expresamente prohibida por la Regla de san Fructuoso y por varios sínodos de los siglos XI y XII, y aun por el Concilio Lateranense de 1215, por sus posibles concomitancias con pactos simoníacos; pero luego fue tolerada y finalmente prescrita con carácter obligatorio, aunque las clarisas de la Regla I, generalmente, la han considerado no conforme con la observancia de la pobreza franciscana sin rentas ni posesiones. Como conclusión podemos asentar que en la actualidad todas las clarisas de un monasterio, por encima del derecho común, en virtud de la Regla propia aprobada por la Santa Sede, se llaman y son de hecho «sorores» o «hermanas», sin dejar de ser monjas, y sin que entre coristas y no coristas haya más diferencia que la de una diversidad de funciones, que no afecta a la igualdad fundamental de obligaciones y derechos; y también las «hermanas» externas forman parte, como «sorores», de la misma familia monástica, aunque, por la diversidad de vocación y modo de vida, no se les autorice a intervenir sin limitación en el régimen propio y peculiar de las monjas enclaustradas de vida íntegramente contemplativa. * * * N O T A S: [*] Leyenda de santa Clara, 44. Cf. Escritos de santa Clara, BAC, Madrid 1970ss. Las primeras fases de la historia de la Orden de santa Clara quedan suficientemente ilustradas en este volumen de la BAC. [1] Recuérdese que ya desde los primeros tiempos fueron reconocidas las clarisas, en los documentos oficiales, como monjas encerradas por excelencia. Así, en 1225, el arzobispo Settala, al referirse a las de Milán, dice que ordenan su vida «secundum formam vitae Pauperum Dominarum Clausarum in valle Spoleti manentium», «según la forma de vida de las Damas Pobres Enclaustradas que moran en el valle de Espoleto» (AFH 17, 1924, p. 345). Véase también: Escritos de santa Clara, BAC, pp. 212-213; igualmente, el estudio de G. Huyghe: La clôture des moniales dès origines à la fin du XIIIe siècle. Étude historique et juridique, Roubaix, 1944. [2] La superiora plena de un monasterio benedictino se llamaba abadesa, pero también se usaron los términos de Magistra o Prior (más bien que priorissa) en algunos casos. En 1126, en la carta de fundación del monasterio de Nonnenwerth, se dispone: «Non Abbatissa sed Prior vocetur», «No se llame abadesa sino prior». Para el anecdotario de los abusos, baste esta nota de Inocencio III: «Nova quaedam... nostris sunt auribus intimata -escribe el papa a los obispos de Burgos y de Valencia- quod Abbatissae... moniales proprias benedicunt, ipsorumque confessiones criminalium audiunt et, legentes Evangelium, praesumunt publice praedicare» (PL 216, 35b). Respecto a la edad para el cargo, fue el Concilio Tridentino el que exigió los 40 años cumplidos como condición para la elegibilidad al oficio de abadesa. Antes, hubo abadesas aun de 16 años de edad. Gertrudis de Hackeborn fue elegida a la edad de 19 años. Ahora se exigen 30 años de edad y profesión de votos perpetuos. [3] Las normas dadas para los visitadores en 1263 pueden verse en AFH 4 (1911) 81 y 89. Transcribimos algunos puntos: «Nullam absolvas abbatissam -escribe el cardenal Juan Cayetano Orsini al visitador de Toscana Fr. Lotaro- a monasterii sui regimine nisi de consenso et voluntate totius sui conventus vel maioris partis eiusdem; cum consenso tamen totius conventus vel maioris partis ipsius abbatissam absolvere poteris cum secundum Deum videris expedire». En las normas dadas por san Buenaventura se especifica: «Si visitator aliquas abbatissas omnino viderit absolvendas nec aliquatenus tolerandas, si totus conventus vel maior pars conventus assentiat, absolvat easdem, et si non assentiat, eisdem sigillum restituat, et ipsas quasi in suspenso teneat, et causas absolutionis quae ipsum moverint quam citius domino cardinali intimare procuret. Si vero conventus aliquas fortassis absolvendas expetiverit abbatissas et visitatori expedire id nullatenus videatur, non absolvat easdem...». Como complemento, véanse también las normas de visita promulgadas en 1307 por el cardenal Fr. Juan Mincio de Murrovalle, en AFH 13 (1920) 32-33. Es curioso que, aún después de establecido el término trienal del mandato de la abadesa, se haya conservado la costumbre de la renuncia del oficio, que ya no tiene sentido. El Ritual Romano-Seráfico de 1955, p. 437, ordena: «Tunc abbatissa... officio suo renuntiat, cui praeses opportune respondet et ab officio eam absolvit, dicens: Absolvo te ab officio tuo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti». [4] Escritos de santa Clara, BAC, pp. 226 y 273. El texto latino de 1219 dice: «Quod si forte pro benedictione abbatissae vel pro aliqua sorore consecranda in monialem, vel alio etiam modo, concessum alicui episcopo fuerit missam interius aliquando celebrare, quam paucioribus et honestioribus potuerit contentus sit sociis et ministris». El texto de santa Clara es: «Si pro benedictione abbatissae, vel pro aliqua sorore in monialem consecranda, vel alio etiam modo, concessum fuerit alicui episcopo missam interius celebrare, quam paucioribus et honestioribus poterit sit contentus sociis et ministris». Del texto transcrito se deduce que entre las damianitas ya desde la Forma vitae de 1219 se prevé que las «hermanas» pueden recibir la consagración de las vírgenes, y aunque la abadesa puede ser bendecida por el obispo con una bendición que debe interpretarse como constitutiva y que supondría en consecuencia un mandato vitalicio, aunque por otra parte subsista, según la Regla, la posibilidad de que sea removida cuando no se la considera apta para seguir en el cargo. [5] «Sanctimonialis» procede, no de «monialis» y «sancti», sino de «sanctimonia», que es un término formado al estilo de «castimonia», «acrimonia», «parsimonia», «querimonia», «testimonium», etc. «Sanctimoniales», para san Agustín, son las mujeres que por el voto de virginidad aspiran a una vida más santa: «Quae propria et excellentiore sanctitate vírgenes in Ecclesia nominantur, quas etiam usitatiore vocabulo SANCTIMONIALES appellamus». Santa Escolástica, para san Gregorio Magno, es «sanctimonialis femina». San Jerónimo escribe que las vírgenes consagradas se llaman «nonnas» entre los Francos: «Pro ancilla Deo sacrata, quae a Francis NONNA dicitur». San Ildefonso de Toledo es tal vez uno de los primeros escritores que usa el término «monialis» para significar monja, al afirmar, en el año 636, que san Isidoro de Sevilla se distinguió como «doctor et sustentator monachorum et MONIALIUM». En el siglo XIII, Gregorio IX, al transmitir a las damianitas de Pamplona, en 1228, la Forma vitae del nuevo instituto, califica a las nuevas religiosas de «MONJAS pobres reclusas»: «pauperibus MONIALIBUS reclusis». [En Selecciones de Franciscanismo, vol. II, núm. 5 (1973) 135-150] |

|