|

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

VIVENCIA PRIMERA DEL ALMA DE SAN FRANCISCO:

CABALLERO - TROVADOR - JUGLAR

por Enrique Rivera de Ventosa, OFMCap

|

|

«Todo es gracia», confiesa en su hora final el protagonista de la novela de G. Bernanos: Diario de un cura rural. Esto es más de notar por cuanto la pronuncia una conciencia torturada por una de las peores tentaciones: la desesperación. Todo le sale mal al joven cura de Ambricourt. Hasta los niños de su catequesis, con cuya inocencia quería arropar su pena, se ríen de él. «A causa de tu sencillez, le amonestaba el párroco vecino, molestas a todos. Te ven pobre con los pobres. Y todos se burlan de ti». Ch. Moeller, al comentar la compasión que suscita este drama tan cruel, escribe: «Los pobres pertenecen a la estirpe real de Jesucristo y de Francisco de Asís. Son ellos los que salvarán al mundo».[1] No sabemos si san Francisco, cuya silueta espiritual proyecta Ch. Moeller al lado de la de Jesucristo, sintió su alma bajo el peso de la desesperación, cuando va macilento por las calles de su ciudad entre befas e ironías durante los tres años que siguen a su conversión. De seguro que su fervor de neófito converso ahogaba todo posible asalto de tentación tan maléfica. Lo que sí nos consta por relato de Las Florecillas es que fue sometido a la tentación contraria a la desesperación. Tiene varios nombres: presunción, vanidad, suficiencia. Le provoca esta tentación uno de sus íntimos compañeros, fray Maseo. «¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué todo el mundo va en pos de ti?, le pregunta un día fray Maseo. Tú no eres hermoso de cuerpo, no sobresales por la ciencia, no eres noble, y entonces: ¿por qué todo el mundo va en pos de ti?». Gozoso Francisco le responde: «Es que los ojos del Altísimo no han visto entre los pecadores uno más vil, ni más inútil, ni más malvado que yo. Y como no ha hallado sobre la tierra otra creatura peor para realizar la obra maravillosa que se había propuesto, me ha escogido a mí para confundir la nobleza, la grandeza, la fortaleza, la belleza y la sabiduría del mundo, a fin de que quede patente que de Él, y no de creatura alguna proviene toda virtud» (Flor 10). Anotemos el contraste y la correspondencia entre san Francisco y el cura de la novela de Bernanos. Ninguno parece tener cualidades excepcionales. Pero el cura de la novela se siente asaltado por la desesperación porque, debido a sus pocas cualidades, todos le huyen, se alejan, le condenan a vivir en solitario. Francisco, por el contrario, es declarado de valores nulos por fray Maseo. Y sin embargo, atrae, arrastra… ¿No sucumbirá Francisco al demonio de la vanidad? Qué gran lección de vida el que ninguna de las dos conciencias sucumba a su respectiva tentación. Se debe ello a que sobre una y en otra brilla el misterio de Dios, que se resume en esta fórmula: «Todo es gracia». De esta teología vivida por Francisco en su réplica a fray Maseo, es a saber, que Dios le había elegido para mejor mostrar la eficacia de su gracia, partimos ilusionados al intentar acercarnos a la intimidad del Santo. Ahora bien: si es verdad que «todo es gracia», también se deben reconocer los dones naturales como gracia de Dios. Esta realidad viviente aplicada a san Francisco nos la hacen sensible los Tres Compañeros, que le trataron con intimidad. Con complacencia, señalan primero sus cualidades naturales: «Era naturalmente cortés en modales y palabras; según el propósito de su corazón, nunca dijo a nadie palabras injuriosas o torpes; es más, joven juguetón y divertido, se comprometió a no responder a quienes le hablasen de cosas torpes. Por todo esto corrió su fama por toda la provincia, y muchos que le conocían afirmaban que llegaría a ser algo grande» (TC 3). Ahora bien: los Tres Compañeros ven elevado este carácter de Francisco a otro estrato superior. Entonces escriben: «De este nivel de virtudes naturales se eleva a la gracia de poder decirse a sí mismo: "Pues eres generoso y afable con los hombres, de los cuales nada recibes, sino favores transitorios y vanos, justo es que por amor de Dios, que es generosísimo en dar la recompensa, seas también generoso y afable con los pobres"» (TC 3). Este cuadro de naturaleza y gracia que verazmente nos da la silueta de Francisco en su venir a hacerse santo, ha suscitado una doble tendencia en sus numerosos historiadores. Unos han sentido a Francisco inundado por la gracia de Dios a lo largo de su vida. Otros se han atenido a las cualidades naturales, que juzgan geniales en este hombre extraordinario. Típico de los primeros ha sido trocar el alumbramiento de Francisco por la madre Pica en un pequeño Belén franciscano. Los segundos han sido muy amplios en describir su aspecto meramente humano. Con ojo avizor han escrutado aquella alma grande, capaz de arrastrar en pos de sí a otras innumerables. R. Fülöp-Miller, en su obra Santos que conmovieron al mundo, penetra en él por la puerta grande del amor. Pero lo hace exclusivamente desde un desbordante psicologismo. Como éste, han sido muchos los que han hecho de Francisco tema de ensayos psicológicos.[5] Por nuestra parte, en esta larga reflexión hemos querido aunar lo que siempre ha estado unido en la mentalidad franciscana: naturaleza y gracia. Con esto he de advertir: que en Francisco la relación de naturaleza y gracia no fue problema, como el tan acremente discutido en las aulas, sino praxis vital en la que mutuamente se aúnan. Contra escisionismos malsanos, san Francisco actuó comunitariamente sus cualidades naturales y sobrenaturales como dones de Dios. «Todo es gracia». Sin duda, prevalecieron en su vida los dones sobrenaturales. De ellos se hablará en las secciones ulteriores de esta obra. En esta primera queremos preocuparnos de sus grandes vivencias naturales. A estas vivencias hoy las solemos dar el nombre de ideales.[6] Parece un nombre feliz. Con ellas damos a entender aquí que no nos vamos a preocupar tanto de lo temperamental de Francisco cuanto de los ideales que daban aliento y sentido a aquella vida. Múltiples ideales bullían en aquella mente juvenil. Los hemos agrupado en torno al más destacado: el ideal caballeresco. Este ideal se ha desarticulado comúnmente en tres modelos: caballero - trovador - juglar. A veces se los acerca en demasía hasta casi fusionarlos. Pensemos, sin embargo, que desde la historia interna de las ideas en la Edad Media es necesario tener presente su gran diferencia. Nuestro punto de mira para esta diferencia es la actuación caballeresca muy distinta en sus tres ciclos principales: francés, bretón y provenzal.[7] De cada uno de estos ciclos, Francisco asume un rasgo característico. Del ciclo francés, el de Carlomagno, Roldán y demás adalides, la lealtad de servicio hasta el heroísmo. Del ciclo bretón, el del rey Artús y sus caballeros de la Tabla Redonda, la conciencia de que todos los caballeros son iguales en el servicio. Del ciclo provenzal, la manera peculiar de vivir en las «cortes de amor», cuyo objeto primario era la gracia ideal de la mujer amada, que en trueque a lo divino llegará a ser en Francisco Dama Pobreza. Debemos detenernos en describir cada una de estas vertientes del ideal caballeresco, ya que a través de ellas nos será dado percibir lo peculiar y deliciosamente humano del alma de Francisco.

I. LA CABALLERÍA HEROICA DEL CICLO FRANCÉS Con vibración entusiasta simpatiza Francisco con la épica caballeresca del ciclo francés. Lo patentiza al enfrentarse con quienes se preocupan más de saber hablar que de cumplir su quehacer. Contra ellos alega: «El emperador Carlos, Roldán y Oliveros, y todos los capitanes y esforzados caballeros que lucharon de firme contra los infieles, sin perdonarse fatigas ni grandes trabajos, hasta exponerse a la muerte, consiguieron resonantes victorias, dignas de perpetuarse para siempre» (EP 4). Al pronunciar estas palabras Francisco tiene sin duda muy presentes los datos de gesta en torno a la gran figura de Carlomagno. Mas al mentar los nombres de sus más fieles colaboradores da a entender que entre estos cantos tiene preferencia por el más conocido de todos: La Chanson de Roland.[9] La crítica literaria la juzga grandiosa en su rudeza. Se cruza en ella la austeridad y la tragedia. Y rezuma temple imperial a la vez que nacional. Se ha dicho de ella justamente que es el poema cristiano del siglo XI, como lo será, dos siglos después, la Divina Comedia. Y los Autos Sacramentales de Calderón en los días del barroco cristiano. La lectura de la misma pone ante los ojos lo que pudiéramos llamar puntos cardinales de referencia: el emperador - la cristiandad - la traición - la fidelidad. El emperador Carlos, nombrado expresamente por Francisco, es punto cardinal de máximo relieve. Aun en los largos cantos del primero y segundo millar de versos en que menos suena su nombre. Está muy idealizado en el poema. Anótese que si la gran gesta de Roncesvalles acaece el 15 de agosto de 778, Carlos tenía entonces 36 años, pero el poema lo venera como de 200, con larga barba plateada, si bien en pleno vigor juvenil. Tampoco era ya entonces emperador, pues fue coronado en el año 800. Pese con todo, a tales anacronismos, el emperador Carlos viene a ser símbolo del poder humano que preside y defiende la cristiandad. La realidad histórica de esta cristiandad viene a ser el segundo punto cardinal del poema. En éste se la llama chrestiantet. Carlos pronuncia este nombre al exigir al emir sarraceno, cautivado, el que acepte la fe de Cristo. Para Carlos es esta fe lo primero que hay que confesar. También lo último que hay que defender hasta la última gota de sangre. Aplastada en muchas naciones cristianas esta fe por los sarracenos, Carlos tiene conciencia de que es su deber primario combatirlos. Lo hace en España. Pero, al regresar de esta su gesta en defensa de la cristiandad, es cuando la retaguardia de su gran ejército es aniquilada en Roncesvalles. Roldán, por lealtad extrema a su soberano, se retrasa en tocar el cuerno de guerra. Carlos lo oye y regresa ya tarde con su ejército. Llora sobre los cuerpos desangrados y muertos de sus más fieles servidores: Roldán, Oliveros, el arzobispo Turpín, los doce pares y los veinte mil caballeros que les seguían. Debe, sin embargo, cumplir su misión. Persigue al enemigo del nombre cristiano. Lo derrota y regresa con gran triunfo a Francia. Lleva consigo a la reina, esposa del rey moro de Zaragoza. Y ésta se convierte y se bautiza en Aquisgrán. ¿Qué mejor símbolo de la gesta imperial de Carlos? El tercer punto cardinal es la traición de Ganelón. Abre el poema como preámbulo a la tragedia de Roncesvalles y la cierra al ser juzgado éste por el emperador. Es muy de advertir, para penetrar en aspectos peculiares de la moral caballeresca, que Ganelón afirma y reafirma que odiaba a Roldán. Y que por eso planeó el ataque traidor a la retaguardia que éste acaudillaba. Pero niega con temple decidido que fuera traidor. La lealtad y la fidelidad eran virtudes esenciales para los caballeros de la gran hora de Carlomagno.[10] Lo que Francisco asumió de este cuadro épico brevemente resumido lo transparenta san Buenaventura en estas encendidas líneas. Después que, emocionado, ha descrito cómo las llagas sangrantes aparecieron en la carne de Francisco cual emblemas de la fidelidad que había mantenido a Cristo, exclama: «¡Ea, pues, valerosísimo caballero de Cristo, empuña las armas del muy invicto capitán! Defendido con ellas de modo tan insigne, vencerás a todos los adversarios. ¡Enarbola el estandarte del Rey altísimo, a cuya vista cobren valor los combatientes todos del ejército divino!» (LM 13,9). En este pasaje prospecta san Buenaventura a su seráfico Fundador como uno de aquellos fidelísimos servidores del emperador Carlos, que terminamos de mencionar. Pero Francisco no sirve a un emperador. Sirve a Cristo, Rey altísimo, que es mucho más. Y arrastra en pos de él a otros miles caballeros del espíritu. Las Florecillas, con su colorido realista, refieren que el cardenal Hugolino, al ver reunidos en el capítulo de las esteras a cinco mil hermanos, decía entre lágrimas: «¡Verdaderamente este es el campamento y el ejército de los caballeros de Dios!» (Flor 18). Las mismas Florecillas dan a continuación el sermón que dirige Francisco a sus caballeros. Les pide servicio a la Iglesia Romana. En esta Iglesia Francisco concretizaba la cristiandad medieval. No porque las identificara sino porque veía en la Iglesia Romana el órgano rector y responsable de aquélla. Del servicio de Francisco a la Iglesia baste recordar el sueño de Inocencio III, que resume la obra eclesial del mismo. Con sus hombros de pobre evangélico sostiene el gran edificio. Lo defiende, no con las armas como el emperador Carlos, sino con su pobreza evangélica. Reconocemos que la traición, tan presente en La Chanson de Roland, apenas si tiene eco en san Francisco. De sí mismo sentía más bien miedo. Los Tres Compañeros constatan que contra las impugnaciones malignas «el valentísimo caballero de Cristo… oraba con fervor dentro de la cueva para que Dios se dignara encaminar sus pasos». Es que, añaden a continuación, «no había recibido aún la seguridad de mantenerse fiel en el porvenir» (TC 12). Si respecto de sí mismo Francisco se sentía temeroso de llegar a ser fiel a su Señor, toma duras medidas contra quienes se declaraban traidores en su servicio. Frente a toda clase de deslealtad y felonía, Francisco cultiva el ideal caballeresco del culto a la más exigente fidelidad. Vive este culto de fidelidad de un modo especial respecto de la Iglesia, a la que acude en momentos decisivos en busca de protección y a la que sirve con ejemplar desvelo. El título de «sancta Mater Ecclesia», que cariñosamente le otorga, habla mucho de esta su entrañable fidelidad. San Buenaventura recoge su última amonestación, al morir, en la que pide a sus hermanos «fidelidad a la santa Iglesia romana» (LM 14,5). Pero ya en la Regla de 1223, la vigente hasta nuestros días, exige en su última prescripción que la fraternidad tenga un cardenal de la Iglesia que sea su «gobernador, protector y corrector». Funda la motivación de este precepto en la virtud caballeresca de la fidelidad: «Para que, siempre sumisos y sujetos a los pies de la misma santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardemos la pobreza y la humildad, y el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que firmemente prometimos» (2 R 12). Otros dos temas más secundarios es bueno recordar aquí por su posible repercusión en el alma caballeresca de Francisco: las querencias hondas de estos caballeros y la presencia de la mujer. Atestigua estas querencias el poema al relatar la vuelta del ejército de Carlos a su querida patria, reiteradamente llamada aquí, hasta nuestros días: «la dulce Francia».[16] Con rumor doliente, que se oye a quince leguas -así lo narra el poema-, pasan los desfiladeros de Roncesvalles. Y al divisar su tierra remembran a todos sus seres queridos. En sólo este verso queda reflejada esta su querencia: «Ni uno sólo hay que allí de piedad no llore».[17] La crítica literaria ha notado en el poema cierta rudeza que dice bien con las armas y los desfiladeros. Pero no siempre se tiene en cuenta que esta rudeza va unida a sentimientos primarios muy hondos. Los caballeros de La Chanson de Roland esconden un alma de niños que aflora entre yelmos y corazas en momentos de agudo patetismo. Entonces estos recios caballeros lloran, como leemos en el verso citado. Se simpatiza, en verdad, con este lloriqueo infantil de estos caballeros de recio temple heroico. De recordar el momento aquel, ya mentado, en que el emperador Carlos halla muertos a sus mejores paladines. El poema comenta su querencia honda en estos dos versos:

Con sentimientos similares, tan hondos y tan humanos, pinta Celano a los caballeros que siguen a Francisco. Recogemos un momento en que vibran estos sentimientos. El momento elegido es, sin embargo, de contraste. No nos muestra a los caballeros de Francisco unidos en el dolor, sino en la alegría. Así los describe el autorizado biógrafo del Santo, Tomás de Celano: «Cuando se hallaban juntos en algún lugar o cuando, como sucede, topaban unos con otros de camino, allí era de ver el amor espiritual que brotaba entre ellos y cómo difundían un afecto verdadero, superior a todo otro amor. Amor que se manifestaba en castos abrazos, en tiernos afectos, en el ósculo santo, en la conversación agradable, en la risa modesta, en el rostro festivo, en el ojo sencillo, en la actitud humilde, en la lengua benigna, en la respuesta serena. Eran concordes en el ideal, diligentes en el servicio infatigables en las obras» (1 Cel 39). Este es el retrato psíquico-moral de quienes en página inmediata son llamados por el mismo Celano: «obedientísimos caballeros». Un indiscutible paralelismo viene a la mente entre estos caballeros franciscanos en seguimiento de Cristo y los caballeros de la hora heroica, quienes con sus armas y con su sangre defienden a la cristiandad. Ante este feliz contraste entre la caballería terrena de glorias históricas y la caballería espiritual de Francisco y los suyos place recordar un relato del más famoso caballero español, a quien sus contrarios, los sarracenos, apellidaron El Cid. Este relato, trocado en poesía, lo cuenta así la lírica excelsa del poeta de Nicaragua, Rubén Darío. «Descansa de sus fatigas el bravo caballero y sale al campo a gozar del aire en una mañana apacible de primavera. Pasea meditabundo por una senda cuando le detiene un leproso, que le pide una limosna. Frente a frente se hallan el héroe en cien victorias y la viviente carroña que infecta toda convivencia humana. El Cid pretende darle algo de su escarcela. No halla nada. Pero le ofrece la desnuda limosna de su mano, extendiendo su diestra al pobre gafo que llora y comprende. Monta luego El Cid en su caballo. Mas le sale al paso una niña, vestida de inocencia. Le habla así: "Por Dios y por tu Jimena te entrego esta rosa naciente y este laurel muy fresco". El Cid pone sobre su yelmo el regalo de la niña y en lo íntimo de su alma siente un dulzor de miel».[20] Ineludible se hace aquí evocar al caballero Francisco ante el leproso. Repitió, de modo más espiritualizado, el gesto de El Cid. En verdad, aquellos recios caballeros medievales llevaban bajo su atuendo guerrero un alma tierna de niños. Francisco de Asís, todo ternura, transparentaba desde su intimidad gozosa una recia alma de caballero. Muy de comentar también es, dentro de la peculiar mentalidad caballeresca la relación del caballero con la mujer. En las cortes de amor es la «dama». Pero antes, en La Chanson de Roland, es la casta compañera del hombre, como en la mañana de la creación, cuando Dios creó hombre y mujer para que, unidos en amor, fueran germen fecundo de vida. Las palabras que Oliveros dirige a su amigo Roldán, cuando toma conciencia clara de que ambos van a morir por la crueldad del enemigo, transpiran esta afectividad tan honda y entrañable: «Con mi hermana querida Alda ya no yaceréis en íntimo abrazo».[21] Estas palabras tienen su réplica cuando la fidelísima Alda pregunta al emperador Carlos por su Roldán. Éste, para consolarla de que ha muerto, le ofrece la mano de su hijo Luis, el que pasará a la historia como sucesor suyo con el nombre de Ludovico Pío. Parecía una compensación con mayor honra. Pero Alda, en su tierna e irrompible fidelidad, no puede soportar su dolor. Cae muerta a los pies de Carlos.[22] Culmina en este relato la bíblica fidelidad conyugal que atraviesa todo el poema. En un pasaje del mismo se evocan las doncellitas y las «oixurs» de los caballeros.[23] Las doncellitas aludidas son manifiestamente las novias o prometidas de los mismos. No pide especial comentario hecho tan diario y sabido. Pero es debida una reflexión histórica sobre el vocablo «oixurs», ampliamente usado en el francés medieval -traducción del vocablo latino «uxor»-. De lamentar no se tradujera al francés moderno.[24] Pero hay que añadir que tampoco las otras lenguas románicas tienen la réplica del vocablo latino «uxor». El español lo traduce por la versión corriente y fría de «mi mujer». Y por la más delicada de «esposa», que en latín no es más que «prometida», suplantada en el uso corriente por la popularísima «novia» de caprichoso origen etimológico. No merecería la pena detenerse en estos escarceos lingüísticos si no advirtiéramos por ellos un perder primacía el amor conyugal, remansado en el vocablo «uxor», para dar paso al amor idealizado de la mujer, a la que se alaba y canta como «dama» y «señora». Hasta en el mismo Dante parece advertirse este trasvase. En un verso luciente evoca el matrimonio de Francisco con la Pobreza: «privata del primo marito mille cent' anni».[25] Pero no teniendo vocablo para significar que la Pobreza es «uxor» respecto de Francisco, la celebra con el título de «donna», vocablo en alza por lo que toca a la cortesía, pero en baja respecto del amor conyugal. Pese a estas deficiencias inherentes a todo lenguaje place destacar que el matrimonio de Francisco y la Pobreza, cantada por Dante en sus geniales versos, se corresponde con los sencillos relatos de los biógrafos del Santo. Esta boda mística de Francisco exige, por lo mismo, que veamos sus relaciones con la Pobreza, no tanto desde la galantería trovadoresca de las «cortes de amor», cuanto desde la vida conyugal, que transpiran los caballeros de La Chanson de Roland. Sintió Francisco amor conyugal a la Pobreza, a la que se mantuvo fiel hasta la muerte. Otro Roldán, este caballero de Cristo tuvo en la pobreza su fidelísima Alda, que le acompañó hasta el lecho en que muere. Con este atrevido paralelismo cerramos la exposición de las conexiones de Francisco y sus seguidores con los caballeros de la primera hora heroica: del ciclo francés.

II. LOS CABALLEROS DE LA TABLA REDONDA DEL CICLO El gran cantor del ciclo bretón, en el siglo XI, fue Chrétien de Troyes. Es considerado por los críticos literarios como uno de los grandes nombres de la literatura francesa. Para más de uno, el máximo poeta medieval cristiano, anterior a Dante.[26] Hizo tema de sus poemas romanceros las mil leyendas en torno al fabuloso rey Artús y sus caballeros de la Tabla Redonda. Desde las luchas de este rey, en los siglos V-VI, para defender a sus bretones contra los sajones agresivos se va forjando por las exaltadas mentes celtas una serie de leyendas que tienen su centro geográfico en la pequeña y Gran Bretaña. Algunas de estas fantásticas leyendas fueron poetizadas por Chrétien de Troyes. Los poemas de éste popularizaron en los países de Europa las gestas del rey Artús y de sus caballeros, que tanto contribuyeron al espíritu caballeresco medieval. E hicieron, siglos después, que el hidalgo Alonso Quijano el Bueno saliera por los campos de La Mancha trocado en Don Quijote. Parcos son los hagiógrafos de san Francisco en constatar la presencia de esta caballería del ciclo bretón en el mismo. Dejando aparte posibles alusiones, dos textos nos testifican esta presencia. El primero lo hallamos en el Espejo de perfección, que nos refiere cómo san Francisco achica la petulancia de quienes piensan que por sus saberes y su predicación convierten a las almas, cuando en verdad son convertidas por las oraciones y gemidos de los pobres y sencillos hermanos. Para mejor ponderarlos, habla así: «Estos son mis hermanos, caballeros de la Tabla Redonda, que viven ocultos en los desiertos y en los lugares apartados con el fin de dedicarse con más ahínco a la oración y meditación» (EP 72). El segundo texto lo hallamos en la Vida de Fray Gil, narrada en la Crónica de los XXIV Generales. En ella leemos este atestado: «El bienaventurado Francisco, viendo al hermano Gil perfecto en gracia y virtud, preparado y dispuesto a toda obra buena, lo amaba íntimamente y en más de una ocasión decía de él ante los hermanos: Este es mi caballero de la Tabla Redonda».[28] Ambos textos hacen ver que san Francisco percibió plasmadas en los caballeros de la Mesa Redonda dos notas de su propio espíritu caballeresco. La primera es la más patente: la igualdad de todos los caballeros que comulgan en el mismo ideal y que por sentirse iguales se sientan en Tabla Redonda. Este gesto ha quedado en memoria perenne hasta las mesas redondas de nuestros días en torno a las que se discuten incontables proyectos. Hoy esto se nos hace obvio y muy simpático. No era igual en tiempos de san Francisco en que el orden jerárquico era el vigente tanto en la vida eclesial como en el monacato. Ante este orden establecido Francisco toma otro camino y organiza su fraternidad, más en función de servicio que de mando. En la Regla de 1221 prescribe: «Y nadie sea llamado prior, más todos sin excepción llámense hermanos menores» (1 R 6,3). Lo que aquí se prescribe, Francisco lo refrenda con esta amonestación que recoge Tomás de Celano en estos términos: «Quería que la religión fuera lo mismo para pobres e iletrados que para ricos y sabios». Solía decir: «En Dios no hay acepción de personas, y el ministro general de la Religión -que es el Espíritu Santo- se posa igual sobre el pobre y sobre el rico» (2 Cel 193). Indudablemente Francisco veía plasmada esa igualdad de sus caballeros de Cristo a semejanza de los del rey Artús. La segunda nota hace referencia a la actuación de estos caballeros. Contra el brillo y aplauso de la ciencia humana san Francisco piensa en el hermano silencioso, cumpliendo su oculto deber y elevando su plegaria al Padre del que procede todo don. Esto, que ya parece muy claro en el primer texto, se hace transparente en el relato de fray Gil. Francisco pondera al buen hermano. Lo siente impregnado del espíritu caballeresco. Pero es un espíritu de trabajo humilde y silencioso. Para Francisco es el prototipo de sus caballeros de la Tabla Redonda. Así pues: su ideal de igualdad en un trabajo de entrega y servicio Francisco lo vio plasmado en los caballeros bretones del rey Artús. Difícil me parece que de esta caballería asumiera otras notas. Se hallan en verdad muy distanciadas del ideal caballeresco de Francisco. Por lo mismo, no las pudo asumir por no sintonizar con ellas. Para poner más en claro esta diferencia recordamos a dos caballeros de la famosa Tabla Redonda: Lanzarote del Lago y Perceval. Del primero se ha dicho que vivió el hondo contraste de la fidelidad y de la infidelidad. Fiel servidor del rey Artús en sus gestas de caballero, lo traicionaba al mismo tiempo en su intimidad, haciendo adúltera a su mujer Ginebra. Ésta es consciente de lo grave de su delito, pero se complace en él, aunque le repugne. Ante este breve cuadro se advierte muy luego a qué larga distancia nos hallamos de los caballeros de la hora heroica de Carlomagno. Los historiadores anotan que este emperador era centro de referencia de su épica caballería, mientras que el rey Artús viene casi a desaparecer ante el protagonismo de sus caballeros, muy preocupados de dejar renombre por sus hazañas y de cuál de ellos era tenido por mejor dechado de caballero. Mucho peor fue que la infidelidad del caballero servidor ascendiera hasta manchar la cámara nupcial del propio rey. Algo impensable en el leal Roldán y en su fidelísima Alda.[31] Cuán presente se hallaba la egregia figura de Roldán en los caballeros que seguían a Francisco, lo dicen bien estas palabras de fray Gil: «Muchos entran en la religión. Y lo que ésta le pide no lo hacen. Son semejantes a un labriego que quisiera vestirse de las armas de Roldán y no supiera luchar con ellas».[32] Ante la figura de Roldán a Francisco y sus caballeros tenía que hacérseles hasta repugnante la conducta de Lanzarote del Lago, asentando el adulterio en las relaciones confiadas con su rey. Por lo que toca al segundo caballero Perceval es indudable que le rodea un clima muy religioso. Más aún hay que decir. En torno a su figura se fue forjando una de las más bellas leyendas de la tradición cristiana: la del santo Grial. Según esta leyenda, la copa con la que Jesús celebró la Cena Eucarística con sus discípulos sirvió a José de Arimatea para recoger las últimas gotas de sangre vertidas en la cruz. Tras diversas vicisitudes, esta copa fue trasladada a los países de Occidente y ocultada en un monte que nadie sabía dónde se hallaba. De aquí el mito del caballero en busca de lo imposible. Perceval se sintió llamado a esta búsqueda. Canta esta búsqueda Chrétien de Troyes en su poema. Al pasar esta leyenda a Germania, su máximo poeta en la Edad Media, Wolfram von Eschenbach, vio en el caballero Perceval, vertido en Parzival -Parsifal en la ópera de Wagner-, el primer «Gottessucher», el primer «buscador de Dios» de la literatura alemana.[33] Ahora bien, dado que este poeta escribe cuando Francisco es joven soñador, ¿por qué entonces no decir que Francisco fue el heroico caballero del Grial, al hacer de su cuerpo copa bendita que contenía la sangre de sus llagas, como réplica a la sangre de Cristo? Qué bello tema para un sacro Oratorio franciscano. Algún escritor ha querido ver en Francisco al caballero del Grial.[34] Pero los textos franciscanos, sobrios en sus referencias a los caballeros de la Tabla Redonda, son tercamente silenciosos en relacionar a san Francisco con el caballero del Grial. Como justificación de este silencio pudiérase alegar la mezcla y confusión que se da en la famosa leyenda entre sus elementos nórdicos, saturados de magia y superstición, y las verdades claras del sobrenatural cristiano. El crítico literario J. Frappier observa que hay que decidirse ante esta disyuntiva: «Ou bien le Conte du Graal paganise des données chrétiennes, ou bien il christianise des données païennes».[35] De seguro que esta mezcla de paganismo y cristianismo impidió que el alma franciscana se sintiera atraída por tan sugestiva leyenda. Pero, a decir verdad, bien pudiera verse en san Francisco al mejor caballero en busca del santo Grial, por haber hallado la sangre de Cristo en sus propias llagas. Tan bello tema queda abierto.

III. LA CABALLERÍA TROVADORESCA DEL CICLO Vinculamos el arte de los trovadores a Provenza no porque esta región tenga la exclusiva de las «cortes de amor», donde los trovadores contribuyeron con su literatura amorosa al regocijo de las fiestas y torneos caballerescos. Este ambiente festival se extendía por el Mediodía de Francia: Languedoc, Limousin, Aquitania, Gascuña, Tolosa, Auvernia, etc. Se ha mantenido el nombre de Provenza por ser el lenguaje provenzal el más utilizado en aquellos ambientes.[36] Un reflejo de esta situación lo percibimos en san Francisco. De él escribe A. Fortini: «Francisco había demostrado desde los primeros años tan perfecto conocimiento de la lengua y del nuevo arte de los trovadores que, según más de un historiador, este fue el motivo, y no el designio paterno de hacerlo un modelo de buen comerciante a estilo francés, lo que movió a la gente a cambiarle el nombre en el de "Francesco" -Francisco-. "Hasta alguno vio un signo particular de la gracia en su facilidad de hacer suya la forma y el espíritu de la lengua provenzal"».[37] Justificado por lo dicho que hablemos aquí del ciclo provenzal de caballería, que los trovadores ensalzaron con sus cantos, interesa tener una perspectiva histórica de este período para comprender mejor lo que de este ambiente trovadoresco asumió san Francisco. J. Ortega y Gasset, muy dado a proponer perspectivas históricas, ofrece la de este período en una síntesis que merece nuestra reflexión. Lo hace en estos términos: «Aun no se ha situado en su debido rango histórico esta cultura de la "cortesía" que florece en el siglo XII y que es, a mi juicio, uno de los hechos decisivos en la civilización occidental. De la "cortesía" salieron san Francisco y Dante, la corte papal de Avignon y el Renacimiento; en pos del cual se apresura toda la cultura moderna. Y esta gigantesca cosecha procede íntegra de la audacia genial con que unas damas de Provenza afirmaron una nueva actitud ante la vida… La primera Edad Media es como el varón, toda exceso. La lei de cortezia proclama el nuevo imperio de la "mesura", que es el elemento donde alienta la femineidad».[38] Es para estar de acuerdo con la perspectiva de Ortega y Gasset, cuando ve en la «cortesía» de las «cortes de amor» el momento inicial de un impulso hacia la exaltación de lo femenino que llega hasta el momento actual. También está en lo justo al señalar el deslizamiento de la caballería varonil de la primera hora épica a la «lei de la cortezia», que preside la caballería trovadoresca, en la que no es el servicio al emperador sino el canto a la dama querida el tema preferente. No era de citar este pasaje de Ortega si no mencionara a san Francisco y viera en él una secuencia -a su modo- de lo que se vivía en las «cortes de amor». Una ingente cantidad de comentarios a san Francisco trovador parecen dar motivo justificado a Ortega. Y sin embargo, no parece justificada esta interpretación por parecernos que históricamente falsifica la honda relación vivencial de san Francisco con la Pobreza. Es de notar como punto de partida de nuestro razonamiento, que el amor cortés es un amor extraño al pensamiento bíblico. Dos notas son esenciales al amor cortés: la exaltación por su gracia femenina de la mujer amada por el caballero; y el desentenderse del matrimonio en su doble exigencia de fidelidad en el amor y de fecundidad en los hijos. Ante estas dos notas del amor cortés advertimos que el amor bíblico de hombre y mujer es un amor esencialmente ordenado por el Creador a la finalidad procreadora. La exaltación de la femineidad en sí misma no tiene relieve en la literatura bíblica. Y no se alegue en contra el idílico Cantar de los Cantares, pues refrenda nuestro aserto. Todos los requiebros mutuos que leemos en el mismo son preámbulo del abrazo conyugal, fuente de vida. Por eso ha podido ser interpretado este libro como un canto al religioso matrimonio de Dios con su pueblo. Y no en vano nuestros místicos, que describen con regusto moroso el matrimonio del alma con Dios, han citado y comentado hasta la saciedad tan bello epitalamio. Y no es que la mentalidad bíblica se oponga a la exaltación de la belleza femenina. Siempre la ve como un don de Dios. Pero sucede que estos elogios y alabanzas son algo muy secundario ante la obra creadora del amor conyugal, cooperando a la obra divina de transmitir la vida. Tampoco es nada contrario, más bien conforme al amor conyugal, que cuando se inicia el noviazgo la pareja feliz utilice el floreo trovadoresco para expresar el dichoso sentimiento que la embarga. Esta perspectiva histórica sobre el amor cortés da pie al juicio que sobre el mismo formula el crítico literario Henri Davenson: «Amoral, inmoral, contraire aux enseignements de Dieu et de l'Eglise… ce n'est pas chrétien, c'est certainement antichrétien».[39] Es duro este juicio. Sin embargo fundado. Hasta en la Encyclopedia Americana podemos leer este certero aserto sobre el antibíblico amor cortés: «Courtly love was alien to marriage, because love had to be freely give».[40] Una anécdota referida por Celano nos introduce de lleno en el ambiente trovadoresco de Francisco. Refiere que después que éste oye la admonición nocturna de Spoleto, renuncia a su ida a la Pulla. Y lo que es más: a su ideal caballeresco en lo que tenía de meramente humano. Se reconcentra entonces sobre sí mismo a la espera de que Dios le muestre el nuevo camino que ha de seguir. A sus amigos habla de la búsqueda de un tesoro escondido y de que pensaba llevar a cabo nobles y grandes gestas.[41] «Quienes le oían, escribe Celano textualmente, pensaban que trataba de tomar esposa, y por eso le preguntaban: "¿Pretendes casarte, Francisco?". A lo que respondía: "Me casaré con una mujer la más noble y bella que jamás hayáis visto, y que superará a todas por su presencia. Entre todas descollará por su sabiduría"» (1 Cel 7). Tienta el interpretar este pasaje desde la erótica caballeresca. Y sin embargo, es la erótica bíblica del amor conyugal la que se nos muestra en primer plano. Ya en su momento primero Francisco no sólo se siente ligado a la Pobreza porque la ha idealizado en sus perfecciones. Quiere casarse con ella. De nuevo vienen a la mente los potentes versos del terceto de Dante:

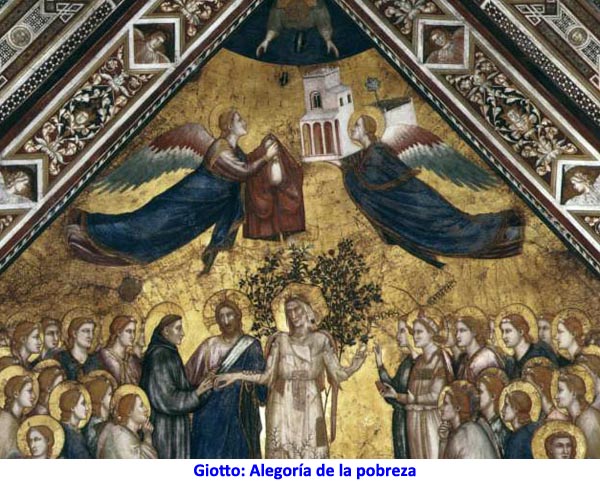

Con toda verdad una guía histórico-artística de Asís, ante el fresco de las Bodas de Francisco con la Pobreza, pintado por Giotto para la iglesia inferior de la Basílica del Santo, escribe: «Maravigliosa allegoria digna sorella dei versi di Dante».[44] Esta evocación de la plástica sentimental de Giotto y de la expresión verbal de Dante, hablan muy alto de que la relación de Francisco con la Pobreza no fue la de un trovador que ensalza de mil modos a la mujer amada, pero que rehuye el vínculo conyugal fiel y fecundo. En verdad, con este vínculo sacro se unió Francisco: en fidelidad hasta la muerte; en fecundidad de innumerables hijos. Que san Francisco fue fiel a la Pobreza hasta el final, lo hacen patente estas palabras de su biógrafo Celano, al comentar el gesto del mismo en su lecho de muerte: «El Santo se goza y exterioriza el júbilo del corazón, porque ve que ha guardado fidelidad hasta el fin a la dama Pobreza. El no querer tener, ni siquiera al fin de su vida, hábito propio, sino prestado, lo hacía por el celo de la pobreza» (2 Cel 215). Ante la prolífera fecundidad que siente en torno a sí, san Francisco rezuma entusiasmo cuando replica a los hermanos que se acobardan por ser menguados y pocos: «Confortaos, carísimos, y alegraos en el Señor; no os entristezcáis al veros tan pocos; ni os asuste mi simplicidad ni la vuestra, porque, como me ha mostrado en verdad el Señor, Dios nos hará crecer en gran multitud y nos propagará hasta los confines de la tierra» (1 Cel 27). Medio año antes de su muerte, en el llamado Testamento de Siena, consciente de esta su gran fecundidad, manda al que le hacía de secretario: «Escribe cómo bendigo a todos mis hermanos, a los que están en la Religión y a los que han de venir hasta la consumación del siglo». Ante esta unión conyugal, fiel y fecunda, de san Francisco con la Pobreza volvemos a repetir que hay que eliminar toda confusión entre el amor cortés, extraño al matrimonio, y el amor conyugal de profunda raigambre bíblica. Las lenguas románicas han contribuido a esta confusión por carecer de la traducción directa del vocablo latino «uxor», vertido pobremente en el usual «mi mujer», «la mia moglie», «ma femme», pese a su exaltación galante en «señora», «dame», «donna / madonna». Una visión realista de la vivencia psicológica y teológica del amor de san Francisco a la Pobreza transpira amor conyugal. Para Francisco la Pobreza fue verdadera y legítima «uxor». Réplica femínea del «marito» de Dante.[48] Sólo, pues, de un modo parcial es histórica la descripción del ambiente trovadoresco, tal como lo expone A. Fortini: «Anche questa poesia provenzale… altro no è che l'esaltazione della perfetta vita cavalleresca, la quale canta su tre motivi principali: l'amore della donna, la gioia della vita, lo splendore della primavera».[49] Puede sugestionar esta descripción. Pero adviértase que no se hace alusión a la vida conyugal, esencial a la relación de Francisco y la Pobreza. De todo ello debe concluirse que Francisco tomó de los trovadores expresiones amorosas, entusiasmo y alegría, decires, cantares y gestos. Pero en el momento crucial de su vida los deja cantando al «eterno femenino», mientras que él se une conyugalmente -y con no menos canto y alegría- a su altísima y amadísima Pobreza. En este enmarque histórico se lee con fruición el último capítulo de la obra de H. Felder, El caballero de Cristo Francisco de Asís. Describe morosamente las notas de Francisco trovador: la jovialidad alegre que transfigura su vida, mostrándola siempre en alza hasta en los momentos de mayor abatimiento espiritual. Su amor al canto y a la música que motiva venga un ángel del cielo a tocarle el violín. El ser poeta por su vida trocada en poema y por sus versos, pocos pero genialmente iluminados. Resume H. Felder su visión trovadoresca de Francisco en este juicio de J. Görres, quien puso su sensibilidad romántica en contacto con san Francisco: «Con la corona de poeta tenía asegurado el amor de la belleza. Pero si era un poeta nato, mucho antes había nacido para santo».[50] Hasta la santidad nos lleva el trovador Francisco. Pero no ha de olvidarse nunca que si Francisco va a la santidad, cantando como un trovador, hace siempre este camino de la mano de la Pobreza, cuya bendición nupcial presidió el mismo Jesús, según nos lo hace ver el recordado fresco de Giotto.

IV. ¿SAN FRANCISCO JUGLAR? Se ha respondido mil veces en sentido afirmativo. Y sin embargo nos parece que la respuesta debe ser muy matizada. Comencemos por advertir que el juglar queda históricamente definido por ser el eterno repetidor de lo que es incapaz de crear. Los griegos le llamaron rapsoda. Los medievales, juglar. Hoy son recitadores de versos ajenos. En todo caso se trata de sujetos sin posibilidad creadora, pero que han puesto sus modestos dones en repetir las canciones en boga, para alegrar las fiestas y contribuir al común regocijo. En sus mejores momentos el juglar ha aligerado la pesadez de la vida con sus recitales y sus gracias. En los peores, se ha rebajado a proferir bufonadas, por las que se ha trocado en histrión reído y burlado. La semejanza y diferencia entre trovadores y juglares están puestas en relieve por H. Felder en estos términos: «Eran (los trovadores) a la vez poetas, compositores, cantores y recitadores. Sin embargo prestaban a veces sus canciones a músicos ambulantes (juglares), quienes además procuraban divertir a su auditorio como versificadores y bufones».[51] Ahora es muy de notar que entre los seguidores de san Francisco hallamos un auténtico trovador, fray Pacífico, y también un auténtico juglar, fray Junípero. De los dos damos su respectiva semblanza para poner en mejor relieve la de san Francisco. De fray Pacífico nos informan de modo muy preciso los hagiógrafos del Santo. Sus referencias hacen notar que fray Pacífico pertenecía a la típica clase de trovadores de las cortes de amor, quienes, sin miramiento a la moral cristiana, celebraban con sus versos los encantos de la belleza femenina. Tuvo éxito en sus canciones. Fue llamado «rey de los versos». Y hasta llegó a ser coronado faustamente por el emperador Otón IV. Afortunadamente para él se topó con san Francisco en una de las fiestas en que, cerca de San Severino, intervinieron ambos. Predica Francisco desde lo alto del altar. El poeta lo escuchaba con inquietud creciente. Luego habla aparte con el santo quien le amonesta amablemente, haciéndole ver la vanidad de las honras mundanas, al mismo tiempo que le conmina los severos juicios de Dios por su conducta. Con decisión responde entonces al Santo: «¿Para qué más palabra? Vayamos a los hechos. Sácame de entre los hombres y devuélveme a mi Dios». Al día siguiente, el Santo le vistió el hábito. «Por haber sido devuelto a la paz del Señor, le pone el nombre de hermano Pacífico» (2 Cel 106). Con este nombre pasa a la historia franciscana. Ésta nos hace saber que Francisco lo eligió para dirigir la primera expedición de sus hijos a Francia. Allí fray Pacífico funda conventos, llegando a ser Hermano Ministro de la Provincia que en aquella nación se organiza. Pero seguía sintiendo el álito del trovador, aunque vuelto a lo divino. Esto motivó que, hallándose enfermo y afligido Francisco, éste ruega a fray Pacífico que entone una de sus mejores canciones para aliviarle en su dolor. Fray Pacífico tuvo, con todo, mucho reparo. Temía que una mala interpretación juzgara su canto como una vuelta a sus antiguos devaneos. Pero Dios mismo intervino para compensar la negativa del trovador humano. Un ángel etéreo vino con su violín a trovar una canción del cielo para alivio del Santo que tanto sufría en la tierra. Todo lo cual nos habla de que el canto trovadoresco, purificado de escorias y vertido a lo divino, podía impregnar lo íntimo del alma franciscana (2 Cel 126). Del juglar fray Junípero da una apretada y multicolor biografía A. Fortini. Viene a ser un resumen de las chocantes hazañas de aquel a quien llama el crítico M. Menéndez Pelayo: «Ingeniosísimo fray Junípero, cuyas simplicidades, rebosando de santa alegría, forman el ingenuo entremés a lo divino de la leyenda franciscana». Pero más que el relato de sus hazañas, mil veces reídas y puestas en caricatura, con lo que su figura de juglar roza a veces con la de bufón, interesa poner en relieve el título que le dio santa Clara moribunda: «egregius Domini jaculator». A este «egregio saetero divino» pregunta la Santa si tiene alguna nueva jaculatoria, presta a lanzarla al Señor. Al instante, desde lo hondo de su ardiente pecho, fray Junípero abre sus labios para hacer que broten de ellos sus dichos de chispa llameante, como hace saber el encendido relato de la Leyenda. Tal relato tiene por epílogo esta sencilla observación: «La Santa recibe un gran consuelo en las parábolas -¿dichos o cantos?- de fray Junípero» (LCl 45). Indudablemente, este fray Junípero de la Leyenda de Santa Clara se halla mucho más cerca del ambiente trovadoresco a lo divino que el usual fray Junípero, el de sus comentadas extravagancias. San Francisco quiso tener todo un bosque de hermanos, como el bueno de fray Junípero. Ponderaba su sencillez y humildad, verdaderamente franciscanas. Pero también lo pudo decir por la entusiasta alegría que lo incitaba a cantar encendidas saetas en honor del Señor, comportándose como juglar a lo divino. No ha sido este aspecto muy subrayado. Pero debe tenerse muy presente a la hora de hacer parangones y precisar matices respecto de los juglares. Ante esta silueta estilizada del trovador fray Pacífico y del juglar fray Junípero puede constatarse que Francisco fue ante Dios lo uno y lo otro. Fue trovador de Dios cuando hacía brotar de su corazón llagado el Canto de las Creaturas para alabanza perenne del Creador de ellas. Con el fin de irlas cantando por el mundo busca juglares en sus hermanos -él mismo será uno más-, quienes las van repitiendo después de hacer oír su predicación al pueblo. Para tan excelso cometido Francisco piensa que fray Pacífico, maestro de cantores, será un excelente director de este orfeón seráfico. En este enmarque de predicación, canto y fiesta, nos hacemos cargo del momento cumbre del informe que nos da el Espejo de perfección: «Deseaba (Francisco) que quien mejor pudiera predicar entre ellos, predicase primero al pueblo y después cantaran todos juntos las alabanzas del Señor, como juglares de Dios. Quería que después de predicar las alabanzas el predicador dijera al pueblo: "Nosotros somos juglares del Señor, y esperamos vuestra remuneración, es decir, que permanezcáis en verdadera penitencia". Y añadía el bienaventurado Francisco: "¿Pues qué son los siervos de Dios sino unos juglares que deben levantar y mover los corazones de los hombres hacia la alegría espiritual?"» (EP 100). Estas palabras de Francisco definen con precisión en qué sentido se llamaba a sí mismo «juglar de Dios». Y se lo aplicaba igualmente a sus hermanos. Frente a la abertura horizontal a los otros, que predomina en la figura del «juglar» a lo largo de los siglos, y que halla en el ocurrente Junípero una muestra ejemplar, Francisco vive su juglaridad en actitud vertical, cara a Dios, de quien se considera un cantor que repite los salmos e himnos bíblicos para alabar su gloria y para acrecer la sana y santa alegría del pueblo cristiano. Lo mismo pedía a sus hermanos. Que canten, como juglares de Dios, las alabanzas divinas. Y que lleven al pueblo cristiano esa alegría espiritual que debiera venir a ser, en cuanto ello es viable, un trasunto anticipado del cielo en la tierra. Este trasunto lo plasmó el pintor Murillo en su cuadro de la Porciúncula. Tan reconciliado queda el cielo con la tierra por la celeste indulgencia, que la tierra se ve inundada por los ángeles del cielo y ya no produce espinas sino rosas. Esta teología bien pudiera llegar a ser realidad de nuestro diario vivir. El canto del juglar divino sería entonces su música de fondo. * * * Hemos intentado en el análisis de la primera vivencia del alma de san Francisco: penetrar en el lado natural de su grandeza. «Todo es gracia» cuanto hay en el hombre. Este fue nuestro inicial punto de partida. Pero anotábamos que el don divino de la gracia no merma en modo alguno el vigor de la naturaleza, cuyas dotes el alma asume y fortifica. Esto acaeció en Francisco. Sus dotes naturales las puso en tensión y en relieve su ideal caballeresco. Este ideal caballeresco lo mantuvo Francisco durante toda su vida. Desde el momento de su conversión, en que empieza a ser caballero de Cristo, hasta el final de sus días en que declara haber sido fiel a este ideal, el alma de Francisco estuvo inundada de las cualidades valiosas, inherentes al ideal caballeresco, uno de los más preclaros que ha intentado realizar el hombre en los mejores momentos de su historia. Para aclaración y complemento de esta primera reflexión sobre el alma de san Francisco parece muy oportuno discutir un estudio muy reflexivo en el que se ha querido mostrar que el ideal caballeresco da la clave para descifrar lo mejor del alma de san Francisco. Nos referimos a la obra de L. Casutt, L'eredità di S. Francesco. Riesame della sua spiritualità.[56] En verdad, la obra tiene atisbos muy certeros. Pero está pensada bajo el signo de la unilateralidad. Ésta ya se muestra cuando el ideal caballeresco de Francisco lo restringe casi exclusivamente al encarnado en la caballería heroica de la primera hora. Pero apenas si tiene en cuenta el ideal caballeresco tal como lo siente y vive el trovador en sus cantos y reproduce a su manera el juglar. Esta restricción nos muestra empobrecida el alma de san Francisco. Tiene un temple heroico como los grandes caballeros del emperador Carlos. Pero es igualmente delicada en la sublimación del ideal femenino de los trovadores por su amor a la Pobreza, su dama, «uxor» para él, por tener su amor un sentido nupcial. También el alma de Francisco está impregnada de sana y santa alegría por sentirse en todo momento «Juglar de Dios». Por otra parte parece desorbitado el intento de delinear las peculiares virtudes de la espiritualidad franciscana desde su praxis caballeresca. Y más en concreto, desde la relación, hasta llegar casi a la identidad, de caballo y caballero. Con moroso regusto se detiene en describir esta relación. Y ve en ella el modelo que tiene ante sí Francisco para formar a sus hermanos en el espíritu de fraternal colaboración. Esta visión unilateral de la educación franciscana se radicaliza en este aserto: «Egli (Francesco) derivò il suo ideale… dalla idea cavalleresca dominante al suo tempo e sotto l'influsso delle correnti civili e sociali, alle cuali conferì nuova forma con la sua imitazione di Cristo».[57] En sentido inverso al que aquí se señala debería, al parecer, entenderse la relación que estuvo vigente en el alma de san Francisco entre el ideal caballeresco y su imitación de Cristo. No es la imitación de Cristo una forma ulterior al ideal caballeresco. Es el ideal caballeresco el que recibe forma cristiana al ser asumido e incorporado por Francisco a la realización de su seguimiento de Cristo. Lamentamos la tendencia de psicologizar a san Francisco, por quererlo interpretar preferentemente desde sus cualidades humanas. Pero es de lamentar que L. Casutt, cultivador de la espiritualidad franciscana, haya sucumbido a esta tentación desde la atrayente historia de la caballería medieval. Al principio de su obra recuerda el estudio del teólogo, más tarde cardenal, Urs von Balthasar sobre santa Teresa del Niño Jesús. Pero no advierte que la clave de esta santidad se halla en que esta alma cándida vivió de modo transparente esta verdad evangélica: «Si no os hiciereis como niños…». De modo semejante hay que penetrar en lo más íntimo del alma de Francisco. Pero L. Casutt ha subrayado tanto su aspecto humano, visto a plena luz en el ideal caballeresco, que la llamada de Cristo y la acción de la gracia quedan demasiado en penumbra. Y sin embargo, esto es lo más importante y decisivo a la hora de acercarnos al alma del gran Santo. Es esto lo que desearíamos poder columbrar en nuestras reflexiones ulteriores.

N O T A S: [1] Ch. Moeller, Literatura del siglo XX y Cristianismo, trad. esp., 6.ª ed., Ed. Gredos, Madrid 1966, I, p. 478. [5] R. Füllop-Miller, Santos que conmovieron al mundo, trad. esp., Espasa-Calpe, Madrid 1946. Francisco el santo del amor, pp. 157-269. (La misma ed. ha publicado esta sección de la obra en tirada aparte, Colección Austral, n. 930, 3.ª ed. 1967). Un intento prematuro de aunar las cualidades naturales y sobrenaturales de san Francisco lo ofrece Miquel D'Esplugues, La vera efigie del Poverello. Ed. Franciscana, Barcelona 1927. [6] Con sentido histórico más que de penetración psicológica ha escrito Hilarin Felder, Die Ideale des hl. Franziskus von Assisi. 2 Aufl., Paderborn 1924. (Traducción española de Policarpo de Iráizoz: Los ideales de san Francisco de Asís. Buenos Aires, Ed. Desclée de Brouwer, 1948). [7] Adoptamos esta división por creerla fundada dentro de las múltiples opiniones de los historiadores. Más tarde, se precisará en el texto la amplitud geográfica de lo «provenzal». [9] Muy a mano he tenido la edición de Luis Cortés López, El cantar de Roldán. Edición del ms. de Oxford, versión española, notas y apéndices, Salamanca 1975. [10] El lector advierte que estos datos los tomamos de los momentos cumbres del poema. [16] La Chanson de Roland, v. 702 y 705. [17] La Chanson de Roland, v. 822: «Cel nen i ad ki de pitet ne plurt». [18] La Chanson de Roland, v. 2.907-8: «Cent milie Franc en unt si grant dulur. Nen i ad ki durement ne plurt». [20] Rubén Darío, Cosas del Cid. Poesías completas. 10.ª ed., Aguilar, Madrid 1967, pp. 606-7. [21] La Chanson de Roland, v. 1.720-1. [22] La Chanson de Roland, v. 3.720. [23] La Chanson de Roland, v. 820-1: «Dunc lur remembret des fius o des honurs, e des pulcele e des gentils oixurs». («Entonces se remembran de sus feudos y honores y de las doncellitas y sus mujeres nobles»). [24] L. Cortés Vázquez en nota al texto de su edición citada de La Chanson...: El cantar de Roldán. Edición del ms. de Oxford, versión española, notas y apéndices, Salamanca 1975. p. 87. [25] Dante, La divina commedia. Parad. XI, v. 64. [26] Chrétien de Troyes, Le roman de Perceval ou le Conte du Grial, París 1959. Le chevalier de la charrette, París 1958. Cf. J. Frappier, Chrétien de Troyes. Nouv. édition revue, París 1957. [28] Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum. Vita fratis Aegidii en Analecta Franciscana, III, p. 78. [31] Nos remitimos a la segunda obra citada de Chrétien de Troyes, Le chevalier de la charrette, París 1958. [32] Dicta B. Aegidii Assisiensis, Quaracchi 1905, p. 63. [33] Cf. Alois Wolf, Christliche Literatur des Mittelalters. Aschaffenburg 1958, pp. 91-123. [34] H. Felder, El caballero de Cristo. Francisco de Asís, trad. de P. de Iráizoz. Ed. Franciscana, Barcelona 1957, p. 105: «Alababa (Francisco) la bondad del Altísimo, que les había concedido el tesoro del santo Grial: "Dama Pobreza"». [35] J. Frappier, Chrétien de Troyes. Nouv. édition revue, París 1957, p. 203. [36] Cf. Martín de Riquer, Los trovadores. Historia, literatura y textos. 2 vols., Ariel, Barcelona 1975. [37] Arnaldo Fortini, Nova vita di San Francesco. S. Marta degli Angeli, Assisi 1959, vol. I, parte I, p. 174. [38] J. Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor. Epilogo al libro «De Francesco a Beatrice» (autora Victoria Ocampo). Revista de Occidente, «El Arquero», Madrid 1966, p. 16. [39] Henri Davenson, Les Troubadours. Ed. du Seuil, París 1961, p. 180. [40] The Encyclopedia Americana. Internat. Edition, 1976, vol. 2, p. 410. [41] Denis de Rougemont ha realizado este contraste en sus estudios sobre la cultura occidental por vincular el amor cortés con el amor-éros y el matrimonio con el amor-ágape. Merece este gran tema ulteriores estudios. [43] Dante, La divina commedia. Parad. XI, v. 64-66. [44] Giovanni Errani, Assisi. Guida storico-artistica, Bologna 1949, p. 69. [48] Siente el problema sin hallar plena solución M. Damiata, al hacer la traducción de Ubertino da Casale: «Vorremmo solo avvertire che nella traduzione noi parliamo di Signora povertà, e non di Madonna o Donna Povertà, tentativo di togliere a quella figura la vaghezza che un'interpretazione un pó romantica e un pó oleografica vi ha deposto» (Studi Francescani 90, 1993, p. 14). [49] Arnaldo Fortini, Nova vita di San Francesco. S. Marta degli Angeli, Assisi 1959, vol. I, parte I, p. 173. [50] H. Felder, El caballero de Cristo. Francisco de Asís, trad. de P. de Iráizoz. Ed. Franciscana, Barcelona 1957, pp. 122-123. [51] H. Felder, El caballero de Cristo. Francisco de Asís, trad. de P. de Iráizoz. Ed. Franciscana, Barcelona 1957, p. 16. [56] L. Casutt, L'eredità di S. Francesco. Riesame della sua spiritualità. Ediz. T.O.F., Roma 1952. [Trad.: La herencia de un gran corazón. Estudios sobre espiritualidad franciscana. Barcelona, Ed. Franciscana, 1962, 190 pp.]. [57] L. Casutt, L'eredità di S. Francesco. Riesame della sua spiritualità. Ediz. T.O.F., Roma 1952, p. 167. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XXIII, núm. 68 (1994) 291-311] |

|