|

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

LA ORDEN FRANCISCANA DE PENITENCIA

A LA LUZ DE LAS FUENTES BIOGRÁFICAS DEL SIGLO XIII

por Octaviano Schmucki, OFMCap

|

|

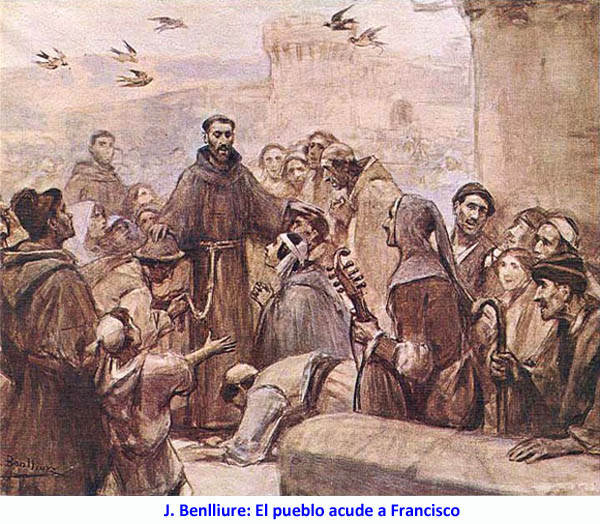

La celebración del VII centenario de la aprobación de la Regla de la Tercera Orden, con la bula Supra Montem, de Nicolás IV,[1] nos brinda la ocasión de echar una mirada retrospectiva a la problemática histórica, estudiada por varios autores, sobre si Francisco fundó una Orden de Penitencia y, en caso afirmativo, qué relación existió entre uno y otra.[2] Naturalmente en el espacio limitado de una conferencia no puede tratarse toda la problemática. Como ya traté el tema en 1972, en el primer Congreso de la Tercera Orden, celebrado en Asís, aquí me limito a analizar sólo los testimonios que aparecen en las fuentes biográficas de san Francisco escritas en el siglo XIII.[3]

I. TESTIMONIOS DE LAS FUENTES FRANCISCANAS, Cuando se emplean los testimonios hagiográficos de la Edad Media deben evitarse cuidadosamente dos extremos: por una parte, no hay que aceptarlos sin una crítica y un análisis previos; por otra, negarles en bloque todo valor testimonial sería ceder a prejuicios. Quien usa con criterio equilibrado los textos de las fuentes, escritas hace muchos siglos, procurará descubrir su esencia, liberándola de su revestimiento literario. Las personas algo familiarizadas con la gran cantidad de literatura primitiva existente sobre san Francisco, son conscientes de la fuerte tendencia edificante y devocional de estas obras, del distinto contexto vital de cada una de las fuentes, de la incesante y creciente tendencia a idealizar la figura de Francisco, después de su canonización, desvinculándola del tiempo en que vivió.[4] 1. El primer testimonio, tanto desde el punto de vista cronológico como por su importancia, se encuentra en la Vida primera de Tomás de Celano, escrita en 1228-1229. Hablando de la eficaz predicación del Santo, cuyos resultados ensalza Celano con grandes elogios, escribe:

En este relato llama la atención la impresionante riqueza de imágenes, casi barroca para nuestra manera moderna de expresarnos, y la gradación hiperbólica de las expresiones. En la medida en que el contexto biográfico permite un orden cronológico, este relato hay que colocarlo después de la aprobación verbal de la forma de vida evangélica de la primitiva fraternidad franciscana, concedida en 1209 por el papa Inocencio III. Contra su costumbre de remitir a las nuevas órdenes religiosas que solicitaban la aprobación oficial a las instituciones religiosas ya existentes, el papa le reconoció a la fraternidad franciscana, bien es verdad que oralmente y a prueba, el rango de «religio».[5] Y el Poverello, haciendo uso de la autorización que el papa les había concedido a él y a sus compañeros, predicó a todos la penitencia.

Lo que más nos interesa en este informe biográfico es, incluso si se rebajan los superlativos empleados por Celano y se los reduce a positivos, la extraordinaria fuerza de irradiación espiritual que brotaba de la exhortación a la penitencia proclamada por el predicador itinerante Francisco. Movidos por la gracia, muchos fieles, tanto de las capas superiores como de las inferiores de la sociedad («nobles y plebeyos»), clérigos y laicos, se sienten tocados por su palabra y llamados a la conversión moral.[6] Y le ruegan encarecidamente poder servir a Dios bajo su dirección espiritual y su enseñanza. Ése es, efectivamente, el sentido de la expresión cupientes sub eius disciplina et magisterio militare, «deseosos de militar siempre bajo su dirección y magisterio».[7] Según este testimonio de Celano, el Poverello no sólo no se sustrajo a la petición de aquellos laicos llenos de inquietudes religiosas, sino que los instruyó y les atendió evangélicamente con tanta intensidad que el biógrafo compara su vida virtuosa con un jardín de flores copiosamente regado por la lluvia. Celano califica al Santo de artista en el campo espiritual, pues con su forma de vida, con su regla y con su magisterio[8] realizó en la Iglesia una reforma radical en personas de uno y otro sexo. La breve frase et trina triumphat militia salvandorum, «triunfe la triple milicia de los que se han de salvar», una formulación típicamente medieval con la que se expresa la citada reforma franciscana de la Iglesia, y que abarca a fieles de uno y otro sexo, ha recibido distintas interpretaciones. Según Giovanna Casagrande, la «triple milicia» es un topos literario con elementos simbólicos; esta expresión no se referiría a una Orden de laicos fundada por Francisco, sino a las tres categorías de personas que componen la Iglesia: los clérigos, los religiosos y los laicos.[9] Théophile Desbonnets afirma:

No puede evitarse tener la impresión de que estos dos autores, citados aquí en representación de toda una serie de compañeros especialistas, recurren a un arsenal terminológico tomado de otro lugar, para evitar la interpretación más obvia. Que la «triple milicia» de Celano haya que entenderla en el sentido de tres órdenes o institutos religiosos, se deduce de la importancia y significado del servicio a Dios en la vida religiosa o en el estado clerical, designado generalmente en el contexto espiritual con el nombre de «milicia».[11] Tanto Tomás de Celano,[12] como Julián de Espira[13] y san Buenaventura[14] emplean este término militar con esa connotación precisa. La terminología que aparece repetidas veces en el texto en cuestión indica, por una parte, la vida religiosa («deseos de militar siempre bajo su dirección y magisterio». «Con sólo que se proclame su forma de vida, su regla y doctrina, contribuye a que la Iglesia de Cristo se renueve…») y, por otra, un estilo de vida marcado con el sello de la penitencia («dejando los cuidados de las cosas del mundo»; «tocados de divina inspiración»). Si los laicos y clérigos acuden a Francisco, es porque les impulsa la esperanza de una «vida religiosa» especial. El Santo dio a los solicitantes una regla de vida (normam vitae, «una norma de vida») y los instruyó en el seguimiento del camino de la salvación, de acuerdo con el estado de cada uno. Por desgracia, el biógrafo no nos aclara en qué consistió esta regla para los franciscanos penitentes. Con todo, parece más que probable que Francisco procediera con ellos de modo muy parecido a como hizo con la Primera Orden, a la que le dio la «Proto-regla»,[15] desaparecida, y con la Orden de las Damas Pobres de San Damián, a las que dio la «Forma de vida»,[16] de la que sólo se ha conservado un fragmento. Mi estudio filológico-histórico de los testimonios de Celano ha proporcionado, en contra de lo esperado, una información extraordinariamente rica sobre los primeros tiempos de los penitentes franciscanos. En torno a la figura del Pobrecillo, cuya fuerza de irradiación difícilmente podemos llegar a imaginarnos del todo, no sólo se agruparon los Hermanos Menores en la Primera Orden y las Damas Pobres de San Damián en la Segunda, sino que también se adhirió un grupo cada vez mayor de clérigos y de laicos que querían participar de su especial carisma. A este último grupo le dio una forma de vida que se adaptaba al máximo posible a su misión en el mundo. Por desgracia, Tomás de Celano no nos da noticias sobre el número de estos grupos de penitentes franciscanos, ni nos dice si estaban organizados en fraternidades locales o cómo se proveía a su atención espiritual. Habida cuenta del radicalismo itinerante que predominó en la fraternidad franciscana de los comienzos de la Orden, resulta improbable que los Hermanos Menores pudieran prestarles una dirección espiritual permanente.[17] En qué fecha exactamente empezaron a surgir los grupos de penitentes franciscanos, es una pregunta que tiene un interés histórico especial. A pesar de la intención expresada por el biógrafo de «seguir el orden de los hechos» (1Cel Pról 2), lo cierto es que muchísimas veces no sigue dicho orden. Del contexto inmediato en que está enmarcado el relato, parece justificado pensar que estos grupos surgieron relativamente pronto, como efecto y fruto de la exhortación a la penitencia proclamada por el Poverello. El testimonio de Gilles Gérard Meersseman, que dedicó muchas décadas de su vida al estudio e investigación de los penitentes y de las fraternidades en la Edad Media, tiene aquí una particular importancia:

Lo que se ha intentado demostrar con el texto fundamental de Celano sorprende mucho menos si se tiene en cuenta la comprobación indicada en la investigación, por desgracia hoy apenas conocida, del padre Solanus Krätzig, OFM, según la cual las «Terceras Órdenes» son un fenómeno que se repite en la historia de las religiones:

2. a) El poeta franciscano Julián de Espira es el primero que, en su Officium rhytmicum S. Francisci (1231-1232), interpreta la restauración de las capillas de San Damián, San Pedro de Espina y la Porciúncula, antes de la conversión definitiva de Francisco, como una anticipación profética de su fundación de las tres Órdenes. Canta en el responsorio del segundo nocturno: «Por orden divina, restauró tres iglesias, prefiguración de las tres Órdenes».[21] Y su indicación en la tercera antífona de laudes es todavía más clara: «Funda tres Órdenes: a la primera la llama Orden de Hermanos Menores, a la segunda Orden de las Damas Pobres y a la tercera, que incluye a personas de ambos sexos, Orden de los Penitentes».[22] Debe resaltarse sin ninguna duda el interés de Julián de Espira por presentar a Francisco como «Fundador» de una Tercera Orden.[23] Aunque con ropaje poético, Julián subraya con toda claridad que el Poverello es el padre de tres familias religiosas.[24] Y debe advertirse que este testimonio no se encuentra en una simple composición poética de tipo privado, sino en un texto de oración litúrgica para toda la Orden de los Hermanos Menores. Aunque después de la muerte de Francisco y con el paso del tiempo su figura se idealizara cada vez más, la afirmación categórica de su vinculación histórica con una Tercera Orden, es decir, con la Orden de los Penitentes, habría chocado inevitablemente con la resistencia de esta misma Orden, si no hubiera tenido una base histórica. 2. b) Esta afirmación del Oficio rimado Julián de Espira la desarrolla aún más ampliamente en su Vita Sancti Francisci, cuya fecha de composición puede fijarse entre el año 1232 y el 1235.[25] En un primer testimonio vuelve a citar la analogía tipológica, muy acorde con la mentalidad medieval, existente entre la restauración de las tres capillas y el hecho de haber «fundado tres célebres Órdenes y haberlas conducido con su vida y su palabra al estado de perfección».[26] Julián amplía el tema en otro lugar, donde aparece claramente su dependencia literaria respecto de Celano.[27] Tras describir la predicación itinerante del Santo, centrada en la proclamación de la penitencia (paenitentiam constantissime praedicavit, «predicó constantemente la penitencia»), subraya sus frutos espirituales: «Los sabios, viendo cómo caballeros y gente de humilde condición, ricos y pobres, acudían a él (Francisco) en masa, levantando hacia él los ojos como a una estrella que brilla en la oscuridad, admiraban la fuerza de la palabra de aquel que no había recibido enseñanzas de ningún hombre. Pues ofrecía a todos la doctrina de la salvación, adaptándose al estado, la clase, la edad y sexo de cada uno. A todos les proporcionó una regla de vida. Mediante la feliz observancia de la misma por los varones y mujeres que le siguen, se alegra la Iglesia del triple ejército de hombres destinados a la salvación».

Fray Julián, que fue maestro de capilla en la corte de Luis VIII, entró en la Orden de los Hermanos Menores en vida de Francisco; colaboró en la fundación de la Provincia de Alemania y fue llamado poco después como maestro de coro al estudio internacional de París.[28] Aunque no conoció personalmente a Francisco, sin embargo tuvo indudablemente, en Alemania primero y sobre todo luego en la ciudad universitaria de París, muchísimas ocasiones de informarse sobre los orígenes del movimiento franciscano. Su particular interés por los penitentes franciscanos, tal como se refleja en sus escritos, induce a pensar que probablemente mantuvo una estrecha relación con la fraternidad local de París. Y, lo que sin duda es cierto, con inequívoca claridad sostiene, en contacto literario con Tomás de Celano, que Francisco fundó una Orden de Penitencia marcada con el sello franciscano, que Francisco la asesoró espiritualmente y que le asignó una regla propia. Tiene mucha importancia su detallada descripción de la variada situación y estado social y eclesial de las personas a las que estaba abierta, como una familia común, esta Orden laical. El hecho de que en esta lista se cite a los «continentes», es decir, a personas casadas que continuaban viviendo bajo el mismo techo pero que, por motivos ascéticos, renunciaban a la vida sexual, demuestra el alto grado de información de este biógrafo.[29] Aunque el Oficio rimado y la Vita exponen claramente que Francisco fue fundador de las tres Órdenes, no debe olvidarse que el lazo de esta paternidad espiritual no fue de la misma naturaleza en los tres casos. De hecho, impulsado por su predilección del número simbólico tres, fray Julián omite injustamente la colaboración de santa Clara de Asís cuando habla de la formación de la Segunda Orden.[30] 3. Siguiendo el orden cronológico, hemos de hablar ahora de la Leyenda de los tres compañeros. Como procuré demostrar en otro lugar, comentando los estudios científicos de Sophronius Clasen y de Théophile Desbonnets, los capítulos 1-16 son una obra auténtica de los compañeros que firman la carta al Ministro general que acompaña dicha obra. Esta carta aparece normalmente en todos los manuscritos que transcriben la Leyenda de los tres compañeros.[31] En el capítulo XIV se habla, entre otras cosas, de la extraordinaria afluencia de hombres y mujeres que entraban en la Orden, impulsados por la persuasiva predicación de los primeros hermanos; se dice, en efecto, que

Es la primera vez que en las fuentes primitivas se habla de la participación de los primeros hermanos en la animación y atención de los penitentes. Así pues, no sólo Francisco, también sus compañeros aconsejaban a las personas unidas en matrimonio y que se sentían llamadas por su predicación penitencial a una vida de mayor perfección evangélica, a «una vida de austera penitencia en sus propias casas» (se in domibus propriis arctiori paenitentiae committere), es decir, a una forma de vida que destacaba a los ojos de los otros cristianos por su austeridad especial. Los tres compañeros toman de Celano y de Julián de Espira el simbolismo del número tres, remontando muy significativamente a la santísima Trinidad, fuente de toda triplicidad. Aunque esta combinación simbólico-tipológica pueda parecernos extraña y darnos la impresión de ser una inversión de los hechos históricos, no por ello puede ponerse en duda su credibilidad. Además, en los Escritos, que son las fuentes más seguras, hay constancia irrefutable de que Francisco fue de verdad especialmente devoto de la Trinidad.[32] Es innegable que la aserción de la confirmación papal de las tres Órdenes plantea algunos problemas. François van Ortroy, SJ, presentó este anacronismo, concretamente la afirmación de la confirmación papal de la Tercera Orden, que los papas no aprobaron formalmente hasta el año 1289, con la bula Supra Montem de Nicolás IV, como la razón fundamental para negar la datación antigua de la Leyenda de los tres compañeros.[33] Paul Sabatier[34] y -coincidiendo plenamente con él- S. Clasen han puesto de manifiesto, con razón, que la palabra «confirmari» es un vocablo que no implica necesariamente una aprobación definitiva; al contrario, aparece en todas las bulas que desde Honorio III promulgaron los papas en favor de los penitentes. Cuanto puede afirmarse respecto a la aprobación gradual de la Primera y de la Segunda Orden, «es válido también para las personas casadas que vivían en el mundo agrupadas en la Tercera Orden; es verdad que sólo poseemos la Regla tal como la aprobó Nicolás IV en 1289, pero en ella se dice: "Empezaron el 20 de mayo del año 1221 del Señor, en tiempos del señor papa Gregorio IX…"; y por eso el breve de Honorio III del 16 de diciembre de aquel mismo año y el de Gregorio IX de 30 de marzo de 1228 han sido considerados con razón aprobaciones papales».[35] 4. La Compilatio Perusina [= "Leyenda de Perusa"] que, por desgracia, recibió de Ferdinand M. Delorme, OFM, su primer editor, el título impreciso de Legenda antiqua,[36] y que fue designada por los editores posteriores con una serie de títulos distintos, contiene un relato de los compañeros sobre nuestro tema que merece una especial atención. Aunque aquí no pueden citarse ni analizarse pormenorizadamente las diversas opiniones, fuertemente discordantes, sobre la fecha de composición de esta colección de relatos ni sobre su verdadero autor, es sin embargo indiscutible que, en su forma actual, la Compilatio se remonta al año 1311 y contiene muchos testimonios de los compañeros del Santo. Así ocurre, de hecho, en los relatos acuñados con el sello Nos, qui cum eo fuimus, como ha demostrado R. Manselli.[37] Aunque el relato siguiente, localizado en el valle de Rieti, no lleva ese sello de garantía de los compañeros, merece, sin embargo, plena confianza. Habla primero de la predilección de Francisco por aquel eremitorio y por los habitantes de Greccio.[38] Y dice a continuación:

En el relato llama la atención, en primer lugar, la influencia ejercida por la predicación y la forma de vida ejemplar de Francisco y de sus hermanos sobre un importante número de mujeres jóvenes de aquel pueblecito de la montaña, decididas a vivir una vida cristiana más intensa sin separarse por ello de la propia familia. En segundo lugar, merece destacarse la ecuanimidad con que el relator presenta la acción del Poverello, estrechamente unida y perfectamente armonizada con los suyos. Y sobresalen las siguientes características: el hábito franciscano («vestidas con el hábito religioso»), la castidad perfecta y el estilo de vida semejante al del ideal de una vida en común («vivían honestamente una vida de comunidad»). Por eso, es muy probable que las hermanas de la penitencia dispusieran de una especie de forma de vida en común, con indicaciones sobre una intensa oración, centrada sobre todo en la alabanza a Dios, sobre la práctica del ayuno y sobre una estrecha unión con los hermanos de la Primera Orden.[39] El testimonio que acabamos de citar y explicar brevemente no sólo no contiene ningún anacronismo,[40] sino que encaja perfectamente con la vida y la forma de actuar de san Francisco. Por desgracia, el contexto de este relato no nos permite precisar con exactitud el momento exacto en que surgió este movimiento de penitencia en Greccio. Es muy sorprendente que los compañeros hablen sólo de mujeres, sin hacer ninguna alusión a varones pertenecientes a dicho movimiento. Los factores típicos del ideal franciscano de penitencia vivido en las propias casas, me parece que son extraordinariamente importantes para formarse una idea concreta de cómo san Francisco y los primeros hermanos menores procuraban acercarse apostólicamente al mundo de los laicos. 5. Por encargo del Capítulo general de los Hermanos Menores celebrado en 1260 en París, san Buenaventura redactó una Vida «definitiva» del Fundador de la Orden. Con ella debían eliminarse las divergencias existentes en los múltiples escritos biográficos sobre san Francisco que había en circulación. El Doctor Seráfico no sólo se propuso enaltecer la vida, santidad y hechos milagrosos del Poverello, sino también responder indirectamente a los ataques provenientes de los adversarios de los mendicantes, en París, y, al mismo tiempo, corregir algunos excesos de religiosos de la Orden, seguidores de la apocalíptica joaquinita, que colocaban la figura de san Francisco en un lugar equivocado de la historia de la salvación.[41] 5. a) No debe causar sorpresa que el gran teólogo de la Trinidad una simbólicamente la reconstrucción de las tres ermitas llevada a cabo por Francisco y su fundación de las tres Órdenes. Leemos en la Leyenda Mayor:

Es patente que nos encontramos ante una variación literaria de uno de los temas mejor conocidos desde el primer ensayo biográfico de Celano; pueden advertirse también algunas palabras tomadas de prestado de la Vida primera de Celano y de la Vita S. Francisci de Julián de Espira. En esta magistral formulación percibimos la pluma experta del escritor místico, quien, influenciado claramente por la visión del mundo de Dionisio Areopagita, subraya cómo san Francisco es guiado por la providencia divina y conducido gradualmente en alas de la sursumactio. Así se advierte, sobre todo en la expresión: «… no sólo para ascender, en orden progresivo, de las cosas sensibles a las inteligibles, y de las menores a las mayores, sino también para manifestar misteriosamente al exterior, mediante obras perceptibles, lo que había de realizar en el futuro».[42] De todo el testimonio, esta frase es el fragmento que más de cerca atañe a nuestro tema y una clara muestra de la técnica que emplea Buenaventura en su redacción: la frase, formulada con sensibilidad y belleza literaria, resume lo expuesto en el capítulo precedente y, a la vez, anticipa el tema del capítulo que viene a continuación.[43] Así como con el empeño del joven Francisco fueron restaurados los muros de las tres iglesias, así también la Iglesia sería renovada de triple manera, según la forma, regla y doctrina propuestas por Francisco con la fundación de tres familias religiosas. La misma afirmación, y en parte con idénticas palabras, aparece en la Leyenda menor, donde el Doctor Seráfico enriquece el simbolismo del triple motivo con un dato nuevo, la triple voz proveniente del Crucifijo de San Damián:

5. b) Más detallista todavía es el relato de san Buenaventura en LM 4,6a, donde escribe:

En este relato bonaventuriano se relaciona una vez más el surgir de una Orden de Penitencia con la intensa predicación del Santo (1209). El ingreso en esta comunidad religiosa se describe con las palabras secundum formam a Dei viro acceptam, novis se paenitentiae legibus vinciebant, «se comprometían a las nuevas normas de penitencia según la forma recibida del varón de Dios».[45] Con esta frase el biógrafo da por supuesto que Francisco había escrito una Regla que poseía un fuerte carácter penitencial. Su testimonio sobre la denominación de ese instituto es muy expresivo: Ordo Fratrum de Paenitentia, «Orden de Hermanos de Penitencia». Como teólogo, Buenaventura considera que el móvil de esa entrada abierta a todos radica en que, para conseguir la salvación, todos los cristianos tienen la obligación de caminar por la senda de la penitencia. Es históricamente importante lo que el Doctor Seráfico añade al final, ofreciendo como una especie de juicio valorativo sobre los méritos de la Orden de Penitencia: en vez de mencionar su eficaz acción social alude muy significativamente, de acuerdo con la mentalidad medieval, a los milagros realizados por algunos de sus miembros.[46] En el momento de escribir su Leyenda Mayor (1260-1262), el Ministro general de la Orden de los Hermanos Menores tuvo presentes a algunos eminentes penitentes de inspiración franciscana.[47] 6. Debemos mencionar aquí, aunque sólo sea brevemente, un testimonio de las Determinationes quaestionum circa Regulam Fratrum Minorum, obra que, sobre todo su segunda parte, se considera generalmente pseudo-bonaventuriana y, al parecer, escrita por un autor del ámbito de la lengua alemana, después de la muerte de san Buenaventura pero antes de 1290.[48] Respecto a nuestro tema, lo importante es, sobre todo, su objeción:

No puede olvidarse que, en su larga réplica -en la que los conflictos de los Hermanos de la Penitencia con los comunes medievales se traslucen como razón de la distancia existente entre los Hermanos Menores y los de la Penitencia-, este hermano menor anónimo del norte de Europa no niega en ningún momento de su escrito la fundación de la Orden de la Penitencia por parte de Francisco. «Este testimonio es tanto más importante por cuanto al autor le hubiera resultado mucho más cómodo negar cualquier relación de san Francisco con la Tercera Orden».[50] 7. En 1902, F. van Ortroy, SJ, editó por primera vez, con el título más bien anodino de Anonimus Perusinus, la compilación realizada por un hermano menor anónimo que se autocalifica discípulo de los compañeros de san Francisco. En 1972, L. Di Fonzo, OFMConv, editó críticamente esta importante historia sobre Los comienzos y fundación de la Orden y los hechos de aquellos hermanos menores que fueron los primeros en la Religión y compañeros del bienaventurado Francisco, y procuró determinar, con amplios análisis histórico-filológicos, su relación con las restantes fuentes primitivas.[51] Según los resultados convincentes de las investigaciones de Di Fonzo, este primer ensayo de una historia de la Orden franciscana fue escrito entre 1262-1266 y 1270.[52] Su autor -tal vez fray Juan, compañero del beato Gil de Asís-[53] no conoció personalmente al Fundador de la Orden y escribió el Anonimus teniendo presente la Leyenda de los tres compañeros. He aquí cómo nos describe su propósito: «… he relatado y recopilado unos cuantos hechos de nuestro beatísimo padre Francisco y de algunos hermanos que se le juntaron en los comienzos de la Religión» (AP 2). En primer lugar menciona el extraordinario entusiasmo y el gran número de ingresos en la Primera y en la Segunda Orden, ocasionados por la predicación de los primeros hermanos menores.

Al igual que la Leyenda de los tres compañeros, el compilador del Anónimo subraya con fuerza la colaboración de los primeros hermanos en la difusión de la Orden de la Penitencia. En cambio, el momento escénico en el que presenta a hombres casados conversando directamente con los hermanos menores, es propio del Anónimo. El contexto especial y concreto en el que se enmarca el diálogo explica en todo caso por qué el autor habla sólo de los hombres que quieren entrar en la Orden de la Penitencia, sin hacer ninguna alusión a las mujeres.[54] 8. La Legenda monacensis S. Francisci, una recopilación de las Vidas precedentes, compuesta entre 1263 y 1283, tal vez en 1275, por un benedictino perteneciente probablemente al convento de Oberaltaich, merece una breve mención. Dice sobre el tema que estamos tratando:

No hace falta ningún largo razonamiento para explicar por qué este informe carece del valor de un testimonio propio y específico. Con todo, de él se deduce que en la segunda mitad del siglo XIII existía la convicción -incluso fuera de la familia franciscana- de que la fundación de la Orden de la Penitencia se remontaba al Poverello. Merece una especial atención la observación personal sobre los laicos de todos los ambientes sociales «que no se atreven a renunciar a sus bienes», qui proprietati mondum renuntiare praesumunt.[56] 9. La descripción más amplia sobre la Orden franciscana de la Penitencia existente en las fuentes del siglo XIII que nos relatan la vida de san Francisco, se encuentra en el Liber de laudibus beati Francisci, escrito después de 1278 por Bernardo de Bessa, OFM († 1300-1304), ex secretario de san Buenaventura.[57] La expresión que más directamente se refiere a nuestro tema dice así:

Además del firme convencimiento de Bernardo de que Francisco había fundado tres Órdenes, debe subrayarse el nombre de la tercera: «Orden de los Hermanos y Hermanas de la Penitencia», y su amplia apertura a toda clase de situaciones de la vida y a todas las profesiones. Es la primera vez que una fuente biográfica menciona expresamente a las viudas entre los candidatos a la Orden. El autor transcribe con notable precisión el programa espiritual de la fraternidad: in domibus propriis honeste vivere, operibus pietatis intendere, pompam saeculi fugere, «vivir honestamente en las propias casas, dedicarse a las obras de piedad, evitar las ostentaciones del mundo», es decir, evitar las manifestaciones suntuosas de una forma de vida mundana.[60] El biógrafo ilustra los efectos benéficos producidos por este ideal, que supera las barreras sociales erigidas por el sistema feudal con sus distinciones basadas sobre el nacimiento, la fuerza y las posesiones.[61] En cambio, las explicaciones de Bernardo sobre la organización de las fraternidades locales de la Orden, plantean algunas dificultades históricas. No es posible actualmente averiguar en qué fuente se funda la afirmación de que al principio era un hermano menor quien ejercía la función de ministro de la fraternidad local en la Orden franciscana de la Penitencia, mientras que luego, en la época en que Bernardo redactó el Liber de laudibus, era un laico quien la ejercía.[62] Según todos los documentos jurídicos de que disponemos, el ministro de una fraternidad local fue siempre un laico. Además, parece fundamentalmente descartado que la Primera Orden -que incluso después de la aprobación de la Regla bulada (1223) continuó teniendo un carácter en parte itinerante- pudiera realmente ejercer al principio la dirección de las fraternidades de la Tercera Orden, extendidas por muchos lugares.[63] Tal vez contenga este enigmático relato un eco lejano, y un tanto transformado a lo largo de su transmisión oral, de la atención espiritual que Francisco y los hermanos de los inicios prestaron a las fraternidades locales de Penitentes. Sea cual fuere la interpretación del sentido de esta expresión, su testimonio de que los Penitentes recibieron de los hermanos menores el apoyo de los «consejos y ayuda de sus co-hermanos, engendrados por el mismo Padre», tamquam confratres et (ab?) eodem Patre geniti, consiliis et auxiliis, no admite ninguna duda. Por su condición de secretario y compañero de viaje de san Buenaventura, Ministro general de la Orden, fray Bernardo disponía de un amplio campo visual y de un rico material de observación.[64] Otro dato de este biógrafo que encuentra un especial interés del lector actual es su afirmación de que el cardenal Hugolino, intima familiaritate coniunctus, «unido a Francisco por una profunda amistad», le ayudara, efectivamente, en la redacción de las Reglas de las tres Órdenes,[65] completando «lo que le faltaba al santo varón en conocimientos jurídicos, quod viro sancto iudicandi scientia deerat. Opino, como F. Van den Borne, que esta colaboración del cardenal debe referirse ante todo a la Regla de la Primera Orden,[66] y que de este texto no puede deducirse que se diera un trabajo jurídico-redaccional conjunto con el fin de elaborar una Regla para los penitentes franciscanos. El último párrafo me parece especialmente importante para documentar la irradiación del ideal franciscano de la penitencia más allá del ámbito de los esquemas y estructuras citados. Francisco, dice, «se esforzó por mostrar a toda clase de personas el camino de la salvación y de la penitencia», satagebat omnium hominum generi salutis et paenitentiae viam dare. Al sacerdote diocesano que estaba al servicio de una parroquia y que no podía entrar en la Orden de los Hermanos Menores ni en la Orden de la Penitencia -tal vez porque no existía ninguna fraternidad en aquel lugar concreto-, Francisco le traza un modo de vida y de vestir adecuado, y le recomienda que reparta entre los necesitados el sobrante de sus ingresos como párroco.[67]

II. UN ENSAYO DE SÍNTESIS Tras haber presentado al lector los relatos de las fuentes biográficas primitivas, es necesario intentar ahora agrupar los distintos puntos de vista en una visión de conjunto. Sólo así podrá comprobarse su mutua concordancia o su discrepancia.[68] Como es lógico, el mismo hecho de haber restringido nuestro estudio a una franja de tiempo y de fuentes, excluye el poder dar un juicio global sobre la problemática histórica de la Orden franciscana de la Penitencia. Para ello habría que tener presentes todos los datos disponibles ofrecidos por las fuentes históricas y jurídicas, a la luz de los movimientos anteriores y contemporáneos a la Orden de los Hermanos Menores. Aquí me limito a destacar algunos puntos en los que coinciden todas las fuentes consideradas en este estudio. A continuación citaré varios puntos subrayados por alguna de ellas en particular. 1. PUNTOS EN QUE COINCIDEN LOS TESTIMONIOS DE LAS FUENTES a) Una tradición unánime y nunca interrumpida, iniciada con la Vida primera de Tomás de Celano, sostiene una vinculación de causa a efecto entre Francisco y un movimiento laico de penitencia surgido de su predicación, movimiento que lo considera como su fundador. Celano mismo ensalza al Poverello como promotor de una reforma eclesial mediante la fundación de una «triple milicia», de tres Órdenes que observan una norma de vida establecida por él (A, 1).[69] Un análisis detallado de la terminología empleada por el primer biógrafo -la cual aparece también en Buenaventura (A, 5.a y 5.b) así como, parcialmente, en los tres compañeros (A, 3)- no admite ninguna duda sobre cuál sea el sentido de sus aserciones. Los biógrafos posteriores son todavía más explícitos en los términos empleados o en la intención de sus expresiones. Así Julián de Espira emplea la palabra ordinare, «fundar» (A, 2.a.) o inchoare / ad perfectionis statum provehi, «iniciar/conducir al estado de perfección», mientras que san Buenaventura y el benedictino anónimo autor de la Legenda monacensis hablan de instituere (A, 5, nota 47) y Bernardo de Bessa habla de statuere (A, 8). Merece mencionarse que el Anónimo de Perusa relata que los Hermanos Menores predicadores de los inicios formaron la Orden de los Penitentes con hombres casados que ansiaban vivir una vida religiosa más intensa (A, 7). En las investigaciones hechas hasta hoy se ha aludido siempre al silencio, difícilmente explicable, de Celano respecto a la Tercera Orden en su Vida segunda (1246-1247) y en el Tratado de los milagros (1250-1252).[70] Pero lo cierto es que, aunque en estas dos obras no aparezca realmente la palabra «Orden de la Penitencia», no faltan, sin embargo, indicios de la realidad de su existencia, reflejada en los casos de algunas personas concretas. Así, Celano nos habla de «una mujer noble del castillo llamado Volusiano», que le pidió a Francisco bendición y consejo porque su marido se oponía a su propósito de «servir a Jesucristo» en continencia perfecta. Lleno de admiración por la fortaleza de la solicitante, Francisco le recomienda: «Vete, hija bendita, y sábete que tu marido te dará muy pronto un consuelo». A su regreso a casa, consigue convencer al marido de su propósito. «Y, llevando desde entonces, por muchos años, vida de célibes, murieron santamente en el mismo día…» (2 Cel 38).[71] De modo parecido, tampoco puede afirmarse que sea absoluto el silencio del Tratado de los milagros sobre la Orden franciscana de la Penitencia; en efecto, en este libro leemos el caso de la reclusa Práxedes, que «se esconde desde muy tierna niñez en un encierro austero y vive en él por cuarenta años por amor de su Esposo eterno», y se hace «merecedora de la singular confianza» del Santo, que «la recibe a la obediencia, cosa no otorgada a ninguna otra mujer», y «le concede el hábito de la Religión, es decir, túnica y cordón» (3 Cel 181).[72] Puesto que en este caso concreto no se trata, como es evidente, de entrar en la Orden claustral de las Clarisas, es lógico suponer que Práxedes se hiciera penitente mediante la imposición del hábito de la Orden franciscana de la Penitencia. Con ello, no queremos decir que estas alusiones expliquen de modo plenamente satisfactorio el hecho innegable y extraño de que Tomás de Celano no prosiga en sus dos últimos escritos hagio-biográficos la línea iniciada en la Vida primera. De todos modos y sea cual fuere el motivo, lo cierto, sin duda, es que Julián de Espira, san Buenaventura y Bernardo de Bessa muestran mucho más interés que Celano en el tema de la Tercera Orden. Pero también es cierto que, antes de acusar al primer biógrafo de una omisión intencionada y antes de atribuir a sus sucesores objetivos apologéticos al servicio del prestigio de la Orden, debe tenerse en cuenta que toda información biográfica posee siempre un carácter fragmentario y que, además, los intereses de los biógrafos del medievo eran muy diferentes de los nuestros.[73] Si las fuentes biográficas citadas designan a Francisco como fundador de las tres Órdenes, esto no implica necesariamente que su paternidad espiritual tenga un significado unívoco en cada una de las tres fundaciones. Es evidente que, en el caso de la Orden de las Damas Pobres de San Damián, la tarea fundacional recae, a partes casi iguales, sobre Francisco, sobre Clara y sobre el cardenal Hugolino.[74] En base al material que nos ofrecen las fuentes y que constituye el objeto propio de este estudio, me parece que puede concluirse con fundamento que las relaciones de Francisco con el movimiento de los laicos de la penitencia fueron de naturaleza carismático-espiritual más que jurídica. Al parecer, el cometido de Francisco consistió sobre todo en impulsar, con la ayuda de elementos en parte ya existentes, un movimiento de reforma entre los laicos de la Iglesia, sin preocuparse luego de su estructura organizativa ni de su dirección concreta.[75] b) Otro de los puntos en que coinciden ampliamente las fuentes es el nombre de la fundación. El título que aparece más a menudo es el de Ordo Poenitent(i)um, «Orden de los Penitentes» (A, 2, 1 y 2; 3; 7; 8); menos veces se dice Ordo Fratrum de Poenitentia, Orden de los Hermanos de la Penitencia (A, 5, 2); Ordo Fratrum et Sororum de Poenitentia, Orden de los Hermanos y de las Hermanas de la Penitencia (A, 9), o se emplea la fórmula breve Fratres Continentes, Hermanos Continentes (nota 47). Al nombre «[Hermanos y Hermanas] Penitentes» se antepone, ocasionalmente, el apelativo Ordo, Orden, y el ordinal Tertius, Tercera; es un calificativo más determinante y que puede verse en casi todos los testimonios (A, 1; 2, 1 y 2; 3; 5, 1; 8; 9 y nota 23). Buenaventura es el único que afirma (A, 5, 2) que Francisco había decidido llamar a esta forma de vida Ordo Fratrum de Poenitentia, Orden de los Hermanos de la Penitencia (A, 5, 2). c) El mismo nombre de este movimiento laical pone de relieve su carácter penitencial, carácter que algunos textos biográficos subrayan más explícitamente todavía. Sus componentes se llaman penitentes porque, en cuanto miembros de la Orden de la Penitencia, deben hacer penitencia (A, nota 67), entregarse a formas especiales de severidad (A, 7), obligarse a nuevas normas de penitencia siguiendo las instrucciones del Fundador (A, 5, 2), y evitar un estilo de vida lujoso y mundano (I, 9). d) La estructura laical es otro de los aspectos importantes que determinan a la Orden de los Penitentes. Los penitentes franciscanos no se recluyen en un convento, sino que permanecen en sus propias casas (A, 3; 4; 9), siguen haciendo uso de su comunión de vida matrimonial (cf. A, 7 y B, 1, a), o viven la virginidad perfecta en sus propias casas (A, 4). En la época en que Bernardo de Bessa compuso el Liber de laudibus (después de 1278), el oficio de ministro en las fraternidades locales lo ejercía un laico (A, 9). e) Por desgracia, de las fuentes que tenemos a nuestra disposición no pueden deducirse datos más exactos sobre las circunstancias externas y sobre la fecha en que nació el movimiento franciscano de la penitencia. Como resaltan unánimes varios testimonios (A, 1; 2, 2; 5, 2; 9), después de haber conseguido Francisco en 1209 que el papa Inocencio III le confirmara canónicamente su fraternidad evangélica y después de haber empezado a predicar la penitencia, poniendo en práctica la autorización que el papa le había otorgado, entre los laicos inquietos creció el deseo de ingresar en el movimiento franciscano. En base a los datos de las fuentes del siglo XIII, es prácticamente imposible determinar el momento en que estos grupos asumieron formas asociativas, ni qué fases siguió su desarrollo. Según el texto de la Vida primera de Tomás de Celano, es probable que el movimiento franciscano de penitencia surgiera pronto; su fecha habría que colocarla en el tiempo en que la predicación del Poverello encontró la admiración y el reconocimiento en un círculo cada vez mayor, rebasando las fronteras de la Umbría y de Ancona. Si el vocablo tertius, que acompaña regularmente a la expresión Ordo Poenitentium, Tercera Orden de los Penitentes, se atiene realmente al transcurso de los hechos, puede determinarse como terminus post quem el 18-19 de marzo de 1212, fecha en que santa Clara «tomó las insignias de la santa penitencia ante el altar de la bienaventurada Virgen María» (LCl 8). En mi opinión, la determinación de esta fecha posee un alto grado de probabilidad. La manera espontánea y gradual como se adherían a este movimiento muchos laicos de las más distantes regiones, impulsados por la exhortación a la penitencia que en su itinerancia proclamaban Francisco y sus primeros compañeros, explica por qué a los primeros biógrafos les fue imposible determinar con precisión el lugar y el momento concreto del nacimiento de la Orden franciscana de la Penitencia. f) El punto de vista que nuestras fuentes destacan con más fuerza es el hecho de que en la Orden de la Penitencia pudieran ingresar toda suerte de personas: la Orden estaba abierta a personas de ambos sexos y de todos los estados existentes en la Iglesia: clérigos y laicos, célibes y casados; a todas las clases sociales: a gentes provenientes, tanto de la nobleza como de las clases inferiores, a ricos y a pobres (A, 1; 2, 1 y 2; 3; 5, 2; 8; 9). Por razones de complementariedad, recordamos que Julián de Espira cita expresamente como posibles candidatos a los «continentes» (A, 2, 2). Con esta expresión se refiere seguramente a los casados que mantenían la convivencia matrimonial renunciando a las relaciones sexuales. Bernardo de Bessa nombra también a las viudas ingresadas en la Orden de Penitencia (A, 9). Si el autor del Anónimo de Perusa, en cambio, sólo cita a los hombres casados (I, 9), se debe, probablemente, al género literario del diálogo en que se enmarca su testimonio. Resulta más difícil explicar por qué la Compilación de Perusa nombra exclusivamente a muchachas solteras, cuando habla del grupo de los penitentes de Greccio. g) Por desgracia, son más raros e inseguros los testimonios en que las fuentes hablan de la entrega, por parte de Francisco, de una regla para su movimiento laical. Sin embargo, este hecho es afirmado categóricamente por el mismo Tomás de Celano, primero, y, mucho más tarde, por Buenaventura. Ambos afirman que en la Iglesia florecieron tres Órdenes fundadas según la forma, la regla y las enseñanzas de Francisco (A, 1; 5, 1). De manera parecida, Julián de Espira indica que el Santo entregó una vivendi regulam, «una regla de vida», a cuantos acudieron a él en busca de consejo (A, 2, 2). Como no tenemos detalles más concretos del contenido de esta forma de vida, únicamente podemos hacer conjeturas. Si se tienen en cuenta todos los elementos de que dispone hoy en día el historiador, se llega a la conclusión de que la palabra regula, «Regla», debemos entenderla en el mismo sentido que se entienden los testimonios sobre la «Proto-regla» de la Primera Orden y sobre la Forma vivendi para la Segunda Orden (A, 1). Se trataría de unas admoniciones evangélicas, más que de un código con unas formas definidas. Los autores modernos que han estudiado si este texto se ha conservado o no en la Epistola ad Fideles. Recensio prima (1CtaF) no coinciden en sus respuestas a esta pregunta.[76] Por cuanto sé, me parece que no puede negarse que este texto contiene al menos algunos rasgos del programa espiritual de los penitentes. h) Las fuentes biográficas del siglo XIII sólo permiten presentir cuáles fueron los conceptos religiosos sobre los que se basó la regla franciscana de los penitentes. El primer testimonio (A, 1) aclara la intención de los laicos de integrarse en el movimiento franciscano para participar, no obstante sus obligaciones en el mundo, del carisma del Poverello. Este propósito incluía, entre otras cosas, entregarse con decisión al amor y al servicio de Dios, sobre todo mediante la oración; alejarse de los pecados de la vida pasada mediante la penitencia evangélica, y librarse de las preocupaciones de una vida mundana. Bernardo de Bessa completa con vigorosas expresiones el cuadro esbozado por Celano (A, 9): el propositum de la Orden de la Penitencia consiste en una vida familiar y profesional basada sobre la sinceridad, la práctica intensa de la piedad, la huida del fausto de la vida humana y la comunión fraterna entre los hermanos, provenientes de distintos niveles sociales. Podemos recordar aquí la cita sobre el grupo de las penitentes de Greccio transmitida por la Compilatio Perusina, aunque el querer reconstruir a partir de un solo testimonio, presentado con gran viveza, el programa espiritual sobre el que se basaba la vida de este grupo, pueda parecer atrevido (A, 4). En la descripción de las penitentes de Greccio sobresalen las siguientes características: la virginidad mediante una vida de retiro en la propia casa, el ansia de una oración permanente, la mortificación corporal mediante el ayuno, claras formas de vida común. i) En una lectura atenta de nuestras fuentes se ve fácilmente con qué fuerza resaltan la influencia de la Orden de la Penitencia en la sociedad eclesiástica y civil. En muchos lugares se destaca una unión natural entre el movimiento franciscano, pensándose naturalmente en la influencia común de las tres Órdenes (A, 2, 2; 5, 1), y la reforma de la Iglesia. Según Buenaventura (A, 5, 2), con su santa vida los penitentes proporcionaron a su Orden esplendor y plausibilidad. Las alusiones al compromiso social de la Orden son menos frecuentes y menos expresivas. Bernardo de Bessa atestigua, por propia observación, que los penitentes contemporáneos buscaban, con éxito, superar las diferencias sociales derivadas del sistema feudal. No se olvide su testimonio sobre el consejo de Francisco a un párroco que quería vivir al estilo de vida franciscano: Francisco le invita a repartir entre los pobres lo que le sobrara, una vez atendidas sus propias necesidades vitales.[77] 2. PUNTOS SUBRAYADOS POR ALGUNA DE LAS FUENTES EN Además de los puntos en que coinciden, total o parcialmente, los testimonios citados en la primera parte, hay varios aspectos que son presentados por una sola fuente. a) La Leyenda de los tres compañeros y el Anónimo de Perusa hablan de la eficacia con que los primeros hermanos reclutaban a los laicos para la Orden de la Penitencia (A, 3; 7), más todavía, el AP omite por completo el nombre de Francisco y exclama: «Y los hermanos fundaron con ellos (los hombres casados) una orden que se llama de penitentes y que la hicieron confirmar por el sumo pontífice» (AP 41d).[78] Ciertamente este testimonio no debe tomarse en sentido absoluto y como si ambas fuentes quisieran poner en tela de juicio el papel principal de Francisco en la promoción de su Orden de la Penitencia; lo que quieren, más bien, es subrayar la colaboración activa de los primeros compañeros.[79] Así lo aclara una frase de la Compilación de Perusa, donde se subraya expresamente la influencia del Poverello y la de los Hermanos Menores sobre los habitantes de Greccio: «Su ejemplo (de Francisco), su predicación y la de sus hermanos movieron, por la gracia del Señor, a muchos del pueblo a ingresar en la Religión. Muchas mujeres guardaban castidad viviendo en sus casas…» (LP 74j). b) Los testimonios citados nos ofrecen pocos datos sobre la organización de los primeros grupos de penitentes y sobre su eventual dirección espiritual por parte de los Hermanos Menores. En la Compilación de Perusa vemos que en Greccio existía una fraternidad femenina que, además de la vida religiosa privada vivida en el seno de las propias familias, tenía probablemente algunos rasgos de vida comunitaria.[80] En el testimonio de Bernardo de Bessa (A, 9) encontramos una noticia más tardía, la cual nos indica que en las primeras fraternidades de la Orden de la Penitencia era un hermano menor quien desempeñaba las tareas de ministro. Si no estoy equivocado, en esta problemática afirmación se conserva un recuerdo lejano de la asistencia espiritual, al menos de vez en cuando, por parte de los miembros de la Primera Orden. Este mismo biógrafo atestigua que en su tiempo (1278) existían fraternidades locales en muchos lugares y que estaban dirigidas por ministros laicos. En este contexto debemos referirnos, además, a una breve noticia que aparece, tanto en la Leyenda de los tres compañeros como en el Anónimo de Perusa, y que habla de la confirmación de la Orden franciscana de la Penitencia por parte de los papas… Importantes investigadores modernos consideran que este dato no es un anacronismo, sino una alusión a las primeras bulas papales publicadas desde Honorio III en favor de este movimiento laical. c) Por último, recordemos brevemente tres noticias referentes a un posible hábito de los penitentes franciscanos. El hecho de que Francisco le conceda a la virgen romana Práxedes «el hábito de la Religión, es decir, túnica y cordón» (B, 1, a), como signo de su unión con el ideal franciscano, constituye probablemente una excepción. Tampoco puede considerarse general el vestido especial, dato… induendi modo, que, según Bernardo de Bessa, le prescribió Francisco a un párroco deseoso de seguir el ideal franciscano, sobre todo porque en ese mismo contexto el hagiógrafo habla de un vestido sencillo que usaban los penitentes (A, 9). En cambio, el testimonio de la Compilación de Perusa, según el cual las vírgenes del grupo de Greccio vivían en sus propias casas y vestían el hábito franciscano,[81] se refiere probablemente a una costumbre local, o, a lo sumo, exclusiva de un primer tiempo, sin que pueda deducirse de ella que los penitentes franciscanos tuvieran la obligación de llevar el vestido (hábito y cordón) de los Hermanos Menores.[82] 3. CONCLUSIONES a) Aunque el presente estudio sea una investigación necesariamente limitada, tanto en el tema como en los resultados y, consiguientemente, no puedan deducirse conclusiones generales, confío que el camino un poco largo que hemos recorrido no haya resultado inútil. Todos los testimonios que hemos visto, desde los primeros biógrafos hasta los últimos, atribuyen al Santo de Asís la fundación de una Orden de la Penitencia que constituye una parte integral del movimiento franciscano. Esta Orden de la Penitencia nació, como un eco espontáneo, de la exhortación a la conversión predicada por Francisco, de quien recibió un sello indeleble y un rostro inconfundible, aun cuando tenga al mismo tiempo una relación estrecha con los conceptos e ideales de los movimientos penitenciales anteriores. b) Con su envío en el mundo, la Tercera Orden proporcionó al laicado cristiano una participación en el ideal de la penitencia evangélica; condujo a sus componentes a la práctica de la verdadera fraternidad, en clara antítesis con el pensamiento feudal de clases, y estimuló a una interioridad y a una piedad más profundas. No existe realmente ningún motivo plausible para poner en tela de juicio la credibilidad de los primeros biógrafos ni para dudar de sus informaciones históricas, aun cuando tendieran incontestablemente a idealizar cada vez más a las personas e instituciones, conforme iba pasando el tiempo. c) Las fuentes biográficas del siglo XIII se abstienen de darnos noticias concretas sobre la fecha precisa del nacimiento de la Orden franciscana de la Penitencia, así como sobre cuál fue al principio su situación jurídica, cómo se desarrolló y qué lazos la unían con la Primera Orden. d) Sobrepasa las metas de este estudio el comparar sus resultados con las conclusiones de G. G. Meersseman. Sin duda alguna, las dificultades que respecto al concepto tradicional de Tercera Orden franciscana plantea su rica colección de documentos y su interpretación histórica, merecen ser consideradas atentamente.[83] Por otra parte, no puede esperarse una solución equilibrada de las cuestiones todavía pendientes basándose en una confrontación unilateral y contrapuesta entre los testimonios jurídicos de los testimonios histórico-narrativos de las fuentes. Sólo un estudio que tenga en cuenta ambas series de testimonios podrá encontrar un denominador común. e) Si queremos acercarnos y alcanzar esta meta, debemos tener en cuenta los siguientes factores históricos: 1) el estado canónico de la penitencia, tal y como existía desde mucho antes de Francisco; 2) la importante e innegable influencia de los movimientos penitenciales sobre Francisco, especialmente durante el período de su conversión, y sobre el nacimiento de su fraternidad evangélica; 3) la exhortación penitencial del Poverello y de sus compañeros, que constituyó la forma primera de su actuación apostólica; 4) el creciente interés de muchos laicos, animados por la forma de vida y por la predicación itinerante de los Menores, en participar en el ideal franciscano de la penitencia;[84] 5) el sello de la libertad carismático-evangélica que Francisco imprimió a este movimiento espontáneo que, siguiendo sus huellas, se desenvuelve sin preocuparse de formas asociativas establecidas ni por estructuras jurídicas; 6) el carácter de las exhortaciones espirituales, tomadas sobre todo del Nuevo Testamento, que con toda probabilidad marcó la regla que dio a los penitentes;[85] 7) la ausencia de una atención suficiente y constante a los penitentes, por parte de Francisco y de sus hermanos: la vida itinerante de los primeros Hermanos Menores excluye por completo que pudiera darse un contacto mutuo permanente.[86] f) Estas circunstancias pueden aclarar satisfactoriamente el comportamiento indiferente y, sea como fuere, neutral de la Orden de la Penitencia al principio de la Edad Media con las diferentes órdenes mendicantes. También ayudan a comprender mejor la singularidad de la paternidad espiritual de san Francisco respecto a su Orden de la Penitencia. Ciertamente no se le puede tomar por fundador de la Orden de los Penitentes, en el sentido de haber tomado él mismo el estado de la penitencia canónica o de haber dado a su movimiento penitencial una organización claramente definida. Pero negar que Francisco infundió a la Orden de los Franciscanos Seglares el espíritu originario y cierta forma de vida espiritual, aunque se sirviera de elementos previamente existentes, como, por otra parte, hizo con la Primera y con la Segunda Orden, sólo podría hacerse negando una larga serie de testimonios de naturaleza histórico-narrativa.