|

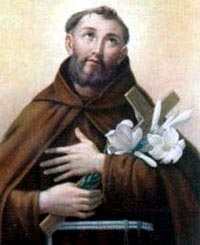

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

EL FRANCISCANISMO

por Agustín Gemelli, OFM

|

|